|

中国AI领域聚集了最多钱和人才的几家创业明星公司,为什么集体失意?

|

访谈|周鑫雨 邓咏仪

文|周鑫雨

编辑|苏建勋 杨轩

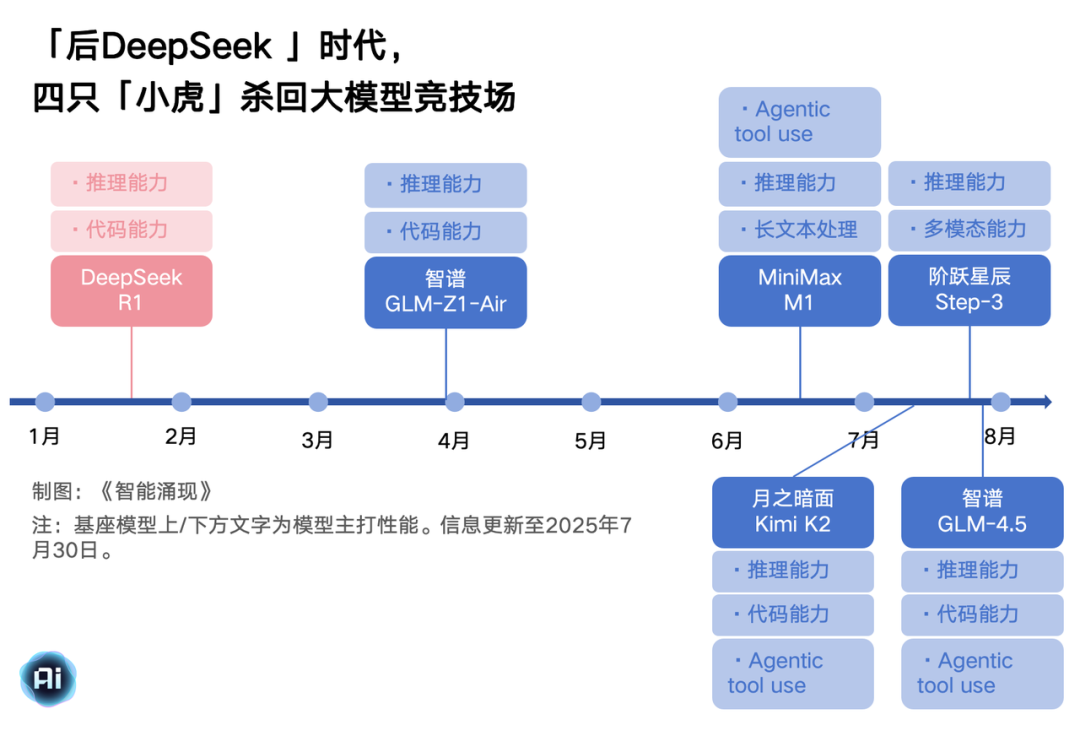

沉寂了长达半年之后,“AI六小虎”中有4家,用接连发布的新模型,又杀回了模型竞技场。

就在半年前,六小虎的命题,还是“失败”。

大模型六小虎,平均创业两年,估值过200亿人民币。但在“AI一天、人间一年”的换算里,大模型创业的战场,已经历多轮混战:产品内卷、大厂倾轧、DeepSeek掀桌……

但赛程近半,突围的赢家却不是六小虎。模型的代表成了DeepSeek,应用的代表成了Manus。

春节后的一场战略会上,月之暗面将王慧文,以“个人投资者”的名义请到公司,为四五十名核心员工做了分享。

“面对失败”,是王慧文分享的主题——2023年,王慧文在大模型火热伊始宣布创业,却在4个月后因身体原因退出战场。会上,老王谈到,(创业)活到最后的,不是第一个创新的团队,而是创新经验的集大成者。

“失意是成功的必经之路。”王慧文说了不少安慰和打气的话,像是在抚慰壮志难酬的将士。

“后DeepSeek时代”,每一只小虎都面临着最剧烈的阵痛,和最难抉择的未来。

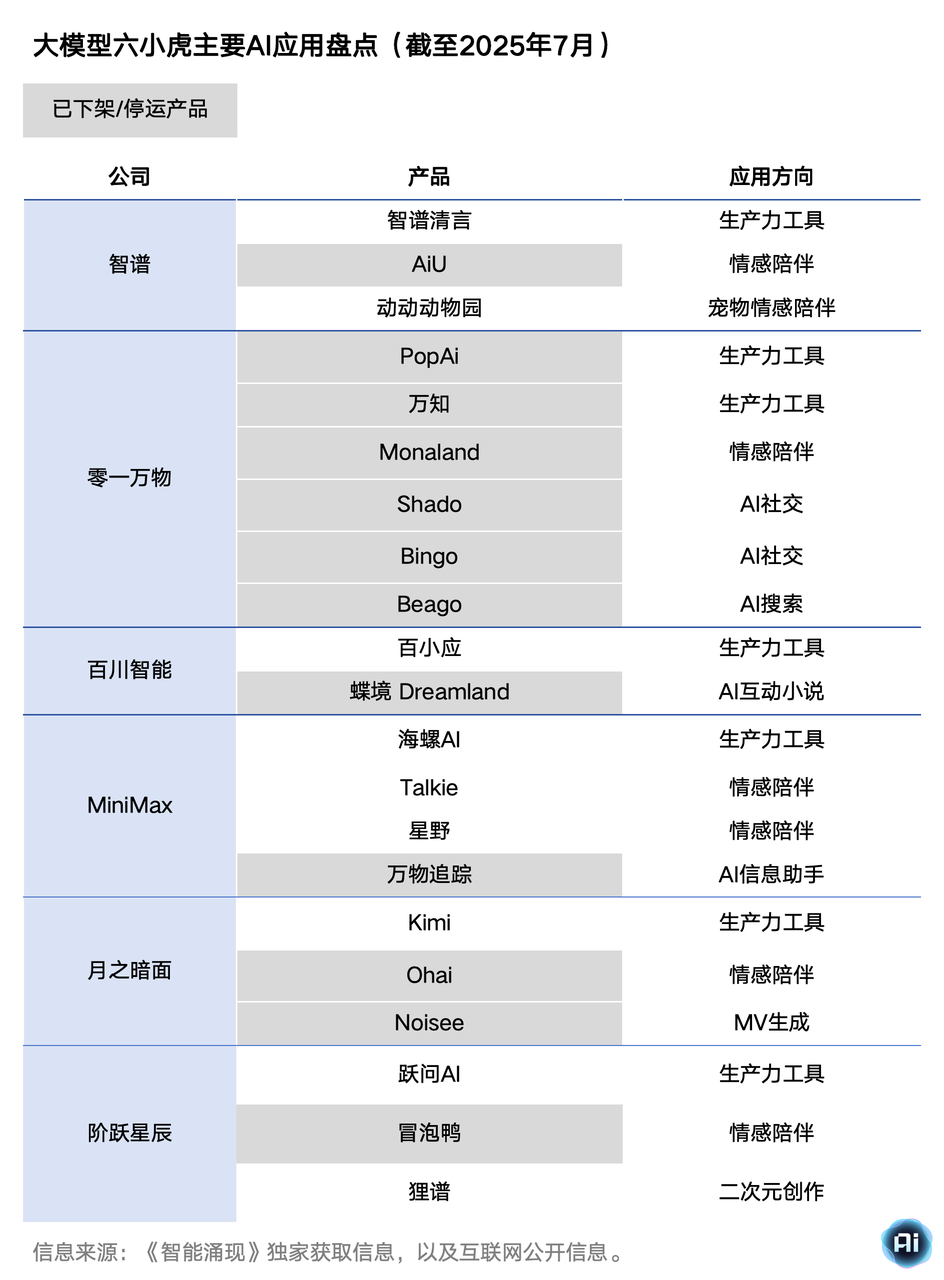

业务转型、团队裁撤,是肉眼可见的动荡。月之暗面暂缓了激进的投放,零一万物解散了预训练和Infra团队;MiniMax缩减了B端业务。

“六小虎”,成了一个不再闪亮的标签。在不同场合中,几名六小虎的内部人员都对我们表达过同样的意见:不要再叫我们“六小虎”了,不要把我们和其他几家公司放在一起。

百川员工珂欣背后的工位,空了近1/3——2025年3月以来,先是位于优盛大厦的B端团队,遭到裁撤;后来,裁员范围扩大到了模型、医疗等各个业务线。

但珂欣知道,员工的离开,不仅是因为业务的调整,更重要的是,曾经因“六小虎”的光环而来的他们,如今失去了信心。

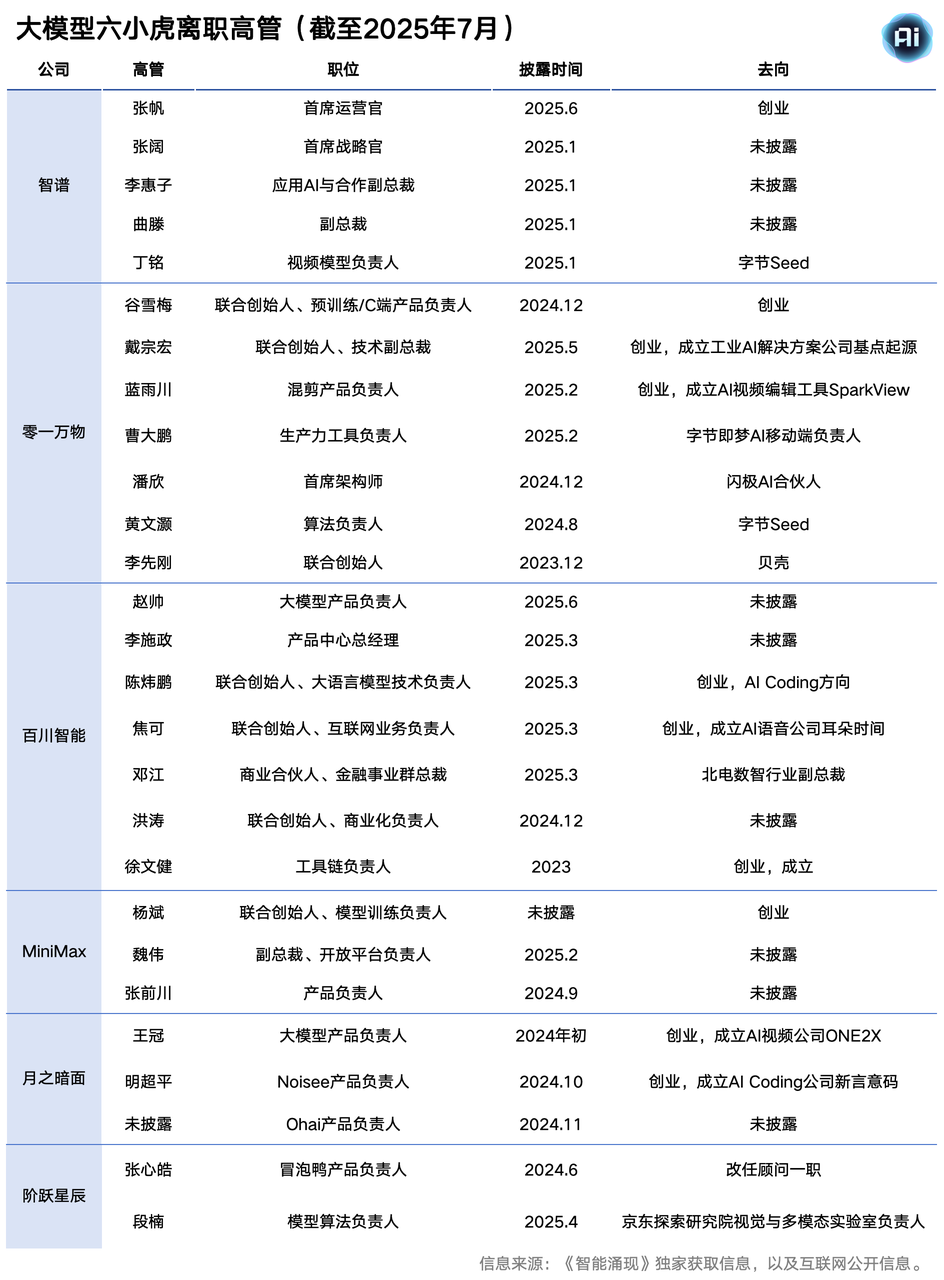

这半年来,人才的出走、高管的离职已是六小虎的常态。脉脉的一组数据显示,截至2025年7月,41.07%的六小虎员工,将自己的状态,改成了“求职中”。

百川员工张宁记得,一名算法团队的核心成员提离职时,被告知期权回购价跌了80%。但即便如此,他没有选择留下,等待期权走高的那一天,“他都愿意‘十进二出’离职,这是有多不看好公司?”

同样是在这半年中,六小虎走到了命运的分水岭。

我们复盘了战场上几个最刀光剑影的时刻,试图还原曾经意气风发的六小虎,他们的野心、徘徊和迷茫,以及他们如何在这场“大逃杀”中认清现实,走向不同的命运。

追逐Super App的无效内卷

在以“大逃杀”为背景的电影中,被困在游戏里的角色,只有一个终极目标,就是“生存”。

“六小虎”亦然。在这场有关他们的逃杀游戏里,一个无法绕过的任务线是:想拿下高额融资,要先快速交出一个数据漂亮的产品,描绘一个“AI Super App(超级应用)”的美梦。

一名百川智能员工回忆,只要参加C端产品百小应的周会,王小川的发言就三句不离“Super App”。月之暗面长时间走闭源路线,主要原因也是来自于杨植麟的一个判断:“凡要做C端超级应用的,都是闭源。”

追求Super App,并没有错。但战略的正确,无法掩盖战术的失误——六小虎这一轮围绕Super App的厮杀,伴随着FOMO(害怕错过)情绪造成的恐慌,有不少动作已然变形。

这份FOMO,自上而下地由股东,传导至创始人,再分摊给每一个员工。一名MiniMax的前员工记得,2024年以来,公司二号位,MiniMax联创和首席运营官贠烨祎(她主要负责融资和C端产品)情绪崩溃的次数明显增多了。

崩溃的根源,主要在于投资人施加的压力。

上一个季度,投资人不满意产品的ROI,团队所有人就暂缓原定计划,集中优化用户转化;下一季度,投资人又提出,Talkie的DAU怎么还没破100万。

这个数字,立刻成了Minimax员工的OKR——即便这未必合理。至今,Talkie的DAU仍然没有达到100万。

焦虑也弥漫在其他几家小虎之间。

找互联网大厂高管取经,是月之暗面联合创始人张予彤的日常。

她找过快手创始人、前CEO宿华、前飞书总裁张楠(男),还找过小米创始人雷军、小红书CEO毛文超,目的是为了学习互联网产品经验,包括增长、产品、人才招聘和管理。

作为小红书的早期投资人,张予彤也信奉小红书的产品哲学。在Kimi产品团队中,小红书出身的员工占了近一半。

很长一段时间里,某家小虎C端产品战略的参照物,是国内外AI产品的下载榜单,“哪些产品登顶了,老板就让我们快速上类似的功能。”该公司的产品经理告诉我们。

“有产品经验的人都会知道,成功产品是不可复制的。”上述产品经理表示,“一个产品的成功因素包括上线时的市场环境、切入场景、传播营销策略,没有一个能完全挪用到新产品上。”

六小虎们相互厮杀,试图用极端手段完成增长,却忽略了业务发展的正常状态,最终形成了一个扭曲的战场:他们在乎的、争夺的,是一个超越对手的数据指标,产品本身却位列其后。

一开始,不少零一万物的早期产品核心成员,是为了做出“Super App”,才选择加入零一万物。

一名知情人士记得,李开复承诺他们,公司会给予产品立项很高的自由度:“开复鼓励大家对Super App的形态进行自由探索,只要有好想法,公司就给团队和资源试水。”

这样的承诺为零一吸引了不少人才,包括在飞书工作过的曹大鹏和蓝雨川。

很快,曹大鹏就做出了PopAi,一款在海外上线的AI办公工具。效果也不错——截止2024年3月,PopAi的ROI已经打正,每周付费的增长率达到了30-40%,高峰期ARR接近千万美元。

△PopAi

这本是一场不错的胜仗。若是延续下去,PopAi会成为零一万物找到PMF(产品-市场适配度)的代表作,也会成为零一万物继续融资、维持生存的重要砝码。

但不出一年,零一万物却戏剧性地放弃了PopAi。

原因也相当戏谑。2024年3月,月之暗面的产品Kimi在国内出圈,由于担心丢失国内市场,零一万物决定将产品的重心,从成熟的海外市场,转向国内。

当月,零一万物的高管就拍板,复刻Kimi,在国内上线一款AI生产力工具“万知”——一款几乎每家AI公司都有的对话框产品。

△万知

最终,被零一寄予厚望的“万知”,分走了PopAi的大部分人力和金钱。失去了迭代和营销的资源,PopAi急转直下,“付费平均每个月都跌20%”。

就这样,零一在厮杀中反而丢掉了一个重要武器。

更具戏剧性的是,被零一效仿的对手,月之暗面,其看似华丽的增长数据,也是用近乎饮鸩止渴的手段实现。

“内部对标的是全盛时期的小红书增长曲线。”月之暗面员工刘磊对“智能涌现”打了个比方:如果Kimi第一个月的正常增长达到了200万,下个月和下下个月就得达到400万和600万,“没有任何一款初期产品能够达到这样的指数型增长。”

为了达成不现实的数据指标,月之暗面只能选择激进的投流。在过去的2024年,Kimi的投放预算一度水涨船高。另有月暗的员工告诉“智能涌现”,投流的最高峰在2024年12月,预算达到了惊人的2亿元。

只是,烧出来流量,需要靠不断迭代的产品力去承接。但Kimi团队忽略了这一点。

“Kimi只管花钱,但产品团队怎么和增长团队配合,怎么迭代功能去提高用户留存,完全没有概念。”上述员工直言,靠“长文本”出圈后,Kimi在2024年,几乎没有再造一个爆点功能,“维持原有的增长率,已经很不容易。”

这就是这场“六小虎”生存战的荒谬之处:他们将“超越对手”当做了核心目标,而正常的产品研发流程、健康的业务增长方法,都因为杀红了眼,统统被忽略。

总结PopAi的成功,一名零一万物员工告诉“智能涌现”,关键在于匹配市场需求。但为了尽快上线,“万知”跳过了用户调研、竞品对比、产品形态规划。后来,万知这款没有差异化竞争力的产品,推出仅3个月后,就因成绩不佳停止了运营。

并非没有人给高层敲响警钟。

“万知”和PopAi两款产品的负责人曹大鹏,并不是“万知”立项的支持者。相反,他是最反对的一个。不少PopAi团队成员,也对“万知”有所顾虑,原因在于国内工具类市场已经被Kimi占据的心智,彼时入局不是好时机。

产品策略的不合,最终导致人才的出走。2024年8月,曹大鹏选择离职,随后辗转加入字节,出任AI视频生成工具“即梦”的产品负责人。

一名专做高级人才招聘的猎头,曾在2023年给两家六小虎的高管提出建议,让他们尽快从大厂和创业者中找一位产品主理,去弥补产品基建的短板。

其中一家小虎的产品经理,也曾形容在其中做产品的感觉为“刀耕火种”:“完全不成体系,连最基础的A/B Test(一种产品效果的测试方法),也没有人去搭建。”

事与愿违。两家企业拒绝猎头的口径如出一辙,“他们和我说,做产品相对做技术而言简单得多,只要做好技术,他们做产品也不在话下。”

六小虎往往都是一手做产品,一手做模型。最后,两家企业招人的预算,都用在了技术人才上。

差一点,“六小虎”就能成为DeepSeek了

持续了大半年的无效内卷,就像海洛因般麻痹了六小虎的神经——各家在FOMO、激进增长中疲惫不堪,却又在金钱烧出的虚假繁荣中放松了警惕。

“就是耗着,看谁先耗死对手。”刘磊心中曾有过不详的预感,“钱是烧了,公司的护城河是一点都没有。”

始料未及的危机很快就来了。2025年元旦前后,修罗场上窜出了一头猛兽。

先是在2024年12月26日,DeepSeek一口气释出长达53页的模型V3技术报告,“用不到600万美元的训练成本超越GPT-4o”的神话迅速引爆网络。一个月后,这只猛兽又开源了深度思考模型R1,国内首个性能比肩OpenAI o1的模型。

猛兽屠城的速度比想象中快得多。一时间,DeepSeek不仅街知巷闻,身影也遍布国企、政府的系统。

R1发布一个月,创始人梁文锋就登上了最高规格的民营企业座谈会——他的身旁,是马云、任正非、雷军、马化腾——这是六小虎从未有过的待遇。

△2025年2月17日,北京,民营企业座谈会。DeepSeek创始人梁文锋与腾讯创始人马化腾相邻而坐(视频截图)。图源:视觉中国

没有时间休整,六小虎只能慌忙迎战。

就在R1发布同一天,月之暗面匆忙开源了推理模型kimi k1.5。

这款模型,在内部本被命名为“K2”,是创始人杨植麟藏好的秘密武器。他对K2的自信和重视,从模型命名上就可见一斑:K2,取自世界第二高峰乔戈里峰的代号,用内部员工的话来说,这会是月之暗面的一个“里程碑”。

从2024年Q3就开始训练的K2,策略与Deepseek R1十分相似,主打长思维链和强化学习。自2024年8、9月起,月之暗面就开始组建强化学习团队。那段时间,团队规模快速扩充到了100多人,占到了月暗总人数的1/4。

这是一个正确的技术方向。内部测评结果显示,2024年12月,K2的性能已经能与OpenAI o1基本持平。

只是“完美主义者”杨植麟,对彼时的K2仍不满意。按照他的计划,这款模型,原本要打磨到2025年中才上线,甚至在Deepseek R1发布当天,模型训练仍在进行。但在Deepseek R1先声夺人的攻势下,K2只能以“kimi k1.5”之名,提前亮剑。

为了同开源的Deepseek R1争取市场声量,六小虎不得不忍痛割去闭源的利润,快速跟进。R1发布不到三个月,智谱一口气开源了6款核心模型。从未开源的MiniMax,也不得不遵循新规则,开源了最新的基座模型。

一名MiniMax的员工评价:“闭源拿下的是蝇头小利,不靠开源获得市场声量,才是自取灭亡。”

可惜,这场没有做好充足准备的迎战,都成了暴露在DeepSeek风暴中的阿喀琉斯之踵。

六小虎发现,他们面对的猛兽,DeepSeek,将自己武装到了脚趾:英伟达CUDA的通信速度太慢,就直接优化底层编程语言;Transform架构效率太低,就自己研发了MLA架构,把DeepSeek V3的训练成本从同性能模型的大几千万美元,压到了不到600美元。

一份V3的成本解析帖,曾被转发到了员工大群。瞬间,“下跪”的emoji刷了屏。

虽然押中了强化学习,但kimi k1.5的市场口碑不如DeepSeek。另有员工事后反思,月暗的预训练,没有DeepSeek做得到位。

他告诉“智能涌现”,现在成为主流的预训练架构MoE(混合专家模型),DeepSeek比月暗探索得更早,“相当于月暗地基打得没DeepSeek好。”

但很多人不了解,这是围剿中最残酷的一面:在六小虎中,不少企业都曾看到了强化学习的潜力。然而,受限于商业回报、股东评价,六小虎却无法像DeepSeek那样,对技术创新不计成本的投入。

我们了解到,2024年4月,零一万物的预训练团队就对MoE架构开始探索,并且只用一个多月的时间,就复刻出了DeepSeek V1的能力。

然而,在零一内部,做MoE模型的想法,受到了AI Infra负责人戴宗宏的反对。他认为,团队不应该在新架构上冒险。

更早的2024年3月,百川的算法团队也提出了与DeepSeek相同的训练策略,无论是MoE架构,还是强化学习,都与后来的R1极其相似。

但对于是否要聚焦这一方向,百川内部意见并不统一。前百川员工珂欣记得,彼时百川的联创、预训练负责人陈炜鹏,夹在不同的技术意见中左右为难:“他作为技术,也作为创业者,要考虑不同员工的、小川的,还有股东的意见。”最终,强化学习被百川搁置了。

R1发布那天,珂欣感受到,“整个算法团队都蔫了”。四天后,1月24日,百川开源了模型M1,可惜,水花平平。

“技术被全方位碾压了。预训练、Infra和RL(强化学习),都没有可比性。”一名百川员工“智能涌现”,曾有好长一段时间,算法团队听到DeepSeek就“PTSD”,“这是一种心梗的感觉,你明明在很早之前就已经知道正确答案了,但没有坚持下去。”

六小虎的军心,在这场无差别的突袭中,愈发动摇。R1开源后,不少智谱员工直接给CEO张鹏的飞书留言:“DeepSeek会影响公司的业务吗?”

2月中旬,张鹏发了一封全员信作为回应。其中提到:“(Deepseek的案例)对我们也有一些启示……我们必须加大投入,不断追求更大更强的模型,持续提升基座模型的性能。”

偷偷观察百川联创、B端业务负责人茹立云的动向,成了百川模型销售间的一种默契。百川的客户经理吴乐告诉“智能涌现”,2月复工那段时间,自己天天借口上厕所,去茹立云办公室门口打探消息。

他们都在等公司,给出一个突围的对策。

但眼下,六小虎已经走到了一个分水岭:是要继续加码高风险高赔率的模型竞争?还是另寻出路?

六小虎可以失败

属于大模型的淘汰赛,其实比预想来得更早。

人均超200亿元的估值,六小虎却没有绝对登顶的产品和模型——2024年以来的内卷,消耗的不仅是钱,还有市场对六小虎的信心。一个显著的信号是,早在DeepSeek奇袭之前,一些小虎就融不到钱了。

2024年年初,向中东石油巨头阿美寻求融资的过程中,零一万物与智谱狭路相逢。最终,零一万物输给了智谱——阿美旗下的风险投资部门只给了智谱4亿美元的投资。一名接触过这起融资案子的知情者回忆,当时阿美拒绝零一的理由是:业务不够聚焦。

中东之行失利后,零一的融资,一直不顺利。

一名零一万物员工发现,自2024年8、9月起,公司开始特别重视成本,“各个业务都在盘点成本,很小的预算都没了”。他一直使用的一款第三方工具,一年只需几百元的订阅费,但这笔经费也被砍了。

2024年10月的一次会上,几名员工向李开复提问:“账上的钱还能撑多久。”

李开复没有直接回答。他说,融资正在顺利推进。

△零一万物创始人兼CEO李开复。图源:零一万物

DeepSeek的掀桌,让六小虎意识到,基座大模型,是赢家通吃的市场。DeepSeek发布后,百川客户经理吴乐的业绩,曾有过一个多月的暴涨期。他发现,不少曾经对大模型存疑的潜在客户,开始主动来询问怎么将AI接入自己的业务系统中。

可惜,他们想要的并不是百川的模型。吴乐记得,十多个来接触的客户,一开口就是:“你们能接DeepSeek吗?”

市场不需要六个基座大模型,六小虎必须接受这个残酷的事实。

“市场只会选择将性能、成本做到前二,最多前三的玩家。”一名投资人用手机系统类比大模型,“第一名和第二名是安卓和iOS。你会在意第三名到第六名是谁吗?”

2024年,遣散预训练团队后,李开复对“智能涌现”坦言:只有大厂能够烧出超大模型,“盲目坚持负担不起的东西,并不是健康的选择。”

为了抢占大模型之战为数不多的席位,六小虎的极限内卷,终究在反思和休整中告一段落。

率先打响投流大战的月之暗面,暂停了安卓渠道的投流,iOS渠道上的投流预算,也从原来的千万元,被砍到数万元/天。2月中旬,在张予彤的带领下,增长团队曾开了近6个小时的会。

“得出的结论是,原来的激进投流必须停止,月暗需要回到产品本身。”一名参与会议的员工回忆,“会议第二天,暂缓投流就执行了下去。”

对成功产品的FOMO情绪消失了,在业务布局上,每只小虎都变得更加保守和务实。阶跃叫停了AI情感陪伴项目“冒泡鸭”,削减了C端产品的投入,退回了自己的舒适区,多模态。

2016年,埃隆·马斯克和OpenAI CEO山姆·奥特曼有过一段公开对话。他提到:“人们有时会认为技术每年都会自动进步,但其实并非如此。只有聪明的人们拼命努力去改进它,技术才会进步。”

△埃隆·马斯克(右)与山姆·阿尔特曼(左)的对谈。图源:YouTube@Y Combinator

对于绝大多数小虎而言,现下还没有到真正放弃AGI的时刻。

他们的账上,还躺着远超普通创业公司的资金。在日夜轰鸣的机房中,不少公司的最新一代模型,正在紧锣密鼓的训练着,准备绝地反击的一刻。

月之暗面停止激进投流后,忙碌转嫁到了算法团队上。参与K2研发的Justin Wong在博客中回忆了潜心于技术的半年:年初反思会后,杨植麟做出了相当激进的决定,比如不再更新加上视觉理解的K1系列模型,集中资源恶补基础算法,研发以Agentic能力为长板的K2。

K2的最高级别,不光体现在拔高好几倍的研发预算上,还体现在保密程度上——为了防止项目进展泄漏,连K2的发布时间,都只有几十名算法团队成员知道。

年后,阶跃星辰CEO姜大昕,特地召开了一场内部会。他给员工打气:“大家都会有自己辉煌的时刻。”

半年后,四只小虎,迎来了高光时刻:MiniMax靠Hailuo 02,稳坐视频生成领域头部位置;月暗的K2、智谱的GLM-4.5,都在全球榜单上狂揽“SOTA(最强)”。

7月25日,在阶跃星辰的发布会上,连同多模态推理模型Step-3一同宣布的,除了超5亿元的融资,还有10亿元的年营收目标。

提起DeepSeek,六小虎的员工钦佩之余,更多的是遗憾。

遗憾与不甘,成了一剂持久的肾上腺素。K2发布后,月暗的员工很快从补觉修养,回到了打仗的状态。增运团队有了思考的新命题:将K2的声量,转化为Kimi的增长。一名月暗的算法工程师说,最近更忙了。“在忙什么?”“忙着训K3。”

当聚光灯不约而同打向在场的玩家,另一个问题的答案,对于今后的模型逃杀而言,也至关重要:下牌桌,到底意味着什么?

对于如今的零一和百川而言,答案是:存活。

“至少我觉得开复看得很清楚,闭源模型的商业模式跑不出来,等到DeepSeek出来后,其他模型会更难卖。”预训练团队解散后,零一万物的一位早期成员,对李开复的决策表示了理解。如今,零一和百川的命题都是落地——前者做ToB,后者做医疗。

“六小虎可以失败。”最近一次交谈中,六小虎的一名股东告诉我们,过去的两年里,行业对六小虎有着过于严苛的要求,“我们对初创公司和创新都缺乏耐心。但技术创新失败是很正常的事。”

只是,零一万物的老员工们偶尔还会回忆起一年前。2024年4月,在零一的一周年庆典上,李开复对着全体员工高喊:“明年上交所,后年港交所。”台下掌声雷动。

短短一年,恍如隔世。

没人能精准预测,这场AGI的登顶之战,是要再经历三年,五年,还是十年,赛场上留下的,是否是如今的几只小虎。但近期智谱、月之暗面、阶跃星辰的模型不断刷新榜单记录,相继抬高AI的天花板,已经证明,达到AGI,诸虎仍有希望。

“换血、求生、反击”,虽然痛苦,但这是六小虎在攀爬AGI高峰途中,提前上的一堂残酷早课。

(文中受访者均为化名)

封面来源|IC photo

(文:智能涌现)