不圆 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

提出一个真正好的猜想,比解决它更难。

这是谷歌DeepMind首席执行官哈萨比斯(Demis Hassabis)在莱克斯(Lex Fridman)最新对谈中的感慨。

他同时也是2024年诺贝尔化学奖的得主,带队开发出了能够高精度预测蛋白质的三维结构的AlphaFold系列模型。

在这次长达2小时的对谈中,哈萨比斯深入讨论了人工智能(AI)的未来,包括其在模拟物理现象和视频游戏开发中的应用,以及通用人工智能(AGI)的潜在发展。

同时提到了批判性思维、在日常生活中寻找意义、应对网络批评,以及其在学术和职业生涯中对研究的热情。

本次采访金句颇出,比如:

-

任何能够通过进化形成的事物,都能被AI高效建模。 -

我们甚至还没有真正触及所谓经典系统所能做到的事情的皮毛,基于经典计算机之上的神经网络系统构建的AGI将是这一理念的终极体现。 -

能够以连贯的方式预测下一帧,在某种程度上就是一种理解。 -

“宇宙是什么”和“P是否等于NP”,其实是在问同一个问题。 -

游戏的伟大之处在于它将艺术与最前沿的编程融合在了一起。 -

进化系统可能生成新的模式、新的能力和涌现属性,或许我们正处在发现如何实现这一点的风口浪尖。 -

当你进行真正的纯理论研究时,其实根本不存在失败这回事。 -

有一个雄心勃勃的梦想很容易,但关键在于如何把它们拆解成可管理、可实现的过渡步骤,这些步骤本身就有意义且有用。 -

我们希望看到的是在各方面都保持一致的智能。 -

发明新事物比快速跟进已有想法更难。 -

体验失败的感觉对我们至关重要,它是生活的基本组成部分。 -

你必须为一年后的技术能力而设计,而非为眼下的技术水平而设计 -

科学研究本身就是一项协作事业,最终的成果都将造福全人类。 -

许多人将不得不重新学习或调整他们现有的技能,以适应时代的浪潮。 -

鉴于未来的不确定性和重要性,在我看来,唯一理性、明智的做法是以谨慎乐观的态度推进AI的发展。 -

人类会发挥他们的聪明才智,提出正确的问题,然后巧妙地利用新工具来破解难题。

让我们一起走近这场被网友评价为最具未来启示性的对话。

哈萨比斯访谈全文

开场白:以下是与德米斯·哈萨比斯的对话,这是他第二次参加播客。他是谷歌DeepMind的负责人,现在还是诺贝尔奖得主。在我看来,德米斯·哈萨比斯是当今世界上最杰出、最具魅力的人物之一,他致力于理解、构建智能,以及探索宇宙的重大奥秘。能与他交谈,我深感荣幸与喜悦。

任何能够通过进化形成的事物,都能被AI高效建模

莱克斯:在你的诺贝尔奖演讲中,你提出了一个我认为超级有趣的猜想,即“自然界中能够产生或发现的任何模式,都可以通过经典学习算法高效地发现和建模”。其中可能包含哪些类型的系统模式?生物学、化学、物理学,也许还有宇宙学?

哈萨比斯:嗯,诺贝尔奖演讲有个传统,就是演讲者应该稍微有点挑衅性,我想遵循这一传统。当时我所说的是,如果退后一步审视我们所做的所有工作,尤其是AlphaGo和AlphaFold这类“Alpha X”系列的项目,可以发现,我们正在构建非常高维组合空间的模型。

如果你试图用穷举法来求解,找到围棋的最佳落子点,或者找到蛋白质的确切形状……如果要列举出所有的可能性,宇宙存在的所有时间都不够用——所以你必须做一些更明智的事情。在这两种情况下,我们所做的都是构建这些环境的模型,以一种巧妙的方式去引导搜索,使问题变得容易处理。

如果你思考一下蛋白质折叠,它是如何发生的呢?物理学是如何做到这一点的?蛋白质在我们体内仅需几毫秒就能完成折叠,物理学解决了这个问题,而我们现在也通过计算解决了这个问题。我认为这之所以可能,是因为在自然界中,自然系统经历了塑造它们结构的进化过程,如果我们也做了类似的事情,也许就能了解那个结构是什么了。

莱克斯:这个观点很有趣,你似乎在暗示,任何能够通过进化形成的事物,都能被AI高效建模。 你认为这个结论成立吗?

哈萨比斯:我有时会把它叫做“最稳定者生存”(survival of the stablest)之类的,你知道的,生命、生物存在进化。你想想地质时间,山脉的形态是在数千年的风化过程中塑造而成的,你甚至可以从宇宙学的角度来看待,行星的轨道、小行星的形状,这些都是经历了多次作用于它们的过程后留存下来的。所以如果这是真的,那么应该存在某种可以进行逆向学习的模式或者流形(manifold),能够真正帮助你找到正确的解决方案,找到正确的形状。

这能让你以一种高效的方式去预测,因为它并非随机模式,对吧?因此,对于纯粹的人造事物或者像分解大数字这样的抽象事物来说,除非数字空间中存在模式(不是完全随机或均匀的),否则它就无从学习,只能使用穷举法这类的暴力手段。在那种情况下,你可能需要一台量子计算机,或者诸如此类的东西。但在自然界中,我们感兴趣的大多数事物并非如此,它们具有因某种原因而进化并随时间存续下来的结构。而我相信神经网络是能够掌握这种结构的。

莱克斯:就好像大自然本身就在进行一场宏大的搜索,而令人着迷的是,这场搜索创造出的系统,恰好是可以被我们高效建模的。

哈萨比斯:是的,这些模式可以被我们有效地建模。因为自然并非随机,我们周遭的一切,包括那些更稳定的化学元素,都经历了某种选择模式的塑造。

如果我们真的理解了底层的运行机制,就可以对其进行学习

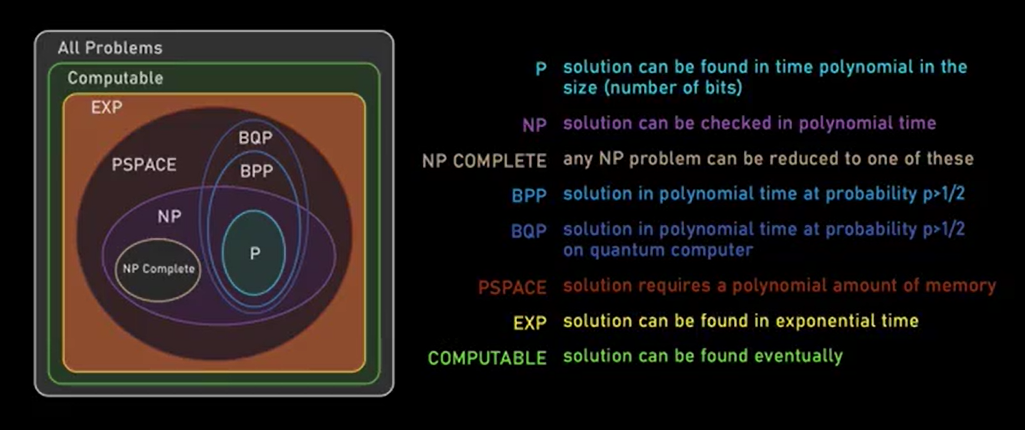

莱克斯:既然你也是理论计算机科学和复杂性领域的爱好者,你认为我们是否可以提出一种新的复杂性类别?也许它叫作LNS(Learnable Natural Systems,可学习的自然系统),或者干脆叫“D类”,D代表Demis,用来专门描述可以被高效建模的自然系统类别。

哈萨比斯:是的,这会是一类新的系统,可以被经典系统学习并高效建模的自然系统。我一直对P对NP问题(P versus NP)以及经典计算系统(即非量子系统,也就是图灵机)能够建模的内容着迷。实际上,我和几位同事正在闲暇之余研究,是否存在一类新的问题,可以通过神经网络过程来解决,并映射到存在于物理世界的自然系统中。

我认为这是一种非常有趣的新思考方式,在某种程度上与我对物理学的总体思考方式相契合。我认为信息是首要的,信息是宇宙中最基本的单位,比能量和物质更为基本,我认为它们都可以相互转换。宇宙是一个巨大的信息系统。当你将宇宙视为一个信息系统,P对NP问题就成了一个物理学问题,而一旦从信息的视角看待物理学,P对NP问题就成了最根本的问题之一。我相信,这个问题的答案会非常具有启发性。

莱克斯:让我们来谈谈P=NP问题,我们接下来要聊的可能有点疯狂,就像克里斯蒂安·安芬森 (Christian Anfinsen)在他的诺贝尔奖演讲中也说了一些听起来很疯狂的话(注:他提出蛋白质的三维结构完全由蛋白质中的氨基酸序列决定),后来你和约翰·江珀 (John Jumper) 一起解决了蛋白质折叠问题,并因此获得了诺贝尔奖。

你认为,对于我们正在讨论的这类问题,我们是否可以构建一个巨大的模型,通过多项式时间乃至常数时间的预计算,来解决理论计算机科学中的那些顶级难题?

哈萨比斯:我认为有一大类问题可以用这种方式来表述,就像我们做AlphaGo和AlphaFold那样:首先对系统的动态、系统的属性以及你试图理解的环境进行建模;然后,寻找解决方案或预测下一步就变得高效,基本进入了多项式时间的范畴。这就成了一个经典系统可以处理的问题,而神经网络本身就是一个经典系统,它运行在普通电脑上,本质上就是一台图灵机。

我认为这是最有趣的问题之一:这种范式究竟能走多远?你知道,我们已经证明、整个AI界也已经证明,经典系统、图灵机的能力比我们之前认为的要强得多。它们能做诸如模拟蛋白质结构,以及下围棋达到超越世界冠军水平之类的事情。很多人可能在10年、20年前认为这是几十年后的事情,或者可能需要某种量子机器、量子系统才能实现像预测蛋白质折叠结构这样的功能。所以我认为,我们甚至还没有真正触及所谓经典系统所能做到的事情的皮毛。基于经典计算机之上的神经网络系统构建的AGI将是这一理念的终极体现。这种系统的能力极限在哪里,是一个非常有趣的问题,并且与P=NP问题直接相关。

莱克斯:你认为什么可能会超出这个范畴?也许是涌现现象?比如在细胞自动机中,一些极其简单的规则就能涌现出惊人的复杂性。这会超出经典系统的建模能力吗?或者,即便如此,经典系统依然可以对其进行高效建模?

哈萨比斯:我认为这些系统恰好处于能力的边界上。大多数涌现系统,比如细胞自动机,都可以通过经典系统来建模,只需要对其进行正向模拟,可能就足够高效了。当然,还存在这样一个问题,比如在混沌系统中,初始条件至关重要,微小的差异就可能导致截然不同的最终状态,这类系统可能很难进行建模。

所以我认为这些算是开放性问题,但当你退后一步,回顾我们在系统方面所做的工作以及我们解决过的问题,再看看像视频生成中的Veo3、渲染物理效果和光照等方面的内容。你知道,这实际上是物理学的核心基础问题。

这挺有意思的。在我看来,这似乎在向我们揭示一些关于宇宙结构的基本原理。从某种程度上说,这就是我想要构建AGI的初衷,即帮助我们科学家回答像P=NP这样的终极问题。

莱克斯:经典计算机能够建模的范畴会不断超出我们的预期。AlphaFold 3在分子相互作用方面取得了令人惊讶的进展,AlphaGenome将基因编码映射到功能的能力也同样令人震撼。这有点像在研究涌现现象:当你以为存在天文数字般的组合选项,结果却发现总能找到高效的模型来解决。

哈萨比斯:因为存在某种结构,存在某种格局。在能量格局或其他你可以遵循的格局中,存在某种你可以遵循的梯度。而神经网络非常擅长的就是遵循梯度。所以,如果存在一个可供遵循的梯度,并且能够正确地设定目标函数,就不必用穷举处理那些复杂难题,我认为这可能就是我们几十年来一直天真地思考这个问题的方式。

有些问题,如果你只是列举所有可能性,是无法解决的。蛋白质大约有10³⁰⁰种可能的折叠结构,围棋有10¹⁷⁰种可能的落点,这些数字远远超过了宇宙中的原子数量。那么,人们究竟如何才能找到正确的解决方案,或者预测下一步呢?事实证明这是有可能的。

自然确实能做到这一点,对吧?蛋白质确实这样折叠了。如果我们在某种意义上理解了物理学是如何做到这一点的,那么我们就一定能够模仿这个过程。如果我们能对那个过程进行建模,这个猜想在我们的经典系统上应该是可行的。

莱克斯:这是一个伟大的猜想。还有非线性动力学系统,尤其是那些设计流体的系统。我最近和陶哲轩有过一次对话,从数学角度来看,这涉及到系统中一个非常棘手的方面,即系统中存在一些奇点,这些奇点会破坏数学原理。我们人类很难对高度非线性的动态系统做出准确的预测,但如你所说,我们可能会对经典学习系统在处理流体问题时所的表现感到惊讶。

哈萨比斯:是的没错。我的意思是,流体动力学和纳维-斯托克斯方程被认为是在经典系统中非常困难的问题。它们需要大量的计算,你知道的,预测系统这类东西都涉及到流体动力学计算。

不过话说回来,看看像VO这样的我们的视频生成模型,它可以很好地对液体进行建模,好得令人惊讶。还有材质、镜面反射光,我喜欢那种有人制作的视频,里面有清澈的液体在液压作用下流动,然后被挤压出来。我过去常常编写物理引擎和图形引擎,在我早期从事游戏开发的时候,我深知这是多么痛苦的一件事,要构建能实现这些功能的程序是多么困难。然而不知怎的,这些系统只是通过观看油管视频就被逆向工程了。

所以我推测正在发生的事情是,它正在提取这些材料如何表现的潜在逻辑结构,也许存在某种低维流形。如果我们真的完全理解了底层的运行机制,就可以对其进行学习,这个概念可能适用于现实世界的大部分领域。

能够以连贯的方式预测下一帧,在某种程度上就是一种理解

莱克斯:我一直关注着Veo。很多人都在强调它的不同特质,比如喜剧效果、表情包潜力,还有它以一种引人入胜又贴近现实的方式捕捉人类的超现实能力,再加上原生音频……这些都是Veo了不起的地方。而你提到的物理特性,虽然不完美,但已经相当出色了。真正有趣的科学问题是:为了实现这一点,它到底理解了我们世界的什么?

人们对此抱有怀疑态度,认为一个扩散模型不可能真正理解任何东西,但事实似乎并非如此。如果不理解,它又如何能生成那样的视频?这使得我们自己对“理解”这一概念的哲学认知被推到了风口浪尖。你认为Veo对我们的世界理解到了什么程度?

哈萨比斯:我认为,它能够以连贯的方式预测下一帧,在某种程度上就是一种理解,对吧?不是拟人化版本的,也不是对正在发生的事情的某种深刻的哲学理解——我不认为这些系统具备那个——但它们肯定已经对动态进行了足够的建模。它们能够相当准确地生成8秒连贯的视频,至少从肉眼来看,一眼很难分辨出问题。

想象一下,再过两三年它会是个什么样子。回顾我们的起点,也就是一两年前的早期版本,它们看起来多么不可思议,取得了多么惊人的进步。和我和你一样,很多人都喜欢那些模仿脱口秀演员的视频,Veo确实很好地捕捉到了许多包括肢体语言在内的人类动态。但最让我印象深刻和着迷的是物理行为、光照、材质和液体效果。它能做到这一点真是很了不起,我认为这表明它至少对直观物理学有一定的概念。它理解事物直观上应该如何运作,像是一种对物理的直觉理解——可能就像人类儿童理解物理的方式,而不是像一个真正能够拆解所有方程式的博士生。

莱克斯:这种直观物理学正是基础,也就是人们所说的常识。它真正理解了某些东西,这真的让很多人都感到惊讶。我一直认为,如果没有理解能力,就不可能生成那种程度的真实感,这让我大为震撼。有一种观点认为:只有拥有具身AI系统,即与现实世界互动的机器人,才能理解物理世界,这是构建对那个世界理解的唯一途径。但Veo3在直接挑战这个观点。

哈萨比斯:很有意思的是,即便到现在,如果有人问我五年、十年前的看法,我会说——尽管我是这个领域的关键人物,但我还是会说——你需要具身智能才能理解直觉物理学。就像如果我把这个玻璃杯从桌子上推下去,它可能会摔碎,里面的液体也会洒出来,对吧?我们都知道这些事情。

神经科学中有一个理论叫作“行动中的感知”,即你需要在现实世界中行动,才能真正深入地感知它。有很多理论认为,你需要具身智能、机器人技术或其他类似的东西,或者至少需要模拟行动,才能理解诸如直觉物理学之类的东西。但现在看来似乎可以通过被动观察来理解它,这让我颇为惊讶。

而且我认为,这再次暗示了现实本质中一些深层次的东西,这超越了它所生成的那些酷炫视频,下一阶段甚至可能是让这些视频具有交互性,让人们可以走进它们并在它们周围活动,这真的会让人惊叹不已。尤其是考虑到我的游戏背景,我想你知道的,我们正开始接近我所说的世界模型,即关于世界如何运转、世界的机制、世界的物理规律以及那个世界中事物的模型。这正是真正的AGI系统所需要的。

莱克斯:我必须和你谈谈电子游戏。最近你在X平台上越来越开心了,看到这一点真好。有个叫吉米·阿普尔斯(Jimmy Apples)的人发推文说:“让我玩一个用我的 Veo 视频制作的电子游戏吧。谷歌什么时候才能做出如此出色的可玩世界模型?”然后您转发并评论说:“那该有多好啊。”

我想问的是,用人工智能构建游戏世界有多难?也许你能展望一下5年、10年后电子游戏的未来?你觉得那看起来像什么?

哈萨比斯:游戏真的可以说是我的初恋了。在我十几岁时,为游戏开发AI是我从事的第一项专业工作,也是我构建的第一个主要AI系统。而且我一直想着有一天能重拾这个爱好。我常常幻想,如果我在90年代就能拥有今天这样的AI系统,我会做出什么样的游戏。我相信我们可以构建出绝对令人心潮澎湃的游戏。

我一直钟爱开放世界游戏,这些游戏中有模拟场景,有AI角色,玩家可以和模拟场景进行互动,模拟场景会根据玩家的玩法做出调整。我一直觉得它们是最酷的游戏,每个玩家的体验都独一无二。因为玩家某种程度上是在共同创作游戏,对吧?我们设置参数,设置初始条件,让玩家沉浸其中,然后你就和模拟环境一起共同创造属于你的游戏。

对开放世界游戏进行编程是非常困难的,你知道,无论玩家朝哪个方向走,你都得能够创作内容,而且无论玩家做出何种选择,你都希望它具有吸引力。构建像细胞自动机这样的经典系统一直都很困难,这类系统会产生一些涌现行为,但它们总是有点脆弱,有点受限。

在未来几年,也许是五到十年内,我们或许即将拥有真正能围绕你的想象力进行创作的AI系统。它可以收窄并动态改变故事,围绕故事进行叙事,无论你最终选择什么,都能让故事富有戏剧性,就像是那种终极的自选冒险类游戏。设想一个交互式版本的Veo,然后把时间向前推进五到十年,想象一下它会有多棒,也许我们已经触手可及了。

游戏的伟大之处在于它将艺术与最前沿的编程融合在一起

莱克斯:你提到了很多非常有趣的点。其一,内置于开放世界中的深度个性化,不仅仅是一个你可以打开任何门、门后都有东西的开放世界,而是你选择打开哪扇门,这个行为本身就以一种不受约束的方式定义了你所看到的世界。有些游戏试图通过给予选择来实现这一点,但这实际上只是一种选择的假象。

就像《史丹利的寓言》一样。它有几扇门,但实际上只是把你引向一条特定的叙事路径。《史丹利的寓言》是一款很棒的游戏,我推荐大家玩,因为它以一种元(meta)的方式,嘲笑了选择的假象,还有关于自由意志等的哲学概念。

另一方面,我最喜欢的游戏之一《上古卷轴2:匕首雨》,就尝试了随机生成地下城的玩法。如果你能参与其中,它会给你一种开放世界的感觉,但你不需要太多的互动。这只是第一步,因为当你打开一扇门时,你看到的一切都是为你随机生成的。这已经创造了一种令人难以置信的体验,因为你可能是唯一见过那个场景的人。

哈萨比斯:你想要的是比随机生成稍微好一点,也比简单的AB硬编码选择更好的东西,对吧?那其实不算开放世界,正如你所说,这只是给你一种有选择的错觉。你真正想要的是在游戏环境中做任何事情的可能性。我认为能做到这一点的唯一方法是拥有能够动态生成内容的即时生成系统。当然,你不可能创造出无限数量的游戏资产,现在3A游戏的制作成本已经高得惊人了。

在90年代我参与开发所有这些游戏时,这一点对我们来说就很明显了。我想《黑与白》(Black & White)可能是我参与制作的游戏中,在早期AI探索方面做得最好的。那是一个早期的强化学习系统,在游戏中你要照顾这个神秘生物,让它成长并培育它,根据你对待它的方式,它也会以同样的方式对待那个世界里的村民。所以如果你对它不好,它也会对你不好;如果你表现良好,它会起到保护作用——这实际上反映了你处理它的方式。

实际上,在我职业生涯初期,我就一直在通过游戏的方式进行模拟和AI方面的工作。我今天所做的一切仍然是从早期那些更硬编码的AI实现方式延续而来,一直发展到现在完全通用的学习系统,目标始终一致。

莱克斯:看着你和埃隆(马斯克)明显都迫不及待地想要制作游戏,真的很有趣,毕竟你们俩都是游戏开发出身。而你在科学诸多领域取得惊人成就的一个令人遗憾之处在于,你可能没时间真正去开发一款游戏了,最后可能只能开发出供他人开发游戏的工具,而你只能看着别人开发游戏,创造出你一直梦寐以求的东西。

你觉得在你极其繁忙的日程中,是否有可能抽出时间来创作一款类似《黑与白》这样的真正的电子游戏,实现你儿时的梦想呢?

哈萨比斯:嗯,也许有两件事值得考虑。其一,如果脑机接口技术能取得突破,或许我就能在业余时间实现这个梦想。我对此相当兴奋,如果我有时间的话,脑机接口编程就会是我的首选,我很渴望去做这件事。其二,当AGI安全地被引入并交付到世界之后,或许我会有一段休假,在那时再去研究我们一开始谈到的物理学理论。这两件事就是我设想的“后AGI时代”的两大项目。

莱克斯:我很想知道在“后AGI时代”我会玩什么游戏,你是会去解决像P=NP这样困扰了史上最聪明头脑的难题,还是去打造一个酷炫的基地?

哈萨比斯:在我的世界里,这两者是相通的,因为我想做的游戏本身就是一个尽可能逼真的开放世界模拟。所以,“宇宙是什么”和“P是否等于NP”,其实是在问同一个问题——至少在我看来,这一切都是相通的。

莱克斯:严肃地讲,有时候电子游戏似乎会被人看不起,认为这只是一项有趣的消遣活动。但随着AI承担越来越多艰巨、枯燥的任务,也就是我们现代世界中所谓的工作。电子游戏或许是我们可以从中找到意义、找到如何打发时间的东西。

你可以创造出极其丰富、有意义的体验,就像这就是人类生活的样子。而在电子游戏中,你可以创造出更复杂、更多样化的生活方式。

哈萨比斯:我想是这样。对于我们这些热爱游戏的人,游戏几乎能让你的想象力肆意驰骋。就像我过去喜欢游戏一样,我投入大量精力在游戏领域,是因为它是创造力的熔炉——尤其是在90年代以及21世纪初,那是游戏行业的黄金时代,或许80年代也是——而这一切都正在被发现。新的流派正在被发现。

我们不只是在制作游戏,我们觉得自己正在创造一种前所未有的全新娱乐媒介,特别是在这些开放世界游戏和模拟游戏中,玩家可以共同创作故事。没有其他娱乐媒体能做到这一点,即作为观众的你实际上也在共同参与创作故事。

当然,现在多人游戏也可以是一种非常社交化的活动,并且可以在其中探索各种有趣的世界。但另一方面,你知道,享受和体验现实世界也非常重要。不过,问题是,我想我们可能得再次确认一下,现实的基本本质究竟是什么?这些越来越逼真的模拟游戏、多人游戏、新兴游戏与我们在现实世界中所做的事情之间将会有什么区别?

莱克斯:是的没错,体验真实世界、亲近自然显然有其巨大的价值,就像我们今天这样面对面地交流。但我们需要更科学、更严谨地回答,为什么?现实世界的哪些方面可以被映射到虚拟世界中?简单一句“去亲近自然,在户外玩耍”是远远不够的。我们必须问:为什么?

哈萨比斯:我想,这正是我职业生涯伊始便一直着迷的核心问题——它的价值何在?如果你回顾我所做的所有事情,它们都贯穿着一条主线:模拟、现实的本质,以及我们认知和建模的边界究竟在哪里。

莱克斯:抱歉问了这么荒谬的问题,在你心里,有史以来最伟大的电子游戏是哪一款?

哈萨比斯:我最钟爱的游戏是《文明》系列。我不得不说,《文明1》和《文明2》是我有史以来最喜欢的游戏。

莱克斯:我猜你肯定刻意避开了最新几部,那几部一旦上手,你的学术假可能就彻底泡汤了。

哈萨比斯:是的,《文明》系列的游戏太耗费时间了,我必须非常小心。

莱克斯:你和埃隆(马斯克)似乎在某种程度上都是铁杆玩家。擅长游戏和成为AI公司的杰出领导者之间是否存在联系?

哈萨比斯:我不知道。这是个有趣的话题,我们俩都喜欢游戏,而且他一开始也写过游戏。我想着可能是因为,在我成长的那个时代,家用电脑才刚刚兴起,在80年代末和90年代,特别是在UK,我有一台Spectrum电脑,后来又有一台Commodore Amiga 500——那是我有史以来最喜欢的电脑,我所有的编程知识都是在那上面学会的。

当然,编程中非常有趣的一件事就是编写游戏,我认为这是学习编程的好方法,可能现在仍然是。当然,我立刻将其引向了AI和模拟的方向,这样我就能表达自己对游戏以及更广泛的科学兴趣。

最后一点,我认为游戏的伟大之处在于它将艺术与最前沿的编程融合在一起。在90年代,所有最有趣的技术进步都发生在游戏领域,无论是AI图形、物理引擎、硬件、还是最初为游戏设计的GPU,在90年代推动计算技术进步的一切都归功于游戏。有趣的是,那正是研究前沿正在推进的方向,艺术、图形、音乐以及整个新媒体叙事方式之间实现了令人难以置信的融合。我喜欢这样,对我来说,多学科的融合是我一生都乐在其中的事情。

莱克斯:我差点忘了。在近期众多不可思议的突破中,AlphaEvolve绝对是最令人惊叹的之一。我们简单聊过进化,但涉及算法的是谷歌DeepMind系统。这种类似进化的技术作为未来超级智能系统的一个组成部分是否有前景?对于不了解的人来说,我不知道将它描述为“由大语言模型(LLM)引导的进化搜索”是否恰当。

哈萨比斯:你总结得很到位。LLMs负责提出可能的解决方案,而进化计算则用于在搜索空间中发现新颖的部分。这揭示了一个极具前景的方向,即把LLMs或基础模型与其他计算技术相结合。进化算法是其中一种方法,但也可以考虑蒙特卡洛树搜索等各类搜索或推理算法。这些算法可以构建在基础模型之上,或利用基础模型作为探索的起点。我认为,在这类混合系统(姑且这么称呼它们)中会有相当多有趣的东西亟待发现。

莱克斯:但也不要把进化浪漫化,我们不过是凡人罢了。你认为无论那种机制是什么,都有一定价值吗?我们是否能在理解、建模和模拟进化的过程中,采撷到那些低垂的果实,并利用我们对这种受自然启发的机制的理解,把激增问题处理得越来越好呢?

哈萨比斯:是的,如果再次将我们构建的系统分解到最核心的层面,会得到一个关于系统底层动态的模型。如果你想发现一些新的、前所未见的事物,那么你就需要某种搜索过程来带你进入搜索空间中一个全新的区域。进化计算就是实现这一目标的途径之一。在AlphaGo中,我们使用了蒙特卡洛树搜索。正是它发现了“第37步”(Move 37)——一种围棋中前所未有的新策略,这就是超越已知的方式。这个模型可以模拟你目前所了解的一切,对吧?你目前拥有的所有数据。但接下来你要如何超越这一点呢?

这就开始涉及到创造力的理念了。这些系统如何创造和发现新事物呢?显然,这对于科学发现或推动元科学和医学发展极为重要,而这正是我们希望通过这些系统实现的目标。实际上,你可以在这些模型之上添加一些相当简单的搜索系统,从而进入一个全新的领域,但你得确保自己不是在完全随机地搜索那个空间——它太大了。所以你必须有一个你试图优化的目标函数,它会朝着这个目标前进并受其指引。

进化系统可能生成新的模式、新的能力和涌现属性

莱克斯:但在程序空间,或许存在一些有趣的进化机制。这个程序空间至关重要,因为它或许能推广到所知道的一切事物上,甚至包括突变。

这不仅仅是蒙特卡罗树搜索,在这种搜索中,你偶尔可以将各种事物组合起来,像子组件一样进行更改,就像一个更大事物的组成部分。进化真正擅长的不只是自然选择,而是将事物组合起来,构建日益复杂的层级系统。这一点,特别是在Alpha Evolve所探索的程序空间中,会非常有趣。

哈萨比斯:没错。你可以从你的进化系统中获得一些额外的特性,即可能会出现一些新的涌现能力,就像生命演化的过程一样。

有趣的是,传统的、没有LLM和现代AI的朴素进化计算方法,在90年代和21世纪初被深入研究,也展现出了一些希望。但它们始终无法突破一个瓶颈:如何进化出全新的、涌现式的属性。你最终得到的,往往只是你最初放入系统中的属性的子集。但如果我们将它们与这些基础模型相结合,或许就能克服这个限制。毕竟自然进化确实做到了——它进化出了全新的能力,从细菌到我们,这证明了可能性是存在的。

进化系统可能生成新的模式、新的能力和涌现属性。这又回到了我们最初讨论的话题,或许我们正处在发现如何实现这一点的风口浪尖。

莱克斯:AlphaEvolve是我见过最酷的事情之一。我大部分时间都待在家里的书桌前,而那台电脑就只是用来编程的。在三个屏幕旁边是提塔利克鱼(Tiktaalik)的头骨,它是早期从水中爬到陆地上的生物之一。我就那样看着那个小家伙,不管进化的机制是什么,它都相当不可思议。

不管这是不是我们进行搜索所需要做的事情,我们永远不应低估自然那鬼斧神工般的力量,以及它所创造的奇迹。

哈萨比斯:而且这很神奇,它是一个相对简单的算法,对吧?但经过40亿年的时间,能够产生如此巨大的复杂性。你可以再次将其视为一个专业的搜索过程,这个过程在宇宙的物理基质上运行了很长的计算时间,然后产生了所有这些令人难以置信的、丰富的多样性。

提出一个真正好的猜想,比解决它更难

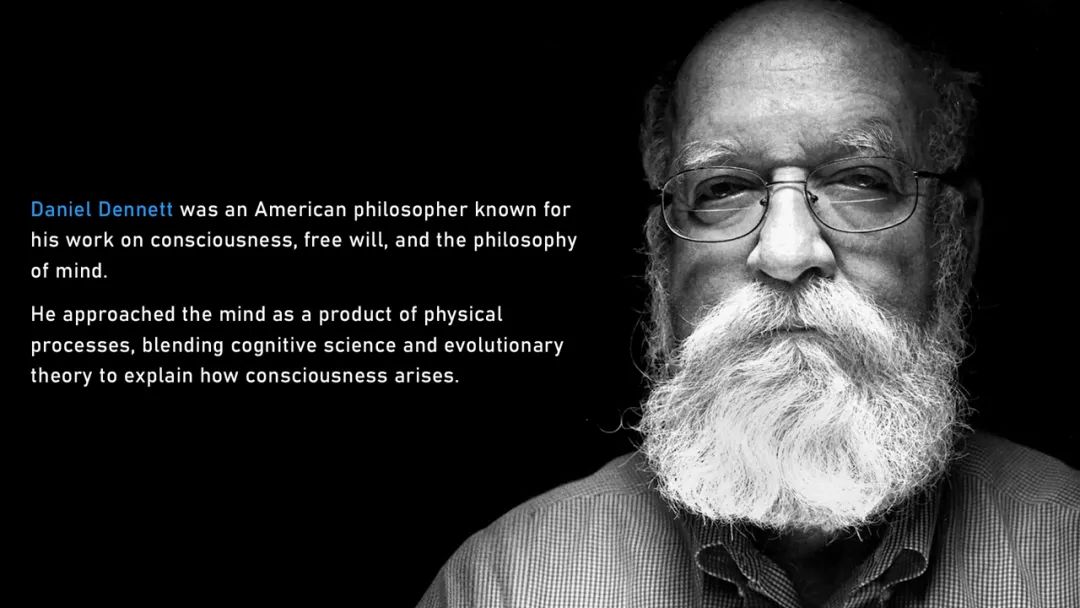

莱克斯:我还有好多问题想问你。首先是,你确实有一个梦想,你想要尝试建模的自然系统之一就是细胞,那是一个美好的愿景。另外,我想从AI科学家的角度,讨论一些更宏大的想法,像丹尼尔·科科塔伊洛(Daniel Kokotajlo)、斯科特·亚历山大(Scott Alexander)等人在一篇文章中概述了通往超级人工智能(ASI)的路径,其中提到了超人程序员和超人AI研究员等概念。

在这其中,有一个关于“研究品味”的术语非常有趣。在你所看到的一切中,你认为AI系统有可能具备研究品味,像AI合作科学家帮助引导人类杰出科学家那样帮助你,然后有可能独自找出你想要产生真正新颖想法的方向吗?这似乎是如何开展伟大科学研究的一个非常重要的组成部分。

哈萨比斯:我认为最难模仿或塑造的事情之一就是品味或判断力的概念。我想这就是伟大科学家和优秀科学家的分水岭,你懂的。所有专业科学家在技术上都很出色,否则它就不会在学术界等领域取得如此成就,但你是否有能力嗅出正确的方向、正确的实验和正确的问题是什么?选择正确的问题是科学中最困难的部分,同时还要提出正确的假设,而这是如今的系统绝对做不到的。

我常说提出一个真正好的猜想,比解决它更难。我们可能很快就会拥有能够解决相当困难的猜想的系统,你知道,我参加了大规模奥林匹克竞赛题目,我们去年的Alpha系统就在其中获得了一枚银牌。也许有一天,我们能更好地解决一个千年难题。

但是,系统能否提出一个值得研究的猜想,让像陶哲轩(Terence Tao)这样的人评价说:“这是一个关于数学、数字或物理本质的深刻问题”呢?这是一种更高层次的创造力,我们尚不清楚其机制,目前的系统也显然无法做到。这种凭借当时所掌握的知识进行的那种想象力的飞跃——就像爱因斯坦提出狭义相对论,然后又提出广义相对论时那样——是当前系统做不到的。

莱克斯:对于一个猜想,你需要提出一个既有趣又可能被证明的东西。提出一个极难的或极易的猜想都很简单,但要找到那个恰到好处的平衡点……

哈萨比斯:最佳平衡点。它能够推进科学研究并进行分割,理想情况下,无论是否属实,它都能将假设空间一分为二,让你学到一些非常有用的东西。这很难,并且制造出某种可证伪、且在目前可用的技术范围内的东西,实际上是一个高度创造性的过程,我认为仅仅在模型之上进行简单的搜索是不够的。

莱克斯:将假设空间进行划分的想法非常有趣,我听你说过,那基本上不存在失败。或者说,如果问题构建得当、实验设计合理、规划正确,那么失败就极具价值,失败和成功都有其作用。所以,也许是因为它也把假设基础拆分得太细了,就像是一项肯定性研究。

哈萨比斯:没错。当你进行真正的纯理论研究时,其实根本不存在失败这回事,只要你选择的实验和假设能够有意义地划分假设空间。你能从中学到东西,而且你也能从一次失败的实验中学到某种同样有价值的东西。如果你设计的实验很好,且你的假设很有趣,那么它应该能让你清楚下一步该往何处去。实际上你是在进行一个搜索过程,并以非常有用的方式利用这些信息。

莱克斯:要实现你模拟整个细胞的梦想,我们面临的核心挑战是什么?也许我们应该先谈谈Alpha系列的飞跃。AlphaFold解决了蛋白质折叠问题,AlphaFold 3正在探索更复杂的蛋白质-RNA-DNA相互作用。而AlphaMissense则预测了微小的基因变化(例如单个突变)与功能之间的联系。这些进展似乎正逐步向着模拟细胞这样的复杂系统迈进,但细胞的组成部分极其复杂,所以看起来进展缓慢。

哈萨比斯:在我的职业生涯中,我有这些非常宏大的梦想,然后我试着去拆解。有一个疯狂的雄心勃勃的梦想很容易,但关键在于如何把它们拆解成可管理、可实现的过渡步骤,这些步骤本身就有意义且有用。 我的一个宏伟梦想是模拟细胞,我称之为“虚拟细胞”项目,这个想法在我脑海中已经存在了大约25年。

我曾与我的生物学导师之一保罗·纳斯(Paul Nurse)讨论这个想法,他后来创立了克里克研究所,并于2001年获得诺贝尔奖(诺贝尔生理学或医学奖)。从上世纪90年代起,我们就一直在探讨这个概念,每隔五年我就会回到这个问题:要对细胞的完整内部结构进行建模,以便能在“虚拟细胞”上进行实验,需要具备什么条件?

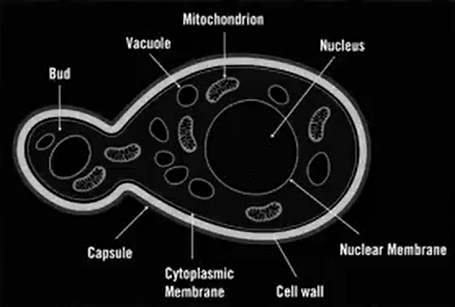

我们的设想是,通过计算机实验得出有价值的预测,从而大幅节省在湿实验室(wet lab)里进行实验的时间。那将是梦想成真的一刻——将大部分实验在计算机上完成,再到湿实验室进行验证,有望将实验速度提升百倍。也许现在终于可以了。我一直在努力构建对细胞的完整相互作用和全面模拟进行建模的组件,Alpha Fold就是其中之一。我们可能会从酵母细胞入手——那正是保罗·纳斯的研究领域。酵母是单细胞生物,一个细胞就是一个完整的生物体,而且人们对酵母已经有了非常深入的了解。因此,这将是一种构建综合模拟模型的理想候选方案。

Alpha Fold是解决蛋白质静态图像问题的方案,可以提供蛋白质三维结构的静态图像,但我们知道,在生物学中,所有有趣的事情都发生在动态变化和相互作用之中,而这正是Alpha Fold 3迈出的第一步,即对这些相互作用进行建模。两两来看,蛋白质与蛋白质、RNA和DNA之间的相互作用。在那之后的下一步可能是对整个通路进行建模,比如与癌症相关的通路之类的,最终我们或许就能够对整个细胞进行建模。

莱克斯:这里还有另一个复杂之处,即细胞内的各种活动发生在不同的时间尺度上,这会很棘手吗?比如,蛋白质折叠速度极快,我并不了解所有的生物学机制,但其中一些需要很长时间。所以这是不同的层级,不同层级的相互作用有着差异悬殊的时间尺度。

哈萨比斯:我们必须能够模拟所有这些尺度,这无疑是个巨大的挑战。因此,我们可能需要多个能够在不同时间尺度上动态交互的模拟系统,或者至少是一个分层系统,让我们可以在不同的时间尺度之间跳转。

莱克斯:我们能跳过一些细节吗?这里的挑战在于如何避免对所有细节进行建模——比如,是否需要模拟到量子力学层面,对吧?如果不想过度建模,可以直接跳过,只对那些能让你得到非常好的估算结果的真正高层次事物进行建模

哈萨比斯:当你对任何自然系统进行建模时,你必须做出一个决定,即你要将建模的颗粒度设定在什么截止水平,它才能捕捉到你感兴趣的动态。对于一个细胞,我希望能达到蛋白质水平,而不必深入到原子水平——这就是Alpha Fold的优势所在。所以蛋白质结构将是基石们在此之上构建更高层级的模拟,将它们作为构建模块,进而得到涌现行为。

莱克斯:提前为接下来这个有点“异想天开”的问题道歉,但你认为我们能够模拟生命的起源吗?也就是模拟从无机物到有机生命的诞生过程?

哈萨比斯:我认为这是最深奥、最引人入胜的问题之一。我喜欢生物学的这个领域,有一本很棒的书是关于尼克·莱恩(Nick Lane)的,他是这个领域的顶尖专家之一,书名叫《进化的十大发明》(注:中文版叫作《生命的跃升》)。这本书精彩绝伦,涉及到“大过滤器”(The Great Filter)可能位于何处:是在我们的过去,还是未来?我倾向于认为它很可能就在我们的过去。读过那本书你就会明白,生命的诞生是多么不可思议。从单细胞到多细胞的演化是一个无与伦比的飞跃,在地球上完成这个过程花了大约10亿年。在成功吞噬线粒体之前,细菌已经独自存在了漫长的岁月。

我不认为AI不能在某种模拟方面提供帮助,这有点像是在组合空间中进行搜索的过程,比如,我们设定一个前提:从一锅“化学原汤”(chemical soup)开始,就像早期地球深海热泉喷口附近的那样。在给定初始条件下,我们能否从中生成类似细胞的结构?这或许就是“虚拟细胞”项目之后的下一阶段:探索细胞这样的生命体,是如何从化学原汤中涌现出来的。

莱克斯:如果能有一个关于生命起源的“第37步”,我会很喜欢的,我觉得这是那种未解之谜之一。我认为最终我们会弄清楚它们的连续性,即非生物与生物之间并没有明确的界限。但如果我们能严谨地证明从大爆炸到今天的整个过程其实是同一个过程;如果我们能够打破我们在脑海中构建的那堵关于从无生命到有生命实际起源的墙,认识到这不是一条泾渭分明的分界线,而是一个连接物理学、化学和生物学的连续体,那就太美妙了。

哈萨比斯:这就是我一生致力于AI和AGI研究的全部原因,我认为它可以成为帮助我们回答这类问题的终极工具。而且我真不明白,普通人为什么不更多地思考、担心这类事情。比如,我们怎么能没有对生命、有生命、无生命、时间本质的明确定义,更不用说意识、引力以及所有这些事物了——这只是量子力学的怪异之处。

对我来说,一直以来都有这么一种感觉,它就像在我面前冲着我大喊,声音越来越大:我需要那个。就像这里正在发生的事情,在更深层的、现实的本质层面,这必然是终极问题。是的,这能解释所有这些事情。如果你仔细想想,这有点疯狂——我们可以一直凝视彼此和所有这些生物,我们可以对它进行检查、用显微镜观察,甚至将其拆解到几乎原子层面,但我们仍然无法清晰地回答那个简单的问题:如何定义生命?这有点令人惊叹。

莱克斯:生命这件事,你多少可以找理由不去多想,但意识不同,我们有着非常明显的主观意识体验,就好像我们处于自己世界的中心,能够真切地感知一切。面对这个谜团,怎么可能无动于衷?实际上,人类与周遭世界的神秘性斗争已久,在过去,太阳和雨水也是巨大的谜团。“去年我们这里雨水充沛,而今年却滴雨未下,是我们做错了什么吗?”人类一直在追问这样的问题。

哈萨比斯:所以我想我们已经开发了很多应对这种情况的机制,来处理这些我们无法完全理解的深奥谜团。我们只能看见它们,却无法参透,然后继续过着日常生活,让自己保持忙碌。在某种程度上,这或许也是一种注意力的转移。

我们希望看到的是在各方面都保持一致的智能

莱克斯:天气曾是人类历史上最重要的问题之一。时至今日,尤其在英国,天气依然是人们闲聊的开场白。天气是一个极难建模的系统,即便如此,谷歌DeepMind也在这方面取得了进展。

哈萨比斯:是的,我们打造了目前世界上最顶尖的天气预报系统,它们比那些在大型超级计算机上进行计算、需要数天时间才能得出结果的传统流体动力学系统更好。我们利用了神经网络,特别是我们的WeatherNeXt系统,已经成功模拟了许多天气动态。

同样有趣的是,尽管这些动态非常复杂,在某些情况下几乎接近混沌系统,但它们仍然可以被建模。很多有趣的方面都可以通过这些神经网络系统来建模,包括最近我们所做的,对飓风可能去向的预测。及时、迅速且准确地做到这一点对现实世界来说超级有用、超级重要。我认为这又是一个非常有前景的方向,即模拟,这样你就可以对非常复杂的现实世界系统进行前瞻性预测和建模。

莱克斯:我得提一下,我在得克萨斯州结识了一群被称为“追风者”的人。他们真正令人难以置信的地方在于他们对技术极为精通,因为他们做的是使用模型来预测风暴的位置。这就是一种奇妙的景象:一群人疯狂到足以冲进风暴眼,但为了保全性命并预测极端事件将发生的地点,他们必须拥有日益复杂的气象模型。他们既作为生物体参与其中,又站在科学前沿,实现了一种美妙的平衡。说不定他们使用的就是DeepMind系统。

哈萨比斯:希望如此。而且,我很想和他们一起去追逐风暴,去亲身体验一番——那看起来一定很壮观。

莱克斯:没错。还要体验正确的预测,去感受某些事物将从何处出现,以及它将如何演变,这太不可思议了。你曾预测我们可能在2030年左右实现AGI,那么问题来了:我们究竟如何判断自己已经到达了那一步?AGI的“第37步”可能会是什么?

哈萨比斯: 我的预测是,在未来五年,到2030年之间,我们有50%的可能性实现AGI,我认为这种情况很有可能发生。但部分问题在于你对AGI的定义是什么?现在人们正在争论这个问题,而我的标准一直以来都很高,即我们能否匹配大脑所具有的认知功能。我们知道,人脑在很大程度上近似于一台通用图灵机,我们用智慧创造了辉煌的现代文明,这本身就证明了其通用性。

要确定我们是否拥有真正的AGI,我们必须确保它具备所有这些能力,它不是那种参差不齐的智能——像如今的系统那样,在某些方面表现出色,但在其他方面却存在严重缺陷。这正是我们目前在当今系统中所面临的情况,它们目前的能力并不均衡,我们希望看到的是在各方面都保持一致的智能。然而我认为我们缺少一些关键能力,比如我们之前谈到的真正的发明能力和创造力。

至于要如何测试?我觉得直接测试就行。一种方法是进行地毯式轰炸测试,用成千上万个人类可以完成的认知任务来检验它;或许还可以邀请世界上几百位顶尖专家,即每个学科领域的陶哲轩们,花上一两个月的时间,去寻找这个系统是否存在明显的缺陷。如果他们找不到,那么我认为,我们就可以很有信心地说,我们拥有了一个完全通用的系统。

莱克斯:或许可以稍微反驳一下。人类的了不起之处在于,随着各个领域的智能水平不断提高,我们很快就会对智能的进步习以为常。就像你提到的陶哲轩那样的杰出专家,他们可能会在几周内就把自己能做的不可思议之事视为理所当然,然后专注于那些还做不到的事情。

人类本身就存在局限性,就拿我来举例,有些人听我说话可能会觉得我口齿不清,有些口吃。所以,即便是人类,在不同领域的能力也参差不齐,在数学和物理等领域之外也是如此。我想知道,我们是否更需要一个像“第37步”那样的标志性事件?不是通过一万个任务的轰炸式测试来证明它没有缺陷,而是通过一两个惊世之举来展现它的卓越。

哈萨比斯: 我认为两者都需要。我们既需要地毯式的覆盖性测试来确保其能力的一致性,也需要像“第37步”那样像灯塔一样的时刻,那就是我一直寻找的。例如像爱因斯坦那样,提出关于物理学的新猜想或新假设。

我们甚至可以进行非常严格的回溯测试,把知识库的截止日期设定在1900年,然后把1900年之前的所有已知内容都提供给系统,看看它是否能够像爱因斯坦那样提出狭义相对论和广义相对论。这将是一个有趣的测试。又或者看看它是否能发明出一个新游戏——不是像“第37步”那样的新策略,而是像围棋一样深邃、美观、优雅的新游戏。这些就是我会留意的事情。

一个能够完成多项任务的系统,而非局限于单一领域,才能证明其通用性,这是我用来判断系统是否达到AGI水平的标志。在此之后为了完善评估,我们还需要进行一致性检查,确保系统没有任何漏洞。

莱克斯:比如一个全新的猜想或科学发现,那感觉一定很酷。

哈萨比斯: 那将是惊人的时刻。它不仅是在帮助我们,而且真正提出了全新的东西。

莱克斯: 而你将亲眼见证——也许在正式宣布前的两三个月里,你就坐在那里,克制自己不去发个推文。

哈萨比斯:哈哈哈确实如此,这太了不起了,你知道的,提出一些新的物理学思想,然后我们会与该领域的世界顶尖专家一同核实、验证,并理解它的工作原理。我想AGI自己也会解释它的思想,那将是一个令人惊叹的时刻。

莱克斯: 你是否担心,即便是像你这样的顶尖专家,也可能会错过它?

哈萨比斯:这很复杂。我认为对于最优秀的人类科学家来说,它不会完全神秘莫测。打个比方,例如在国际象棋中,如果我要和加里·卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)或马格努斯·卡尔森(Magnus Carlsen)交谈并和他们下一盘棋,他们走出了一步妙棋,我可能想不出这步棋。但他们事后可以解释为什么这步棋是合理的——如果他们善于解释——我们也能在一定程度上更好地理解它,虽然达不到他们的水平。这实际上也是智力的一部分,即能够用简单的方式解释清楚你在想什么。我认为这对最优秀的科学家们来说是非常有可能的。

莱克斯:但我想知道,在围棋中是否出现过这种情况:AlphaGo走出的一步棋,最初被马格努斯和加里认为是臭棋?

哈萨比斯:这是有可能的,但之后他们会凭直觉弄清楚为什么这个方法行得通。游戏的美妙之处在于,它就像一种科学测试,你赢了还是输了?结果会告诉你。这步棋、这个策略最终是否有效,然后你可以回过头去分析它,甚至让自己更深入地解释它、探索它。这就是国际象棋复盘分析之类的工作原理。也许我的大脑就是这样工作的,因为我从四岁起就一直这样了,这种方式有点像是艰苦的训练。

莱克斯:即便现在,当AI为我生成代码时,我也会面临一种微妙而迷人的纠结。在这个过程中,我可能首先会发现生成的代码在某些细节上是错误的,但随后我总会反问自己:会不会是我弄错了?这里面可能有更深刻的见解。

随着系统越来越智能,我们将更加频繁地面对这个问题:它刚刚是什么意思?这究竟是一个bug,还是一个特性?

哈萨比斯:是的,而且它们将会相当复杂。你可以想象,AI系统在生成代码或者其他内容,而人类程序员在借助另一套AI工具检查。这将会是一种有趣的协作方式,用一套生成式的AI,配合一套与之不同的监督式AI工具。

莱克斯:我们再来谈谈AGI系统,比如Alpha Evolve在编程方面有可能实现类似递归式自我改进的功能,这超酷的。你能想象一下未来的AGI系统——或许不是第一代,而是迭代了几个版本之后——会是什么样子吗?它会是一个结构简单的自改进程序吗?

哈萨比斯:理论上这是有可能的,但我不确定这是否可取,因为它可能导向“硬起飞”的场景。像AlphaEvolve这样的现有系统还在不断发展,你知道,它们仍然需要人工参与决策,是人机合作的混合系统。当然,我们完全可以想象最终实现一个端到端的全自动化流程,我不认为那是不可能的。但就目前而言,我认为这些系统在提出代码架构方面还不够完善,这与提出新的推测性假设这一想法有一定关联:如果你能给它们非常具体的提示,说清楚你想要什么,它们会表现得很出色;但如果你给出的是一个非常模糊的高层次指令,目前是行不通的。

这就像你给AI一个提示:“发明一款和围棋一样优秀的游戏”。这个提示是相当不明确的,现有的系统不知道该如何处理这个问题,也不知道要如何将其简化为可处理的问题。同理,“让自己变得更好”这样的指令也太过自由了。但我们也可以看到,像AlphaEvolve这类系统,当你把目标细化到你想要的非常具体的事情上,比如“加速矩阵乘法”,它就非常擅长进行逐步优化。

但目前来看,这些更像是渐进式的改进,属于小步迭代,而如果你想要在理解上实现质的飞跃,你就需要一个更大的进步。

莱克斯:但这或许也是一种避免“硬起飞”的方式。AI的进化可能就是一系列像优化矩阵乘法那样的渐进式改良,需要花上好几天时间思考如何逐步改进某件事,并且它确实能递归地解决问题。随着你不断改进,改进的速度会逐渐放缓。所以AGI的发展路径可能就不会是那种爆炸性的飞跃,而是随着时间逐步改进。

哈萨比斯:如果仅仅是渐进式的进步,从长远来看确实是这样。问题在于,它是否能够像Transformer架构那样实现新的飞跃?在2017年的时候,我们和Google Brain团队带来了颠覆性的创新,但目前还不清楚像AlphaEvolve这样的系统能否实现如此巨大的跨越。可以肯定的是,我们已经拥有能够进行渐进式爬坡的系统,但这就引发出了一个更大的问题,即从这里开始,仅靠这种方式就已经足够了吗?还是说我们实际上还需要一两个重大的突破。

莱克斯:渐进式爬坡的系统也能实现重大突破吗?就像一系列的S曲线,有平缓的爬升,但也时不时地出现质的飞跃。

哈萨比斯:我认为目前还没有任何系统能明确展示出这种实现重大飞跃的能力,我们有很多系统正处在S曲线的爬坡阶段。

莱克斯:那些重大的飞跃就是“第37步”。

发明新事物比快速跟进已有想法更难

莱克斯:你认为规模定律(scaling law)在预训练、微调、推理等各个环节中依然奏效吗?或者说,你是否预计AI的进步会遭遇瓶颈?

哈萨比斯:我们觉得仅仅在规模化方面就有很大的提升空间,实际上所有步骤,包括预训练、微调和推理,这几个环节是相互关联的,大约有3种规模化在同时进行。关键在于我们的创新能力,你知道的,我们为拥有业内最广泛、最深厚的研究团队而自豪,这里汇聚了像诺姆·沙泽尔(Transformer发明者)和戴夫·西尔弗(AlphaGo项目负责人)这样的顶尖研究者。也正是这样的研究基础给了我们自信,如果未来需要像AlphaGo或Transformer那样的全新突破,我相信我们最有能力去实现它。

我个人很享受迎接挑战,当情况变得更艰难的时候,重心就会从纯粹的工程问题转向真正的科学研究,或者研究与工程的深度结合,而这正是我们的强项所在。发明新事物比快速跟进已有想法更难。

目前我们尚不清楚是否需要新的事物,或者将现有能力规模化就已经足够了——这两者的可能性各占一半。所以我们采用实证的方法,双管齐下,尽可能推动这两方面的发展:投入一半的资源用于探索全新的大胆设想,另一半资源用于将现有能力规模化到极致。可以看到,Gemini的每个新版本都取得了惊人的进展。

莱克斯:这很有趣,你提到了“深厚的研究基础”。如果AGI的进展不仅仅是扩展计算能力这类工程问题,而是更多地偏向于科学层面的突破,你也对DeepMind充满信心,认为谷歌也会在这个领域大显身手么?

哈萨比斯:回顾过去十到十五年,现代AI的基础性突破中,大约八九成都源自最初的Google Brain、Google Research和DeepMind。我当然希望我们能延续这一辉煌。

莱克斯:那么,在数据方面,你是否担心会耗尽高质量的数据?尤其是高质量的人工标注数据。

哈萨比斯:我不太担心这个问题,一方面是,我认为现有数据已经足以让系统变得相当出色;另一方面,这就又回到了模拟的问题上,如果你有足够的数据来构建一个好的模拟器,你就能生成更多符合真实世界分布的合成数据。要做到这一点,需要足够的真实世界数据作为基础,才能创建出那种数据生成器。我认为我们目前正处在这一阶段。

莱克斯:你们在科学和生物学领域取得了许多惊人的进展,而使用的数据量似乎并不算庞大——虽然数据量依然很大,但看起来是足够的。

算力规模的扩展构建 API 有多重要?这不仅是一个工程问题,因为其中还涉及供应链和能源。我知道你非常关注能源问题,比如可控核聚变,你认为我们会持续扩大算力规模吗?

哈萨比斯:我认为是会的。有以下这么几个原因:在算力方面,训练大模型所需的庞大算力通常需要协同定位,数据中间的带宽限制也会对其产生影响;更重要的是,随着AI系统被集成到产品中并推广给全球数十亿用户,推理所需的算力正在急剧增长;此外,过去的一年里还出现了“思维链”这样的新范式,即模型在测试时的推理时间越长,它们就越智能。

所有这些都要求海量的算力,而且我不认为这种需求会放缓。随着AI系统的不断完善,它们将变得更加实用,对它们的需求也会越来越大。从长远来看,训练所需的算力可能只占总算力需求的一部分,甚至在未来会是很小的一部分。

莱克斯:是的,这几乎成了一个梗,就像Veo3的成功和令人惊叹的方面。人们会开玩笑说:它越成功,服务器的压力就越大。

哈萨比斯:没错,就是这样。我们甚至做过一个“服务器上煎鸡蛋”的视频。这是一个真实存在的挑战,我们必须想办法做到这一点。我们进行了很多有趣的硬件创新,比如我们自有的TPU(张量处理器)产品线,还有我们正在研发的推理专用的芯片,以及研究如何提高它们的效率。

我们也对构建AI系统来提高能源使用效率,例如,我们已经开展了数据中心的节能工作,比如使冷却系统高效运行和优化电网,最终还能助力等离子体约束、核聚变反应堆等领域。我们已经与Commonwealth Fusion Systems公司在这方面进行了深入合作,人们可以想象反应堆设计。

我认为材料设计是最令人兴奋的一个方面,新型太阳能材料、太阳能电池板、室温超导体……这些一直是我梦想中的突破清单之一,还有理想的电池。在这些领域上的任何一项突破,都能够对气候和能源使用产生绝对的革命性影响。而我们可能已经很接近了,在未来五年内,我们将拥有能够切实帮助解决这些问题的AI系统。

莱克斯:如果让你来打赌的话,在20、30、40年后,世界主要的能源来源会是什么呢?你觉得会是核聚变吗?

哈萨比斯:没我最看好的两个方向是核聚变和太阳能。太阳能,你知道的,其实就是天上的核聚变反应堆。我认为真正的瓶颈在于储能(电池)和输电技术。除了效率越来越高的太阳能材料,也许最终能够在太空中实现类似“戴森球”的构想。

我认为可控核聚变是绝对可行的,只要我们设计出正确的反应堆,并能足够快地控制等离子体。而且我认为这两件事最终都会得到解决。到那时,我们将拥有两种主要的、可再生的、清洁的、近乎免费的能源。

莱克斯:生活在这个时代真是太棒了。如果一百年后,我们已经超越了卡尔达肖夫等级I型文明(注:这类文明已经掌握了对行星的能源进行全面掌控和利用的能力),您会感到惊讶吗?

哈萨比斯:如果是100年后,我不会太惊讶。我的意思是,如果我们以可控核聚变或者高效太阳能解决了能源问题,届时能源完全免费、可再生且清洁,那么其它的一大堆问题也会迎刃而解。例如用水问题将不复存在,因为海水淡化技术的成本将会变得极低——我们现在是有这项技术的,但它实在太贵了,只有像新加坡、以色列这样相当富裕的国家才真正地在使用这项技术,但如果它很便宜——任何有海岸线的国家都负担得起。而且我们还会拥有无限的火箭燃料,可以利用能量把海水分离成氢气和氧气,这就是火箭燃料。加上埃隆马斯克那不可思议的自着陆火箭,太空旅行将变得像搭乘公交一样便捷。

这将为我们开辟难以置信的新资源和新领域,我认为小行星采矿将会成为现实,人类也将最大限度地向星际拓荒。这也是我的梦想所在,就像卡尔·萨根(Carl Sagan)的构想:为宇宙带来意识,唤醒沉睡的宇宙。我相信,只要我们正确地发展AI并借助它解决这些关键问题,人类文明终将实现这一愿景。

莱克斯:我很好奇,如果你是一个太空游客,从远处看地球会是什么样子。解决了能源问题后,地球周围可能会穿梭着来往的太空火箭,就像伦敦的交通一样繁忙,太空中可能也会有巨大的太阳能收集装置,地球表面会显得更具科技感。同时,你也可以利用这股强大的能源力量来保护地球的自然环境,比如保护热带雨林。

哈萨比斯:在人类历史上,我们将首次摆脱资源限制。我认为这可能是人类的一个了不起的新时代,一个不再是零和博弈的时代,不再是我拥有这片土地你就不能拥有的局面。关于保护自然与人类生存的矛盾,比如“老虎拥有了森林,当地村民该如何生存”,这类问题也将随之解决。

当然,这并不能解决所有问题,人性的其他弱点依然存在,但这至少会消除一个我认为是冲突根源的主要因素,即资源的稀缺,包括土地、更多材料和能源。我们或许会进入到一种所谓的激进富足时代,在这个时代,资源充裕到足以让每个人都能够分享,但随之而来的重要问题就是如何确保这种富足能够被公平地分配,让社会中的每个人都能够受益。

你必须为一年后的技术能力而设计

莱克斯:关于人性,就像电影《波拉特》里的邻居那样:“我跟你好,才跟你找茬”。我们似乎天生就倾向于制造冲突。这也解释了为什么游戏自古以来就扮演着替代真实战争的角色,或许我们可以设计出越来越精巧的电子游戏,来满足我们对冲突的本能需求,从而避免在现实世界中爆发热战。我们有能力制造足以毁灭整个人类文明的武器,再用那种老办法和邻居找茬显然不是个好主意了。玩一盘国际象棋或踢一场足球会更好。

哈萨比斯:我认为现代体育之所以如此重要,原因就在于此。我喜欢看足球比赛,以前也经常玩,它既原始又带有部落色彩。我认为它确实将很多这样的活力引导到了一个健康、有趣且非破坏性的建设性方向,归属于某个群体。

回到游戏这个话题,我觉得像国际象棋这类游戏最初就非常适合孩子们玩,这也是它们如此出色的原因。它们是很棒的世界微观模拟,是现实世界中某些情况的简化版本。无论是扑克、围棋还是国际象棋,都模拟了现实世界的不同方面,甚至是外交博弈,这些游戏也允许你对它们进行练习。

想想看,在人生中你有多少次机会去实践一个重大决策?选择工作、报考大学……可能会有大概十几项关键决策要做,而且必须一次做对。而游戏是一种安全的、可重复的环境,可以让我们在其中提高自己的决策能力,并且它还有一个额外的好处,即把我们的精力引导到更具有创造性和建设性的追求上。

莱克斯:练习失败和成功也同样重要,这正是我热爱游戏和巴西柔术这类运动的原因。在柔术中,你可以在一个安全的环境里一次次地被痛扁,它时刻提醒着你,让你铭记规则、物理定律以及世界的运行方式。有时候你会赢,有时候你输,但这并不妨碍你和其他人成为朋友。体验失败的感觉对我们至关重要,它是生活的基本组成部分。

哈萨比斯: 而且我认为在武术或象棋这类活动中,核心在于自我提升与自我认知,目标并不是战胜对手,而是最大化自身潜能。如果你以健康的方式去做,你就会学会以某种方式利用胜利和失败。别被胜利冲昏头脑,以为自己就是世界上最厉害的;挫折和失败能让你保持谦逊,时刻明白学无止境。人外有人山外有山,我想这就是武术的精髓所在,这也是我接受国际象棋训练的方式。这个过程可能非常艰苦,但至关重要。

当然,人人都想赢,但更要学会如何积极地面对挫折,以及如何将失败时的感受转化为下次改进的动力,心想“我要改进这个地方”,“我要在这方面做得更好”。

莱克斯:进步本就是幸福和意义的源泉,这与输赢无关。

哈萨比斯: 是的,“精通”,就是那种不断精进的感觉。没有什么比“哇哦,以前我做不到的事情,现在我能做到了”更令人满足的了。而游戏、体育和脑力运动之所以美妙,正是因为它们提供了一种可衡量进步的方式。

莱克斯:看着技能树上的数字不断增长也是我热爱角色扮演游戏的原因之一,这对我来说是实实在在的意义之源。

哈萨比斯: 我们确实对这种数字不断上升的情况相当上瘾,也许这就是我们制作这类游戏的原因。因为显然这是我们自己在攀登系统高峰的领域,是吧?

莱克斯:如果我们没有任何机制,那可就太遗憾了。

哈萨比斯: 比如武术领域有各种颜色的腰带,我们其实在各行各业都这样做,我们有这么个东西。

莱克斯:拥有这种机制对我们人类而言,是意义的深层来源,我不想轻视它。

说起商业和领导力,谷歌在过去一年所取得的成就,堪称最不可思议的商业故事之一。我认为可以公平地说,一年前谷歌在大语言模型(LLM)产品方面因Gemini 1.5而处于劣势,而现在凭借Gemini 2.5则处于领先地位。你接过了指挥棒,领导了这项工作,从所谓的“失败”到“成功”,在一年的时间跨度里,需要付出什么?

哈萨比斯: 首先,我们拥有一支绝对令人惊叹的团队,由科里(Koray)、杰夫·迪恩(Jeff Dean)、奥利奥(Oriol)以及Gemini的整个杰出团队领导,他们绝对是世界一流的。没有优秀的人才将一事无成,除此之外我们还有海量的算力资源。

但更重要的是我们的企业文化,谷歌将不同的团队汇聚在一起,包括世界级的Google Brain团队和原DeepMind团队,把最优秀的人才和最好的想法汇集起来,共同打造我们所能构建的最强系统。这个过程很艰难,但我们都富有竞争精神,并且热爱研究,所以做这些事情本身就充满乐趣。看看我们的发展轨迹,虽然我们不会将其视为理所当然,但姑且来讲我们对目前的进展速度非常满意。

回顾一下我们从两年前到一年前再到现在的发展历程,我认为我们所谓的持续进步,以及持续推进这些进步的成果,是非常成功的。你知道,整个AI领域的竞争激烈得令人难以置信,世界上一些最伟大的企业家、领导者和公司都投身其中,因为每个人都意识到了AI的重要性。看到这些进步,我们感到非常高兴。

莱克斯:谷歌是一家巨型公司,大公司难免会滋生官僚主义、层层审批和无休止的会议。从领导者的角度来看,要突破这些障碍,实现你所说的“持续发布”,会面临哪些挑战?过去一年,Gemini相关的发布频率高得惊人。

哈萨比斯:是的没错,这就是“持续发布”的体现。我觉得任何大公司发展到最后,都会出现很多管理层级之类的东西,这在某种程度上是大公司运作的本质。但我仍然以创业公司的精神来运营,过去在DeepMind是这样,到现在即使规模庞大,我们依然保持着初创公司的姿态,以果断的决策和从优秀小型组织中汲取的活力行事。

我们试图做到两全其美,一方面拥有令人难以置信的数十亿用户界面,另一方面拥有可靠的产品,我们可以用我们的AI和研究为其赋能,这太了不起了。世界上很少有地方能做到一边开展令人惊叹的世界级研究,另一边第二天就能将其应用并改善数十亿人的生活,这是一个相当惊人的组合。我们一直在不断地与官僚主义作斗争并削减其影响,让研究文化和持续发布的文化蓬勃发展。我认为我们已经取得了相当不错的平衡,我认为我们已经在责任感和灵活性之间取得了很好的平衡,毕竟作为一家拥有海量产品和服务的大公司,责任感是必须的。

莱克斯:你提到拥有数十亿用户的平台,让我想起一件趣事。我曾与大英博物馆的杰出学者欧文·芬克尔(Irving Finkel)交流过,他是楔形文字的世界级专家,那是一种刻在泥板上的古老文字。他对ChatGPT或Gemini一无所知,甚至不了解AI,但他第一次接触AI,是通过谷歌产品的某个AI模式。他问:“这就是你们所说的AI模式吗?”这提醒了我们,世界上仍有一大部分人对AI事物并不了解。

哈萨比斯:这很有趣。如果你整天泡在X上,你会觉得全世界都在谈论AI,至少我的信息流是这样。在硅谷和某些圈子里每个人都在思考AI,现实却是,许多普通人甚至还未曾接触过它。

莱克斯:这是一种巨大的责任,他们在印度农村或世界任何一个角落与AI的第一次亲密接触,都将产生深远的影响。

哈萨比斯:没错,遍布世界各地。我们希望这种体验尽可能美好。在许多情况下,AI只是在幕后提供支持,让地图或搜索等功能运行得更好。对大多数人来说,理想情况下这种融合应该是无缝的。它只是一项新技术,能帮助他们提高生产力,为他们提供便利。

莱克斯:Gemini产品和工程团队的许多人都对您评价极高,我几乎都没料到,因为我多少把你们看作是深入钻研的科学家,关心那些重大的科研问题,但他们也说你是个很棒的产品人,知道如何创造出很多人会使用并乐于使用的东西。那么你能不能讲讲,要打造一款大众喜爱AI的产品,需要具备哪些条件呢?

哈萨比斯:这又得追溯到我做游戏设计的日子,那时我为数百万玩家设计游戏,人们常常忘记我在产品方面有使用前沿技术的经验,那就是90年代游戏的样子。实际上我很喜欢将前沿研究与产品应用相结合,从而推动全新体验的这种方式。我觉得这其实是同一种技能,也就是凭直觉想象使用它会是什么感觉,以及拥有良好的品味*。

回到之前的话题,我认为对科学有益的特质,对产品设计同样有效。我拥有非常多学科的背景,所以我并不认为艺术与科学、产品与研究之间有明确的界限,对我而言,它们是一个连续的统一体。我喜欢做前沿的产品,拥有前沿技术的那些——如果它们只是普通产品,我不会对它们感到兴奋。它们需要真正的发明和创造力。

莱克斯:在与Gemini互动的过程中,你学到了哪些具体的经验?比方说界面布局、延迟与性能的权衡、如何向用户呈现等待状态,或是推理能力的展示方式等,因为你说了那是非常前沿的技术,我们仍在探索如何以最佳方式呈现它。

哈萨比斯:能学到的东西太多了,这个领域发展得太快,我们一直在评估这些。但我们现在的目标是不断简化。无论是界面还是交互,你在模型之上构建的一切,都应该尽量不妨碍模型的发展。模型本身就像一列飞速前行的火车,其迭代速度快得令人难以置信。就像是我们之前谈到的持续进步,你看Gemini2.5版本和1.5版本相比,那可是一个巨大的飞跃。模型的能力正在变得越来越强,我们期待未来的版本也能如此。

在如今这个AI优先的时代,产品设计的有趣之处在于,你必须为一年后的技术能力而设计,而非为眼下的技术水平而设计。 你需要是一个技术能力很强的产品人,要有很好的直觉和感觉,感知到“我梦想的事情今天还做不到,但研究进展能否按照计划,在六个月或者一年以内的时间内基本实现。”你需要在一定程度上预判快速变化的技术走向,同时也要关注那些不断涌现、在此前不曾认识的新能力,这些能力或许可以推动类似的研究。比如,现在我们有了视频生成技术,我们要拿那个怎么办?

多模态能力带来了一个有趣的问题,那就是它真的会采用我们现在这样的用户界面吗?一旦考虑到多模态的系统,我们今天使用的文本框聊天就显得极其不成熟。难道我们的交互方式不应该更像电影《少数派报告》(Minority Report)中那样,是一种协作式的、身临其境的体验吗?我相信,几年后我们再回头看今天的界面、产品和系统,会觉得它们相当陈旧。无论是产品还是研究层面,都还有巨大的创新空间。

莱克斯:我们私下也聊过输入框的问题。悬而未决的问题是:我们何时、并在多大程度上,会从打字转向语音,让语音成为与我们周围机器交互的主要方式?

哈萨比斯:打字是一种带宽非常低的交流方式,哪怕你是个打字速度很快的人。我认为我们将不得不开始使用其他设备,无论是智能眼镜、音频耳塞,最终可能还会有某种神经设备,在这些设备中,我们也许可以将输入和输出带宽提高到目前的100倍。

莱克斯:我认为界面设计是一门未被充分重视的艺术。没有好的界面就无法释放一个系统的全部智能,界面实际上是释放其强大功能的途径。 如何实现这一点是个非常有趣的问题,你可能会想,避开它并不是真正的艺术形式。

哈萨比斯:我猜这就是史蒂夫·乔布斯一直挂在嘴边的那种事,他们想要的就是简单、美丽和优雅,对吧?但我们不是那样的。在我看来,目前还没有人做到我希望我们能够达到的目标。这又回到了围棋,作为一种极致优雅和美丽的游戏,我们能创造出像围棋一样优美的界面吗?

实际上,我认为我们即将进入一个AI生成界面的时代,这些界面可能会根据你的需求进行个性化定制。它会契合你的审美、感觉和思维方式。而AI会根据任务生成相应内容,这可能就是我们最终会走向的方向。

莱克斯:是的,有些高级用户就希望屏幕上显示所有参数,比如我就喜欢基于键盘的导航和快捷键。而另一些人则偏爱极简主义,希望隐藏所有复杂性。我很高兴你身上也有史蒂夫·乔布斯模式,这太棒了,爱因斯坦模式(科研模式)和史蒂夫·乔布斯模式(产品模式)。

让我试着骗你回答一个问题:Gemini 3什么时候推出,它会在GTA 6(侠盗猎车手VI,一款广受关注的游戏)之前还是之后?世界正在等待这两者。Gemini从2.5升级到3.0,需要实现哪些突破?一个主版本号的迭代,究竟意味着什么?是性能的提升,还是一种截然不同的体验?

哈萨比斯:我们的版本号是这样运作的:收集相关内容、训练并完成一个新版本和全面的产品化,大约需要六个月时间。在此期间,许多新的有趣的研究迭代和想法不断涌现,我们把它们都收集起来。你可以想象过去六个月里在架构方面积累的有趣想法,我们会测试哪些可能对下一次迭代最有价值,然后将它们整合在一起。

然后我们就会启动一次全新的、大规模的“英雄训练”(hero training run)。当然,这个过程会受到监控,在预训练结束后,还有所有的后训练环节。这里面有许多不同的方法,也有不同的微调方式,所以这是一个完整的实验性阶段,可以带来巨大的收益。你看到的主版本号通常指的就是这个全新的基础预训练模型,而像中间的版本的小补充,不同尺寸、附加功能的版本,则通常是在同一个基础架构上,通过微调或后训练等方式实现的。

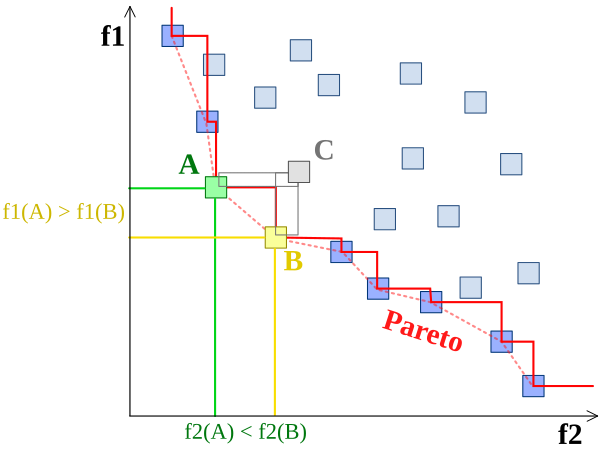

除此之外我们还有不同尺寸的产品,比如Pro和Flash模型,它们通常是通过从更大的模型中“蒸馏”而来。这意味着我们有一系列不同的选择,我们作为开发者,可以优先考虑性能、速度或成本。我们喜欢将其看作一条“帕累托前沿”(Pareto frontier)。Y轴是性能,X轴是成本或延迟。我们推出一系列模型,共同定义了这条前沿,无论是个人用户还是开发者,无论你想要在性能、速度和成本之间做何种权衡,都能在这条前沿上找到满足你需求的模型。

莱克斯:所以,每一次主版本的更迭的背后都是一次大规模的“英雄训练”,然后是极其复杂的产品化过程,以及在帕累托前沿上进行模型蒸馏,以获得不同尺寸的版本。而且在每一步中,你们可能还会发现一些很酷的“支线任务”,诞生一些意想不到的产品。但你也不想接太多的支线任务,否则最后会搞出一百万个版本的一百万个产品,让一切变得混乱不堪,但同时你又会很兴奋,因为这些想法太酷了。比如,看看Veo,它是如何融入整个体系的?

哈萨比斯:正是如此。然后你需要不断地将这些成果向上游汇聚,我们会把从产品端、后训练端,甚至更下游环节获得的洞察,重新融入到下一轮核心模型的训练中。通过这种方式,Gemini的主线模型会变得越来越通用,最终通向,你知道的,AGI。

莱克斯:每次只运行一个英雄,随后是几个“英雄训练”,有时候当你发布这些新版本——或者每次发布新版本时——基准测试对于展示模型的性能是有成效的还是适得其反的?

哈萨比斯:基准测试是必要的,但关键在于不能对它们过拟合(overfit),它们不应成为终极目标。比如LM Arena(曾经被称为LMSYS)已经自然地成为人们评测聊天机器人的主要方式之一,还有很多学术基准,用于测试数学、编码、通用语言、科学等能力。此外,我们还有自己关心的内部基准。

这本质上是一个多目标的优化问题,你不想让模型只在某一方面表现出色,对吧?我们正在努力构建全面出色的通用系统,尝试做出“无悔改进”(no-regret move)。例如,当你在编码方面取得进步时,不应该以牺牲其他领域的能力为代价。这就是困难的部分:当你试图提升某项能力时,如何避免损害其他能力。

你当然可以加入更多代码数据来提升编码能力,但这是否会让你的语言系统、翻译系统以及你所关心的其他方面变得更糟呢?所以你得持续监测这一系列规模越来越大的基准测试。当你把这些模型应用到产品中时,你也要关注直接使用情况、直接统计数据以及从终端用户那里获得的信号,无论他们是程序员还是使用聊天界面的普通用户。

莱克斯:是的,因为你最终想要衡量的是“实用性”,而这很难被量化成一个具体的数字。它更像是一个基于海量用户体验的、凭直觉得出的基准,很难确切知晓。但让我感到恐惧的是,可能会出现一个在基准测试上更“聪明”的模型,但出于某些直观的原因,它在实际使用中却并不好用。

刚才的描述表明AI必须在多个领域兼具智能与实用性:或许它能解决你前所未见的编程难题,让你欣喜若狂,但在诗歌或者别的什么方面却一塌糊涂,这确实让人感到压力,难以平衡。因为你无法完全信任基准测试,必须真正信赖最终用户的反馈。

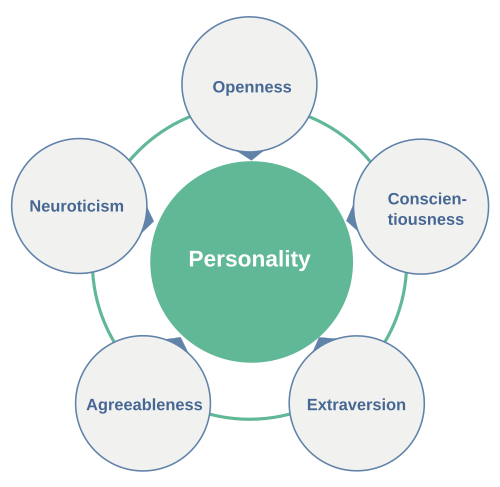

哈萨比斯:还有一些更深层次的因素需要考量,比如系统的个性风格应该是什么样的?是话痨还是简洁?是严肃还是幽默?不同的人有不同的风格偏好,这非常有趣。这几乎触及了心理学或人格研究的前沿——我攻读博士学位时就研究过这个,就像“五大人格”(five-factor personality)模型。我们究竟希望AI系统拥有怎样的性格?不同的人会喜欢不同的事物,这些都是产品领域前所未见的新课题,而我们必须迅速应对。

许多人将不得不重新学习或调整他们现有的技能

莱克斯:我认为这是一个超级迷人的领域,塑造事物的特性。它就像一面镜子,能够映照出我们自己的喜好。提示工程让你能够控制很多这些要素,但产品本身能否让用户更加方便地驾驭这些不同风格的体验,选择与之互动的不同角色?Google DeepMind在这方面获胜的概率有多大?

哈萨比斯:我不觉得这算是一种胜利。我的意思是,考虑到我们正在构建的东西是多么重要和意义重大,我认为获胜与否并不是合适的看待它的方式。尽管这曾是我惯有的思维模式,我努力不把它看作一场游戏或竞赛,因为我认为所有人——尤其是处于前沿的那些人——都有责任去管理这项令人难以置信的技术。它既可以用于创造非凡的善举,也存在一定的风险。为了人类的福祉,将其稳妥地引入世界,是我一直梦寐以求,也是我们一直努力去做的事情。

我希望,当AGI日益临近,合作的必要性变得不言而喻时,整个研究社区乃至国际社会都能够团结起来,去支持。

莱克斯:这个表述非常精彩。你说过你与其中一些实验室的负责人有交流,并且关系良好,但随着竞争的加剧,维持这类关系有多难呢?

哈萨比斯:目前还不错,如果我试图以善于协作而自豪,那我就是一个善于协作的人。科学研究本身就是一项协作事业,最终的成果都将造福全人类。比如,如果我们能攻克顽疾,找到革命性的疗法,那对全人类而言就是纯粹的增益。能源问题,以及所有我热衷于用AI解决的挑战都是如此,我只希望这项技术能够为世界所用,用在正确的方向上,它带来的生产力提升能够被所有人共享,惠及每一个人。

我努力和所有顶尖实验室的同行们打好关系,他们中的许多人都是非常有趣的角色,我和他们绝大多数人都能够友好相处。我觉得这是很有必要的事情,当未来的形势变得比现在更加严峻复杂,保持这些沟通渠道将非常重要,这有助于在必要时展开合作。尤其是在安全领域,我希望能够有更多的合作。

莱克斯:或许可以在一些低风险的领域展开合作,以此作为维系友谊和关系的纽带。比如,如果你和埃隆·马斯克合作开发一款电子游戏,整个互联网都会沸腾。我认为这有助于增进情谊,保持良好关系,而且你们都是真正的玩家,那一定非常有趣。

哈萨比斯:那太棒了。我们过去也讨论过这个事情,这很酷,并且我们可以去做。我同意你的看法,以一种能让我们专注于协作的方式开展一些副业会很不错,这对双方来说都是一种胜利,而且它能够在一定程度上锻炼协作能力。

莱克斯:我倾向于将科学探索视为人类的副业,我认为Google DeepMind一直在推动这一点。我希望能看到更多实验室投身于科学研究并展开合作,因为在重大科学问题上开展合作似乎更容易。

哈萨比斯:我同意。我很希望看到很多人,所有其他实验室都来谈论科学,但我认为我们是少数真正将AI大规模应用于科学的团队之一,这就是像Alpha Fold这样的项目对我来说如此重要的原因。我们的使命是展示AI如何能够以非常具体的方式被明确地用于造福人类。

此外,我们还从AlphaFold衍生出了像Isomorphic Labs这样的公司,在药物研发方面进展非常顺利,并且你可以想象构建额外的AlphaFold类型系统,拓展到化学领域,以帮助加速药物设计。我认为我们需要展示这些例子,社会也需要了解AI能在哪些方面带来巨大的益处。

莱克斯:我由衷地感谢你们严谨、有趣、谦逊地推动科学事业向前发展,感谢你们所做的一切。而且你们还在探讨P对NP问题,这太不可思议了。

如今似乎正在上演一场人才争夺战,其中或许不乏炒作的成分。你如何看待Meta用高薪招揽人才,以及这场愈演愈烈的人才战争?正如你所描述的,凭借充满活力的科学文化,很多人都认为DeepMind是从事前沿研究的理想之地。

哈萨比斯:Meta目前确实在采取某种策略。但从我的角度看,我认为那些真正相信AGI使命、了解其所能发挥的作用、明白由此产生的好与坏的实际后果,以及明白这一责任所包含内容的人,他们追求的是站在研究的最前沿,像我一样,希望能够影响AGI的发展轨迹,并安全地将这项技术带给全世界。而且,你知道,Meta目前并不在前沿之列,或许他们能够设法重回巅峰,从他们的处境来看,他们现在的做法是可以理解的,因为他们落后于人,需要采取行动。

不过,我认为有比金钱更重要的东西,虽然薪资也是很重要的,人们必须支付市场价格等所有这些费用,而且这些费用还在持续上涨。但作为专业人士,我能够预料,包括企业领导者在内的越来越多人,终于意识到我30多年来一直都知道的事情,即AGI或许是人类有史以来最重要的发明。

某种程度上来讲,他们现在的做法无可厚非,但我认为这背后有一个更大的图景。如今从事AI领域的人收入都非常可观,但我记得2010年刚开始创业的时候,有几年我甚至都没给自己发工资,因为当时的钱就这么多,我们一分钱都筹不到。而如今实习生的薪资都相当于我们首轮完整融资的金额了,这实在是很有趣。我过去常常不得不无偿工作,甚至要自己掏钱去做实习,而现在情况完全相反。但这就是新世界的常态。

我们一直在谈论后AGI时代会是什么样的,比如能源问题得到解决后,金钱在那种背景下又意味着什么?所以我想,未来会有更大的经济问题需要解决,比如经济的运作模式、公司的社会角色等。与这些宏大命题相比,今天关于薪资之类的问题只能算是个次要问题。

莱克斯:从实用主义的角度来看,让我们聚焦于具体的岗位,比如说程序员,当AI系统在编程方面表现得非常出色,并且还在不断进步,许多以此为生并热爱编程的人会担心他们因此失业,你觉得他们应该有多担心呢?他们又该如何调整自身,才能更好地适应新世界,并确保自己的生存发展呢?

哈萨比斯:有意思的是,编程能力的实现,又一次与我们多年前的想法相悖。我们认为的一些较难掌握的技能,由于各种原因,结果可能反而更容易被AI掌握。例如编码和数学领域可以生成海量的合成数据,并能轻易验证其正确性,这一特性使得为模型训练准备数据变得更加容易。

当然,程序员们也乐于利用AI来提升工作速度和效率。我认为在未来五到十年,那些拥抱这些技术的人,无论是在创意产业还是技术产业,都会与这些技术融为一体,我想他们将变得具有近乎超人般的生产力。顶尖程序员的效率可能会比现在高出十倍,他们将成为驾驭这些工具的大师。而这种转变意义重大,会让许多人受益。

编码门槛的降低能够让更多有创意的人将想法变成现实,但我认为顶级程序员在架构设计方面仍然会有巨大优势。回到架构设计应该是什么样子的问题上,关键在于如何以有用的方式引导这些代码辅助工具,并检查它们生成的代码是否优质。所以,在可预见的未来——也就是接下来的几年时间里,这个领域仍有很大的提升空间。

莱克斯:这里有几个有趣的要点。首先,人们必须不断地提升使用这些工具的能力,才能驾驭技术,而不是被淘汰——遗憾的是,竞争本就是在这个地球上生活的本质。其次,某些前沿编程领域的价值可能会飙升,另一些则会下降,例如前端的网页设计可能就更容易被AI系统自动化,而像游戏引擎设计、后端架构,又或者在高性能场景下的引导系统、高性能编程类的设计决策,则需要更多的人类智慧。这类设计决策依然极具价值。

然而,这种价值重心的转移会改变人类最需要发挥作用的领域,这可能就是人们会感到恐惧的原因。

哈萨比斯:我认为你说得对。在任何出现大量混乱和变革的时期,像我们经历过的互联网和移动互联网时代,更早之前还有工业革命——都发生了颠覆性的改变。我认为未来会出现一些我们今天甚至无法想象的新工作,就像互联网创造的新工作一样,然后那些具备驾驭这股浪潮所需技能的人将变得极其有价值。但这也意味着,许多人将不得不重新学习或调整他们现有的技能。

而这次更难应对的是,我认为我们将要面对的影响和速度,可能是工业革命的10倍左右。这意味着,过去100年才能完成的变革,现在10年内就会发生,而这将使社会管理变得空前困难。

有很多事情需要仔细考虑,我认为现在就应该开始讨论。我鼓励世界顶尖的经济学家和哲学家现在就开始思考社会将如何受到这一影响,以及我们应该做些什么的问题。包括像普遍基本保障(Universal Basic Income)之类的事情,将AI提高的生产力以公共服务等形式,分享和分配给社会。如果想要更多,你仍然可以去掌握一些极其罕见的技能等,让自己变得独特——但为所有人提供一个基本的生活保障是必不可少的。

莱克斯:我们如何设计一个能应对快速变化的时代的系统,以应对不同群体的诉求与痛苦?如何以一种既能解决痛点,又能体现不同人群的希望、痛苦和恐惧,同时又不会导致分裂的方式重新分配资源呢?

哈萨比斯:我认为我们需要新的治理机制,可能要对机构进行架构调整,以助力这一转型。政治哲学和政治学将是实现这一目标的关键。首先,最重要的事情是创造更多丰富的资源,即提高生产力、获取更多资源,也许最终能摆脱零和的局面。之后就是如何利用这些资源以及分配这些资源的问题,但如果第一步的生产力提升都无法实现,后续的资源分配将无从谈论。

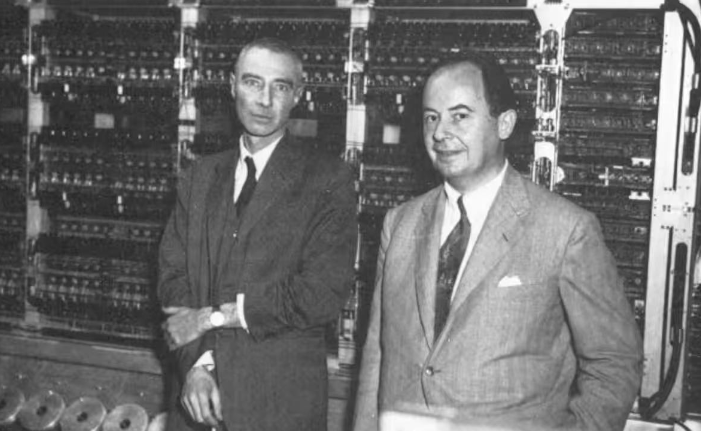

冯诺依曼会为我们今天的成就着迷

莱克斯:你向我提到了本哈明·拉巴图特(Benjamín Labatut)的书《狂人》(The MANIAC,中文译名为《理性的疯狂梦》)。有趣的是,这是一本关于你的书,虽然不清楚其中有多少是虚构多少是现实。不过我认为这本书的核心人物是约翰·冯·诺伊曼——这本书深刻而优美地探索了疯狂与天才的边界,以及科学发现这把双刃剑。

对于不了解的人来说,约翰·冯·诺伊曼是一位传奇。他为量子力学做出了贡献、参与了曼哈顿计划、被广泛认为是现代计算机和AI领域的先驱或开创者。很多人说他就是有史以来最聪明的人之一。更重要的是,他作为一个见证过核物理理论演变为原子弹的人,亲眼目睹了一个想法可以转化为改变世界的力量。他还预见到了计算领域的同样潜力。

再次强调,这本书之所以美丽而令人难以忘怀,是因为它将历史与未来连接了起来,从整体上审视整个历程:当AlphaZero和AlphaGo横空出世时,仿佛冯·诺伊曼当年的构想终于成为了现实。

我想问的是,如果你有机会能和约翰·冯·诺伊曼对话,你觉得他会说些什么?

哈萨比斯:那将是一次非常美妙的会面。他是个天才,我也很喜欢他在普林斯顿高等研究院度过大量时光的经历,那是一个非常适合思考的圣地。他是一位涉猎极广的博学家,参与发明了很多东西,其中就包括所有现代计算机所基于的冯·诺伊曼架构。而且他有着惊人的远见卓识。我想他会喜欢我们如今所处的状态。

我相信他会很喜欢AlphaGo,你知道的,约翰·冯·诺伊曼可是博弈论的忠实拥趸,而且我认为他预见到了很多学习机器将会发生的事情,这些系统是他所说的那种更接近于“培育”而非编程的系统。也许他不会对现在的进展那么惊讶,因为这正是他在20世纪50年代就已经预见到的未来。

莱克斯:他会给出什么建议呢?我相信那个时代有很多值得深思却未被充分讨论的教训。或许我们已经遗忘了那个时代的一些深刻智慧。

哈萨比斯:我确定是有的。我研究过那个时代,读过很多相关的史料和人物传记。我希望我们能从那个时代吸取教训,或许当时需要更多的对话和理解。但AI的不同之处在于它是一项通用技术,我们正在努力用它来治愈疾病、解决能源和资源短缺这些了不起的事情。这正是我们三十多年前踏上这段征程的初衷。

当然,也不是没有风险的,我猜冯·诺伊曼那时也预见了风险,据说他曾对他的妻子说“计算机对世界的影响将远超原子弹”。就像我们刚才说的,我认为这至少将是工业革命规模的10倍,他是对的。所以我想,他要是还在,一定会对我们今天的成就着迷。

莱克斯:正如《狂人》一书中所说,纯粹的理性不足以指引人类构建如此强大的技术,我们还需要别的东西——或许是能触及人类精神深处的,某种精神层面的东西,那是冰冷的理性无法抵达的领域。

哈萨比斯:我同意。我认为我们确实需要引入一种超越理性的维度,或许可以称之为精神关怀或者人文关怀,不一定是宗教,而是关乎于灵魂、关乎是什么让我们成为人类,以及我们内心深处的那一点灵性。这也许与我们的意识有关。

我认为这必须成为我们努力的核心,即使我一直将技术视为一种推动力,认为那些工具推动我们蓬勃发展并更多地了解世界——在这一点上我认同理查德·费曼(Richard Feynman),他过去总说科学和艺术是相伴相生的。你可以从两个方面去理解一朵花:一是欣赏这朵花直观的美丽,二是研究它是如何进化出如此绚烂的色彩的。而我一直认为,理解其内在的原理只会让这份美丽更加动人。

文艺复兴时期的那些伟大发现者们,比如达芬奇,我认为他并不觉得科学、艺术乃至宗教之间有什么区别。万物都有灵,皆受到世界的启发,而这就是我一直秉持的理念。斯宾诺莎是我最喜欢的哲学家之一,我认为他把所有这些都结合得很好,他理解宗教的方式,以及他试图理解宇宙并明白我们在其中位置的想法。我觉得这是相当美好的。

对我来说,科学技术和作为人类的意义,这些事物都是相互关联的——当我们沉浸在技术之中时,记住这点尤其重要。我认为我们这个领域里很多研究人员的视野有点太狭窄了,只懂技术,这也是为什么我会希望整个社会都来讨论这个问题。我非常支持即将举行的人工智能峰会,以及各国为理解AI所做的努力,我认为聊天机器人和AI产品时代的一大益处,就是让普通人能够与最前沿的人工智能互动,去亲自体验它。

莱克斯:它们迫使技术专家跳出技术圈,去进行一场关乎全人类的对话,就像你说的,这是一种两用技术。通过让AI与人类对话,我们实际上是把全人类都拉进了这一场关于AI的讨论中,因为最终AI会被用于国家冲突等目的。我们越是让AI与人类互动,就越能将人性融入其中,从而引导它。

哈萨比斯:是的,这样社会就能够适应新技术,就像我们在历史上曾经适应每一项颠覆性的发明一样。

以谨慎乐观的态度推进AI的发展

莱克斯:我想问一个有些可笑的问题,你认为人类文明毁灭的概率是多少?

哈萨比斯:我没有一个具体的“末日概率”(p(doom))的数字,因为我觉得这会暗示一种实际上并不存在的精确程度。我不太清楚人们是怎么获得这个“末日概率”的,这有点荒谬,但我认为这个概率绝对不是0,甚至可能不容忽视。这本身就相当发人深省。

而我的看法是,情况充满了极大的不确定性,这些技术将能够做到什么,又将以多快的速度发展、在多大程度上可控……这些问题可能会比我们想象的更容易解决。但也可能存在一些真正棘手的问题,比我们今天猜测的还要难。我认为我们还不能确定这一点。

在这样一个充满大量不确定性且收益与风险同样巨大的情况下,一方面是星辰大海,我们可以解决疾病和能源的稀缺问题,实现人类的最大繁荣;另一方面则是末日的图景。鉴于未来的不确定性和重要性,在我看来,唯一理性、明智的做法是以谨慎乐观的态度推进AI的发展。

我们渴望进步,想要AI能够带来的所有惊人成果。实际上,如果没有即将到来的AI技术,考虑到我们面临的其他挑战,比如气候、疾病、老龄化、资源等问题,我真的会为人类感到担忧。

我相信AI可以带来惊人的有益变革,但另一方面,风险也确实存在,却无法被精确量化。最好的做法是运用科学方法开展更多研究,尝试更精准地界定并应对这些风险,我认为这就是我们正在做的事情。随着后AGI时代的日渐临近,我认为可能需要付出比现在多10倍的努力。

莱克斯: 什么会让你更担心呢?是人类对技术的滥用,还是AGI本身的失控?是担心人类作恶,还是担心AGI通过欺骗等机制,在我们不知情的情况下悄然进化?

哈萨比斯:我认为这两种风险处于不同的时间维度,但同等重要。首先是常见的、各种各样的不良用户利用新技术作恶的风险,尤其是当这项技术是通用技术的时候。这其中存在许多复杂因素,总体而言我非常支持开放科学和开源,我们所有科学项目,比如AlphaFold,都是秉承着为科学界谋福利的目的去做的。但是,如何在限制不良用户(包括个人用户和国家)访问这些强大系统的同时,让良好的用户最大限度地去利用这些系统呢?这是一个相当棘手的问题。针对恶意用例的问题,我还没听说过明确的解决方案。

另一个问题是,随着系统变得更加真实、更接近AGI且更加自主,我们如何确保设置好了护栏,让它们始终遵循我们的意图,并时刻处于我们的控制之下?

莱克斯:是的。也许我的想法有限,但我更担心那些不良用户。一方面是如何让破坏性技术不落入坏人手中,另一方面是,如何减少世界上坏人的数量?这也是一个有趣的人类问题。

哈萨比斯:是啊,这是一个难题。我们或许可以利用技术本身来建立对恶意用户的早期预警系统,无论是生物武器、核武器还是其他方面,只要AI本身是可靠的,在那些方面就能够发挥作用。这是一个环环相扣的问题,也正是这一点让它变得非常棘手。此外,这可能需要中国和美国就一些基本标准达成某种国际协议。

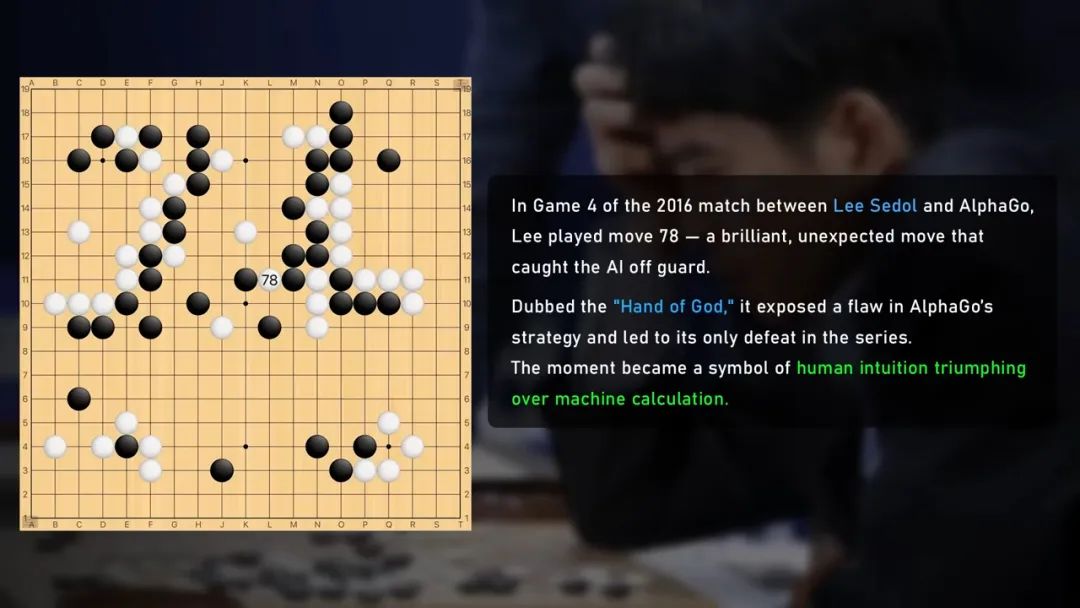

莱克斯:我必须再问你一下《狂人》这本书,里面提到了“神之一手”的时刻,李世石的第78手棋,那或许是人类凭借纯粹的人性天才般的举动,最后一次击败AlphaGo思维的时刻,破坏了它的大脑——抱歉我在这里把它拟人化了。这是一个激动人心的时刻,而且我认为在很多领域,这样的时刻会不断重现。

哈萨比斯:是的,那是一个非凡的时刻,我为李世石感到高兴。某种程度上,我觉得李世石和AlphaGo团队是在互相激励,我们收到了李世石卓越和高尚品质的启发,可能他也受到了AlphaGo所做之事的启发,进而创造出了这个令人难以置信的、激动人心的“神之一手”。你知道的,这一切都在那场对弈的纪录片中被很好地呈现了出来。

而且我认为,在可预见的未来,这种情况将在许多领域继续存在。人类会发挥他们的聪明才智,提出正确的问题,然后巧妙地利用这些工具来破解难题。

莱克斯:是的,随着AI的日益强大,我们可以反问自己:究竟是什么让人类如此特别?我们人类觉得自己无比特殊,这是否是一种偏见?我不知道这是否源自于我们的智力,或者别的什么超越理性、疯狂的梦想之外的东西。

哈萨比斯:这就是我小时候一直想象的,当我踏上这段旅程时,我对意识这类事物着迷。为了研究大脑如何运作,尤其是想象力和记忆,我攻读了神经科学博士学位,专注于海马体。

我一直认为最好的方法是构建一个AI,人们可以对其进行哲学思考、开展思想实验,甚至像在真实大脑上进行神经科学研究那样开展实验。然后将AI与人类心智进行比较,看看有哪些差异,会是揭示人类心智独特之处的最佳方式——如果人类心智的确有独特之处的话。

人类心智可能的确由独特之处,但要证明这一点会很难,我认为我们正在经历的这段旅程将帮助我们理解并明确这一点。而且我们这种碳基生物与硅基在处理信息时可能存在差异,而我喜欢的关于意识的最佳定义之一是,意识是我们处理信息时的感觉。这并不是一个非常准确的科学解释,但我觉得这是一种挺有趣的直觉性的描述。所以在我们正在进行的这段科学之旅中,我想它将有助于我们揭开那个谜团。

莱克斯:没错。“我无法创造的,我就无法理解”——这句话出自理查德·费曼。你也像维格纳(Eugene Paul Wigner)一样,在追求特定领域时关注到了普适性的梦想,这种梦想在数学领域之外也普遍存在。

聊一聊你正在推进的前沿领域吧,为了避免在最后引起争议,我们来谈谈罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)。你认为意识是一种计算吗?如果它像你所说的那样,是一种信息处理的感觉,那么它是否可以用经典计算机来建模呢?还是说它本质上是量子力学的?

哈萨比斯:彭罗斯是一位了不起的思想家,是现代最伟大的人物之一。我们对此有过很多讨论,当然,我们礼貌地持有不同意见。他曾和许多优秀的神经科学家合作,试图在大脑中寻找量子力学行为的机制,但至今没有找到任何有说服力的证据。所以我认为,大脑中发生的大部分是经典计算,这表明所有现象都可以通过经典计算机来建模或模拟。但我们仍需等待。

你知道,意识体验的终极奥秘,即哲学家们所争论的“感受质”(Qualia),对于不同的基质是独特的。如果我们开展像神经链接这样的工作,或者拥有与AI系统的神经接口——我认为我们最终可能会这样做,也许是为了跟上AI系统的发展。到那时,我们能亲身体验在硅基上进行计算是何种感觉,答案也许就不言而明了。

我曾与已故的丹尼尔·丹尼特(Daniel Clement Dennett II)就我们为何认为彼此有意识展开过一场辩论。这其中有两种原因:一种情况是你表现出和我一样的行为,从行为上看,如果我是有意识的存在,那么你也是。但第二种常被忽视的情况是,我们运行在相同的底层架构,也就是基质上。如果你表现出同样的行为,并且我们运行在相同的基质上,那么最简单的假设就是你正在感受和我相同的体验。

对于一个在硅基上运行的AI,即使它展现出了第一种情况的特性,我们也无法依赖第二种情况决定它是否存在意识。即使AI的行为看起来像是有意识的存在的行为,它甚至可能声称自己有感觉,但我们却无从知晓它实际的感受,而且它可能也无法了解我们的感受——至少在最初阶段是这样。

也许当我们实现超级智能并掌握了支撑它的技术时,或许我们就能弥补这一差距。

莱克斯:是的,这是对共情能力的终极考验,与一个完全不同的基质产生共情。或许我们通过脑机接口,就真能感同身受地体验成为一台计算机是什么感觉。

哈萨比斯:或者说,体会到信息在非碳基系统上被计算的感觉。

莱克斯:这非常令人兴奋。有些人用植物或其他生命形式来思考这个问题——那又是另一回事了——它们的基质或许相似,但在进化树上相距甚远,同样需要彻底的共情。

哈萨比斯:关于这个,我们对动物已经有过类似的研究。像虎鲸、海豚、狗和猴子这样的高等动物,即使它们在智商上可能没那么高,也肯定具有意识的某些方面,所以我们可以对此产生共情。也许有一天我们的某些系统也会如此,比如我们构建了一个名为Dolphin Gemma的版本,是用海豚和鲸鱼的声音训练的。也许我们在某天能开发出一款翻译器呢,这很酷。

人类无限的创造力与极强的适应性

莱克斯:是什么让你对人类的未来充满希望,是文明么?

哈萨比斯:给我希望的,首先是我们几乎无限的创造力,和我们当中最优秀、最杰出的人类头脑,那简直令人惊叹。而且你知道,结识和关注任何在自己领域处于顶尖水平的人,无论是体育、科学还是艺术领域,都是很棒的事情。对我而言,最美好的事情莫过于看到人们在自己的领域里如鱼得水、得心应手。我认为我们的潜力几乎是无限的,我们的大脑是通用的智能系统,我们能凭借它实现许多目标。

另一个因素是我们的适应性很强,我认为适应各种变化对人类来说不是问题。看看我们如今所处的世界,再想想实际上我们还带着狩猎采集时代的大脑。我们是如何适应现代世界的?我们乘坐飞机、录制播客、玩电脑游戏和进行虚拟模拟。考虑到我们的大脑本是为在冰原上猎杀野牛而进化的,如今却能做到这些,这简直不可思议。

而且我相信这只是我们进化的下一步。观察社会如何适应我们今天拥有的这些惊人的AI技术,还挺有意思的。打个比方,与聊天机器人交谈对我们来说已经变得习以为常了。

莱克斯:有可能我主持的这档播客在未来也会被AI彻底取代,我太容易被取代了,就等着你的AI了。

哈萨比斯:莱克斯,我不这么认为,AI达不到你的水平的。

莱克斯:谢谢你。这就是人类,我们总会彼此赞美。我非常感激我们人类拥有这种无限的好奇心、适应能力,还有同情心和爱的能力,所有那些深深植根于人性的美好品质。

这真是莫大的荣幸,哈萨比斯,你是这个世界上真正杰出的人物之一。非常感谢你所做的一切,也感谢你今天的分享。

(文:量子位)