投稿或寻求报道 | zhanghy@csdn.net

Lex Fridman 绝对是当今世界最炙手可热的英文播客频道了,本还沉浸在他最近和 DHH 的对话之中,没想到昨天又更了一期与谷歌 DeepMind 掌门人、新晋诺贝尔奖得主 Demis Hassabis 的两小时对话,二人展开了一场关于人工智能、现实模拟、物理学和电子游戏的深度对话。

这位被誉为当今世界最聪慧、最迷人的思想家之一,在人工智能领域取得了一系列里程碑式的成就,从 AlphaGo 到 AlphaFold,不断刷新着我们对智能的认知。他不仅是 AI 领域的先驱,也是一位骨灰级游戏玩家和对宇宙终极奥秘充满好奇的探索者。

在这场对话中,Hassabis 大胆预测,在未来五年内,我们有 50% 的可能性实现通用人工智能(AGI)。他从一个新颖的角度提出,自然界中所有能被演化出来的模式,原则上都可以被经典的学习算法高效地建模和发现,这为我们用AI模拟从蛋白质折叠到宇宙天体的万事万物提供了理论基石。

他畅谈了 AI 将如何彻底改变电子游戏的未来,创造出真正个性化、动态生成的开放世界,让每个玩家都能“共同创作”属于自己的故事。他甚至透露,如果条件允许,他自己的“退休计划”之一就是亲自操刀,利用 AI 创造一款终极游戏。

他将 AI 视为探索科学终极问题的最强工具,无论是模拟一个完整的细胞、探寻生命的起源,还是解答 P 与 NP 这样的世纪难题。在他看来,这一切的本质都是计算和信息处理,而构建 AGI,正是为了帮助人类科学家去回答这些关于现实本质的终极问题。

以下是这场对话的内容,由 CSDN 进行了精编整理。

· · ·

「自然界中可学习的模式」

Lex Fridman:在你的诺贝尔奖演讲中,你提出了一个非常有趣的猜想:“任何在自然界中能够生成或发现的模式,都可以被经典的机器学习算法有效地发现和建模。” 这可能包括哪些类型的模式或系统?生物学、化学、物理学,甚至是宇宙学、神经科学?我们具体在谈论什么?

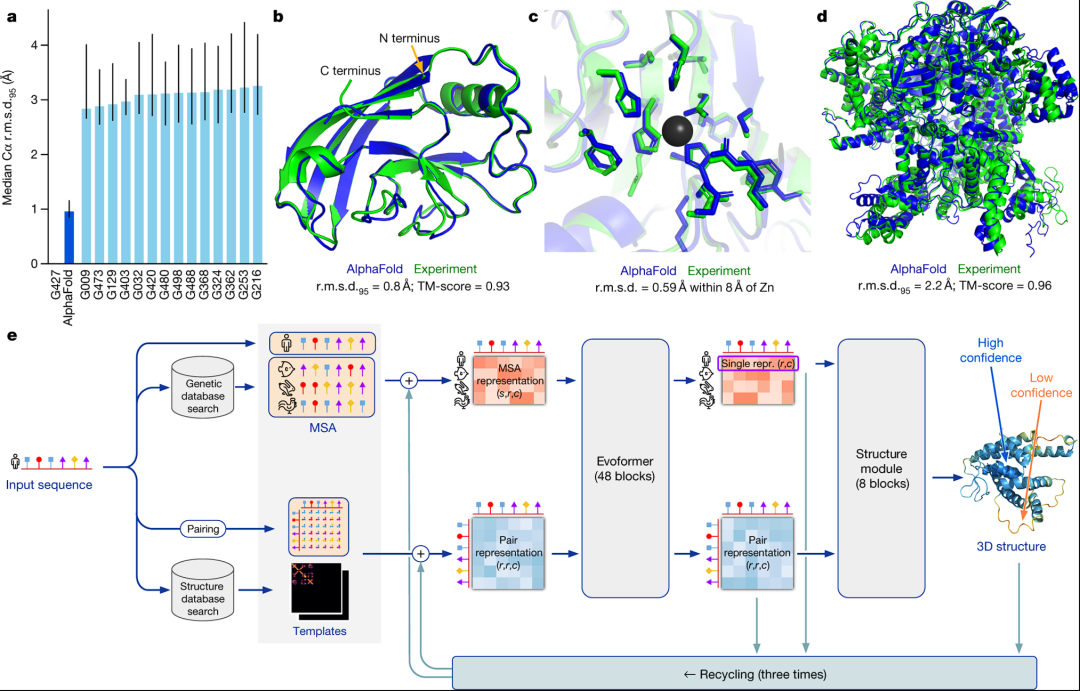

Demis Hassabis:诺贝尔奖演讲有一个传统,就是要有一点挑衅性,我想遵循这个传统。我当时谈到的是,如果你退一步看我们所做的所有工作,尤其是 Alpha 系列的那些项目,比如 AlphaGo,当然还有 AlphaFold,它们的本质其实是在为那些组合性极高、维度极大的空间建立模型。

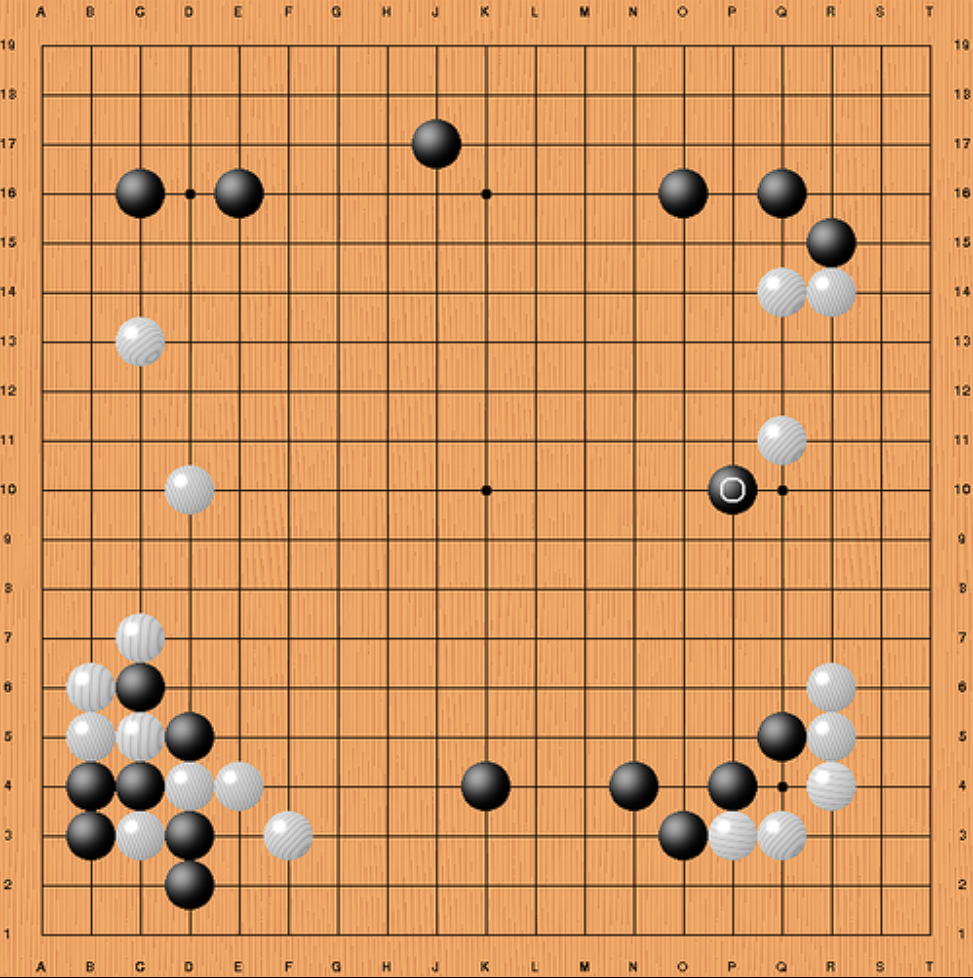

如果你试图用暴力破解的方式去寻找解决方案,比如在围棋中找到最佳落子,或者找到一个蛋白质的精确结构,然后你把所有可能性都列出来,那么宇宙诞生以来的时间都不够用。

所以你必须要做得更聪明。我们在两种情况下都建立了这些环境的模型,然后用一种聪明的方式来引导搜索,从而使问题变得可以处理。

就拿蛋白质折叠来说,它显然是一个自然系统,为什么这应该是可能的呢?物理学是如何做到这一点的?蛋白质在我们体内几毫秒内就能完成折叠,所以物理学以某种方式解决了这个问题,而我们现在也用计算的方式解决了它。我认为之所以可能,是因为自然界中的系统是有结构的,它们受到了进化过程的塑造。如果这是真的,那么你或许就可以学习到那个结构是什么。

Lex Fridman:我认为这个视角非常有趣。你暗示了一点——任何可以被演化出来的东西,都可以被有效地建模。你觉得这个说法有道理吗?

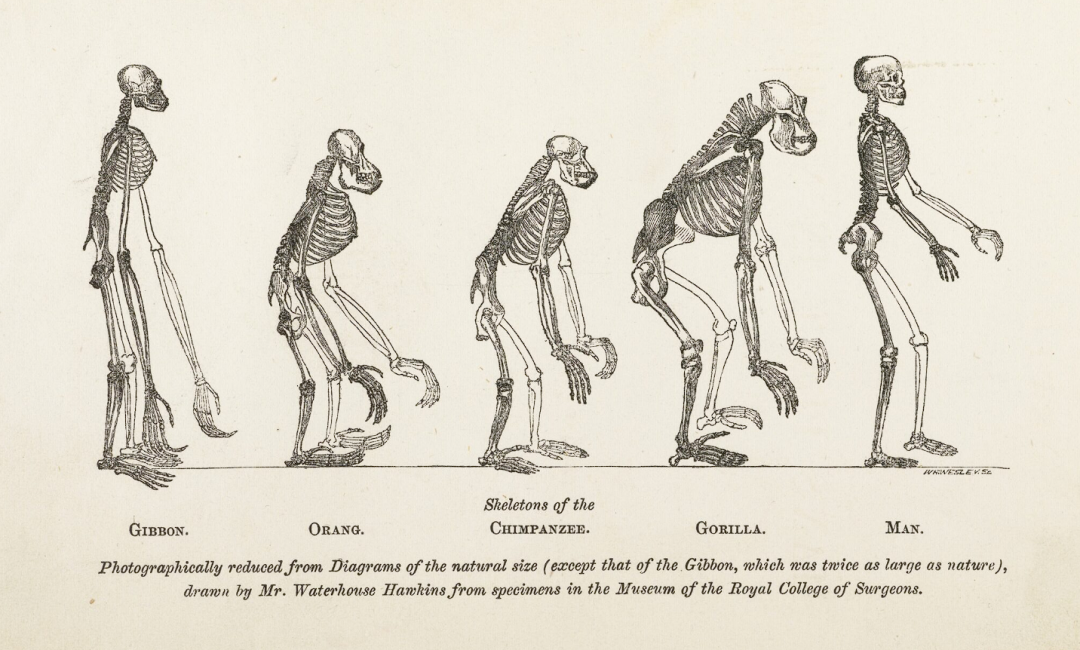

Demis Hassabis:是的。我有时称之为“最稳定者生存”之类的。当然,有生命体的进化,但也有地质时间尺度的演化,比如山脉的形状,那是几千年来风化过程塑造的结果。你甚至可以把它扩展到宇宙学,行星的轨道,小行星的形状。这些都经受住了作用于其上的各种过程的考验。

如果这是真的,那么应该就存在某种模式,你可以反向学习,或者说一个“流形”(manifold),能帮助你搜索到正确的解决方案、正确的形状,并让你能够以一种高效的方式预测它的相关信息,因为它不是一个随机的模式。所以,对于人造的东西或者抽象的东西,比如大数分解,这可能就不适用了。除非数字空间中存在模式——也许有,但如果没有,而且是均匀分布的,那就没有模式可以学习,没有模型能帮助你搜索。所以你只能进行暴力搜索。那种情况下,你可能需要一台量子计算机之类的。但我们感兴趣的大多数自然界的事物都不是那样的。它们有结构,是出于某种原因演化而来并随着时间存活下来的。如果这是真的,我认为这很可能可以被一个神经网络学习到。

Lex Fridman:就好像大自然在进行一个搜索过程,而在这个搜索过程中,它创造出了可以被高效建模的系统,这太有趣了。

Demis Hassabis:没错。是的。所以它们可以被高效地重新发现或恢复,因为大自然不是随机的。我们周围看到的一切,包括那些更稳定的元素,所有这些东西,都受到了某种选择过程的压力。

「计算与 P vs NP 问题」

Lex Fridman:因为你也是理论计算机科学和复杂性理论的爱好者,你觉得我们能提出一个新的复杂性类别吗?就像复杂性动物园里的那种类别,也许叫“可学习自然系统集”(LNS)。这是一个 Demis Hassabis 提出的新系统类别,可以被经典系统以这种方式学习,也就是可以被高效建模的自然系统。

Demis Hassabis:是的,我一直对 P 是否等于 NP 这个问题很着迷,以及什么东西可以被经典系统——也就是非量子系统——实际上就是图灵机来建模。

这正是我在业余时间里和几个同事一起研究的东西,我们是否应该有一个新的类别或问题,可以通过这种神经网络过程来解决,并映射到这些自然系统上,也就是那些存在于物理世界中有结构的东西。所以我认为这可能是一种非常有趣的新思考方式。这也符合我对物理学的普遍看法,那就是我认为信息是第一位的,信息是宇宙最基本的单位,比能量和物质更基本。我认为它们都可以相互转换,但我把宇宙看作是一个信息系统。

Lex Fridman:所以当你把宇宙看作一个信息系统时,P 是否等于 NP 就是一个物理问题,而且是一个能帮助我们最终解决这整个世界运行机制的问题。

Demis Hassabis:是的,我认为如果你把物理学看作是信息性的,那么这实际上是最基本的问题之一,而它的答案,我认为将会非常有启发性。

Lex Fridman:更具体地谈谈 P 和 NP 的问题,我们现在说的有些东西听起来有点疯狂,就像克里斯蒂安·安芬森(Christian Anfinsen)诺贝尔奖演讲中说的那个听起来很疯狂的争议性言论,然后你和约翰·江珀(John Jumper)就因为这个获得了诺贝尔奖,解决了那个问题。所以我就继续谈 P 是否等于 NP。你认为在我们讨论的这个事情中,有没有可能证明,如果你能预先进行类似多项式时间或常数时间的计算,构建一个巨大的模型,然后你就能以一种理论计算机科学的方式解决一些极其困难的问题?

Demis Hassabis:是的,我认为有很大一类问题可以用这种方式来表述,就像我们做 AlphaGo 和 AlphaFold那样。对系统的动态、该系统的特性、试图理解的环境进行建模,然后这使得寻找解决方案或预测下一步变得高效。基本上是多项式时间,也就是经典系统(神经网络就是其中之一,它在普通计算机上运行,实际上就是图灵机)可以处理的。我认为这是最有趣的问题之一,就是这种范式能走多远。

我认为我们已经证明了,而且整个 AI 社区也证明了,经典系统,也就是图灵机,能做的比我们之前想象的要多得多。它们可以做一些事情,比如模拟蛋白质的结构,以及下围棋达到比世界冠军更高的水平。很多人在 10 年、20 年前可能会认为这还需要几十年,或者可能需要某种量子机器才能做像蛋白质折叠这样的事情。所以我认为,我们甚至还没有触及所谓经典系统(图灵机)能做的表面。

当然,在一个经典计算机之上,再在一个神经网络系统之上,再建立一个通用人工智能(AGI),将是这种能力的终极体现。我认为这种系统的极限,它能做什么,是一个非常有趣的问题,并且直接关系到 P 是否等于 NP 的问题。

Lex Fridman:你认为,假设一下,什么可能会超出这个范围?也许是涌现现象?如果你看细胞自动机,你有一些极其简单的系统,然后会出现一些复杂性。也许那会超出范围,或者你甚至猜测,连那个都可能适合用经典机器进行高效建模?

Demis Hassabis:是的,我认为那些系统会正好在边界上。所以我认为大多数涌现系统,比如细胞自动机之类的,都可以被经典系统建模。你只需要对它进行一个前向模拟,而且效率可能足够高。当然,还有像混沌系统这样的问题,初始条件非常重要,然后你会得到一些不相关的最终状态。那些可能就难以建模了。所以我认为这些都是悬而未决的问题,但当你退一步看我们用这些系统所做的事情和解决的问题,再看看像视频生成领域的 Veo 3,它能渲染物理、光照等等,这些物理学中非常核心和基础的东西,这真的很有趣。在我看来,这告诉了我们一些关于宇宙结构相当根本的东西。在某种程度上,这就是我想要构建 AGI 的原因,是为了帮助我们作为科学家来回答像 P 是否等于 NP 这样的问题。

Lex Fridman:是的,我认为我们可能会不断地对经典计算机能建模的东西感到惊讶。我的意思是,AlphaFold 3 在相互作用方面的进展令人惊讶,你居然能在这方面取得任何进展。AlphaGenome 能够将遗传密码映射到功能,也令人惊讶。就像在玩弄涌现现象一样,你觉得有那么多的组合选项,然后你竟然能找到那个可以被高效建模的核心。

Demis Hassabis:是的,因为存在某种结构,在能量景观或其他什么东西中,你可以遵循某种梯度。当然,神经网络非常擅长遵循梯度。所以如果有一个梯度可以遵循,并且你能正确地设定目标函数,你就不需要处理所有那些复杂性,而这可能正是我们几十年来天真地思考这些问题的方式。如果你只是列举所有可能性,它看起来完全是无法处理的,而且有很多很多这样的问题。

然后你会想,“嗯,蛋白质结构可能有 10 的 300 次方种,围棋棋局可能有 10 的 170 次方种。所有这些都远远超过宇宙中的原子数量,所以怎么可能找到正确的解决方案或预测下一步呢?” 但事实证明这是可能的。当然,现实中的自然界确实做到了。蛋白质确实会折叠。所以这给了你信心,如果我们理解了物理学在某种意义上是如何做到的,并且我们能够模仿那个过程,也就是对那个过程进行建模,那么它在我们的经典系统上应该是可能的,这基本上就是这个猜想的核心。

Lex Fridman:当然还有非线性动力系统,高度非线性动力系统,所有涉及流体的东西。我最近和陶哲轩(Terence Tao)有过一次对话,他在数学上处理的是那些系统中存在某种奇点,从而破坏了数学理论的非常困难的方面,对于我们人类来说,要对高度非线性动力系统做出任何清晰的预测都很难。但再次回到你的观点,我们可能会对经典学习系统甚至在流体方面能做些什么感到非常惊讶。

Demis Hassabis:是的,完全正确。我的意思是,流体动力学,纳维-斯托克斯方程,这些传统上被认为是经典系统上非常非常困难、棘手的问题。它们需要巨大的计算量,比如天气预测系统。这类事情都涉及到流体动力学计算。

但再次,如果你看看像 Veo 这样的东西,我们(谷歌)的视频生成模型,它能够相当好地模拟液体,好得令人惊讶。还有材料,镜面光照,我最喜欢的是那些人们生成的视频,里面有透明液体通过液压机,然后被挤压出来。我早期在游戏行业的时候写过物理引擎和图形引擎,我知道构建能做到这一点的程序是多么艰苦。然而,这些系统不知何故仅仅通过观看 YouTube 视频就逆向工程出了这些。所以,可以推测,发生的事情是它正在提取关于这些材料行为方式的一些潜在结构。所以,如果我们真正完全理解了其内部机制,也许存在某种可以被学习的低维流形。这也许对现实的大部分都是如此。

「Veo 3 与理解现实」

Lex Fridman:我一直对 Veo 3 的这方面能力感到特别惊讶。我认为很多人强调了它的不同方面,包括喜剧性和模因(meme)之类的东西。然后是它以一种引人注目、感觉接近现实的方式捕捉人类的超现实能力,并将其与原生音频相结合。

所有这些都是 Veo 3 了不起的地方,但正是你提到的这一点,也就是物理学。它并不完美,但已经相当不错了。

然后,真正有趣的科学问题是,为了能够做到这一点,它理解了我们世界的什么?因为如果持愤世嫉俗的看法,用扩散模型,它不可能理解任何东西。但我认为,如果不去理解,你是不可能生成那种视频的。然后,我们自己关于“理解”意味着什么的哲学观念就被推到了前台。你认为 Veo 3 在多大程度上理解了我们的世界?

Demis Hassabis:我认为,在它能够以连贯的方式预测下一帧画面的程度上,这是一种理解形式,而不是拟人化的那种,它不是对正在发生的事情有什么深刻的哲学理解,我不认为这些系统有那个。但它们肯定已经对动态进行了足够的建模,可以这么说,它们可以非常准确地生成任何东西,比如八秒钟的连贯视频,至少乍一看,很难分辨出问题所在。

想象一下再过两三年,这才是我正在思考的事情,鉴于我们一两年前从它的早期版本走过来的历程,那将会是多么不可思议。所以进展的速度是惊人的。我认为我和你一样,很多人喜欢所有那些喜剧演员的视频,那确实很好地捕捉了很多人类动态和肢体语言,但实际上我最印象深刻和着迷的是物理行为,光照、材料和液体。它能做到这一点,真的非常了不起。我认为这表明它至少对直觉物理学有一定的概念,也就是事物直觉上应该如何运作,也许就像一个人类儿童理解物理学的方式,而不是一个博士生能真正解构所有方程。这更像是一种直觉物理学的理解。

Lex Fridman:嗯,那种直觉物理学的理解,那是基础层,是人们有时称之为常识的东西。它确实理解了某些东西。我认为这真的让很多人感到惊讶。我简直不敢相信,不通过理解就能生成那种程度的真实感,这让我大开眼界。有一种观念认为,你只有通过一个具身 AI 系统,一个与那个世界互动的机器人,才能理解物理世界。那是构建对那个世界理解的唯一途径。但 Veo 3 似乎直接在挑战这一点。

Demis Hassabis:是的,这非常有趣,即使你在五、十年前问我,尽管我当时就沉浸在所有这些之中,我也会说,“嗯,是的,你可能需要理解直觉物理学。如果我把这个玻璃杯从桌子上推下去,它可能会碎,液体会洒出来。所以我们都知道这些事情。” 但我当时认为,而且神经科学中有很多理论,被称为“感知中的行动”(action in perception),即你需要通过在世界中行动来真正深入地感知它。有很多理论认为你需要具身智能或机器人之类的东西,或者至少是模拟的行动,这样你才能理解像直觉物理学这样的东西。

但现在看来,你似乎可以通过被动观察来理解它,这对我来说相当惊讶。而且,我认为这再次暗示了现实本质的一些深层东西,而不仅仅是它生成的那些酷炫视频。当然,接下来的阶段甚至可能是让那些视频变得可交互,这样人们就可以真正地走进它们,在里面移动,那将是真正令人震撼的,特别是考虑到我的游戏背景。所以你可以想象。然后我认为我们开始接近我所说的世界模型——一个关于世界如何运作的模型,世界的机制,世界的物理学,以及那个世界中的事物。当然,这正是一个真正的 AGI 系统所需要的。

「电子游戏的未来」

Lex Fridman:我必须和你聊聊电子游戏。一个叫 Jimmy Apples 的用户发推说:“快让我玩上我用 Veo 3 生成的视频游戏吧。谷歌做得太棒了。可玩的世界模型什么时候出?”

然后你转发了这条推文并评论说:“那该有多好啊?”

由你亲自说这种话,让我第一眼还以为是网络串子发的评论。所以,用 AI 构建游戏世界到底有多难?或许你能展望一下未来五到十年的电子游戏会是什么样子?

Demis Hassabis:嗯,游戏可以说是我最初的挚爱。为游戏做 AI 是我青少年时期第一份专业工作,也是我构建的第一个主要 AI 系统。我总想着有一天要重拾旧梦,回到那个领域。我想我会的,而且我在想,如果回到九十年代,我能拥有今天我们这样的 AI 系统,我会做出什么样的东西?我认为你可以做出绝对令人震撼的游戏。

我认为下一个阶段是……我一直喜欢制作开放世界游戏,我做的所有游戏都是这种类型。它们是有模拟环境,里面有 AI 角色,然后玩家与那个模拟环境互动,模拟环境会根据玩家的玩法进行调整。

我一直觉得那是最好玩的游戏,因为——比如我参与过的《主题公园》(Theme Park)——每个人的游戏体验都是独一无二的,因为你是在共同创造游戏。我们设定参数,设定初始条件,然后你作为玩家沉浸其中,你和模拟环境一起共同创造它。但当然,编程开放世界游戏是非常困难的。无论玩家走向哪个方向,你都必须能够创造内容,而且无论玩家选择什么,你都希望它引人入胜。所以构建像细胞自动机那样的经典系统总是很困难,它们能创造一些涌现行为,但总是有点脆弱,有点局限。

现在,在未来几年,五到十年内,我们可能即将拥有能够真正围绕你的想象力进行创作的 AI 系统,能够动态地改变故事,围绕你的选择来讲述叙事,并让它无论你最终选择什么都充满戏剧性。这就像是终极版的“选择你自己的冒险”游戏。我认为我们也许触手可及了,如果你想象一个 Veo 的交互版本,然后再把它快进五到十年,想象一下它会有多棒。

Lex Fridman:是的。你刚才说了很多非常有趣的东西。

第一,开放世界,其中内含了你所描述的深度个性化。所以它不仅仅是开放世界,你可以打开任何一扇门,后面都会有东西,而是你以一种不受限制的方式选择打开哪扇门,这定义了你所看到的世界。有些游戏试图做到这一点,它们给你选择,但那真的只是选择的幻觉——这有点像《史丹利的寓言》(Stanley Parable),我玩过的一个游戏,它真的只有几扇门,然后把你带入一个叙事。Stanley Parable 是一款很棒的电子游戏,我推荐大家去玩,它以一种元(meta)的方式,嘲弄了选择的幻觉,其中还有关于自由意志等的哲学概念。

但我最喜欢的《上古卷轴》游戏之一是《匕首雨》(Daggerfall),我认为他们真的玩转了地牢的随机生成,如果你能走进去,他们会给你一种开放世界的感觉。你提到了交互性。你不需要太多交互。那只是第一步,因为你不需要那么多交互。你只需要,当你打开门时,你看到的一切都是为你随机生成的。那已经是一种不可思议的体验了,因为你可能是唯一一个看到那个场景的人。

Demis Hassabis:是的,完全正确。但你想要的不仅仅是随机生成。你想要,也比简单的 A/B 硬编码选择要好,对吧?那不是真正的开放世界,就像你说的。它只是给你选择的幻觉。你想要的是能够在那样的游戏环境中做任何可能的事情。我认为唯一能做到这一点的方法就是拥有生成式系统,能够即时生成内容的系统。当然,你不可能创造无限的游戏资产。现在AAA游戏的制作方式已经够昂贵的了。这在九十年代我做这些游戏的时候就很明显了。

我想《黑与白》(Black & White)可能是我早期参与制作的游戏中,拥有至今为止最好的学习型 AI 的游戏。它是一个早期的强化学习系统,你在游戏中照顾一个神话生物,培育它,滋养它。根据你对待它的方式,它会以同样的方式对待那个世界里的村民。所以如果你对它刻薄,它就会变得刻薄。如果你对它好,它就会有保护欲。所以它实际上是你玩法的一种反映。所以实际上,我职业生涯的开端,就是通过游戏这个媒介来做模拟和 AI,而我今天所做的一切,仍然是那些早期更偏向硬编码 AI 方式的延续,现在则是完全通用的学习系统,试图实现同样的目标。

Lex Fridman:是的,看着你和埃隆(马斯克)都明显地渴望创造游戏,这很有趣,也很搞笑,因为你们都是游戏玩家。你能在这么多科学领域,那些严肃的成年人的事情上取得如此不可思议的成功,其中一个可悲的方面可能是,你可能没有时间真正去创造一款游戏,你最终可能会创造出让别人来创造游戏的工具。你不得不看着别人创造出你一直梦想的东西。你认为在你极其繁忙的日程中,有没有可能挤出时间来创造像《黑与白》那样的东西,一款真正的电子游戏,让你能把童年的梦想变成现实?

Demis Hassabis:嗯,关于这个我想到两点。也许随着“氛围编程”(vibe coding)越来越好,我有可能在业余时间做到这一点。所以我对此很兴奋,如果我有时间做一些氛围编程,那将是我的项目。我真的渴望做这件事。另一件事是,也许是在 AGI 被安全地引导并交付给世界之后,来一个学术休假。然后,就像我们开头谈到的,研究我的物理学理论。这会是我的两个“后 AGI”项目,就先这么叫吧。

Lex Fridman:我很想看看你会选哪个,是解决人类历史上一些最聪明的人都在努力解决的问题,P 是否等于 NP,还是创造一款酷炫的电子游戏。

Demis Hassabis:但在我的世界里,它们是相关的,因为它会是一款尽可能真实的开放世界模拟游戏。那么宇宙是什么?这和 P 是否等于 NP 说的是同一个问题。我认为所有这些事情都是相关的,至少在我脑子里是这样。

Lex Fridman:我的意思是,很严肃地说,电子游戏有时被看作只是一种有趣的业余活动。但特别是当 AI 做了越来越多困难、无聊的任务,也就是我们现代世界所说的“工作”时,电子游戏可能就是我们寻找意义、打发时间的地方。你可以创造出极其丰富、有意义的体验。这就是人类生活。然后在电子游戏中,你可以创造出更复杂、更多样的生活方式。对吧?这才是重点?

Demis Hassabis:我想是的。我的意思是,对于我们这些热爱游戏的人来说,我现在仍然热爱,它几乎可以让你的想象力自由驰骋,对吧?我过去非常喜欢游戏和做游戏,因为它是一种融合,特别是在九十年代和二十一世纪初,那个游戏产业的黄金时代,或许还有八十年代。那时一切都在被发现。新的类型正在被发现。我们不只是在做游戏,我们感觉我们正在创造一种前所未有的新的娱乐媒介。特别是那些开放世界游戏和模拟游戏,你作为玩家,共同创造故事。没有其他任何媒体,娱乐媒体,你能做到这一点,你作为观众,实际上共同创造了故事。

当然现在还有多人游戏,它可以是一种非常社交的活动,可以在其中探索各种有趣的世界。但另一方面,享受和体验物理世界也非常重要。但问题是,那么我想我们将不得不再次面对这个问题,那就是现实的根本性质是什么?这些日益逼真的模拟,多人游戏,涌现现象,和我们在现实世界中所做的事情,区别将是什么?

Lex Fridman:是的,体验真实世界、大自然显然有巨大的价值。亲自直接体验其他人类,就像我们今天坐在这里一样,也有巨大的价值,但我们需要真正科学地、严谨地回答一个问题:为什么?以及这其中的哪个方面可以被映射到虚拟世界中。

Demis Hassabis:完全正确。

Lex Fridman:仅仅说“是啊,你应该去接触大自然,多在户外活动”是不够的。问题是,这究竟为什么有价值?

Demis Hassabis:是的。我猜这可能就是从我职业生涯开始就一直困扰我或痴迷我的事情。如果你想想我做过的所有不同的事情,它们都以那种方式相关联。模拟、现实的本质,以及可被建模的边界是什么。

Lex Fridman:到目前为止,史上最伟大的电子游戏是什么?有哪些可以排得上号?

Demis Hassabis:我个人最喜欢的是《文明》(Civilization)。我得说,《文明 1》和《文明 2》是我最喜欢的游戏。

Lex Fridman:我只能假设你刻意避开了最新的一代,因为它可能会需要你请个长假去玩。

Demis Hassabis:是的,完全正确。这些《文明》游戏很花时间,所以我得小心点。

Lex Fridman:一个有趣的问题。你和埃隆似乎都是铁杆游戏玩家。在游戏方面表现出色和成为 AI 公司的优秀领导者之间,有什么联系吗?

Demis Hassabis:我不知道。这是一个有趣的问题。我的意思是,我们都喜欢游戏,而且有趣的是,他一开始也是写游戏的。可能,特别是在我成长的那个时代,家用电脑刚刚成为一种事物,在八十年代末和九十年代,尤其是在英国,我有一台 Spectrum,然后是一台 Commodore Amiga 500,那是我最喜欢的电脑。我的所有编程都是在那上面学的。当然,编程游戏是一件非常有趣的事情。所以我认为这是学习编程的一个很好的方式,可能现在仍然是。然后,我立刻把它带到了 AI 和模拟的方向,所以我能够将我对游戏的兴趣和我更广泛的科学兴趣结合在一起。

然后我认为关于游戏的最后一件事是,它融合了艺术设计、艺术和最前沿的编程。所以再次,在九十年代,所有最有趣的技术进步都发生在游戏领域,无论是 AI、图形、物理引擎、硬件,甚至 GPU 当然最初也是为游戏设计的。所以九十年代推动计算向前发展的一切都归功于游戏。所以有趣的是,那正是研究前沿所在的地方,而且它与艺术有着不可思议的融合。图形,还有音乐,以及全新的叙事媒体。我喜欢那个。对我来说,这种跨学科的努力再次是我一生都享受的事情。

「AlphaEvolve:AI 驱动的算法进化」

Lex Fridman:我必须问你,我差点忘了最近众多不可思议的成果中,有一个可能还没得到足够关注的,那就是 AlphaEvolve。我们之前谈到了一点进化,但这是谷歌 DeepMind 的一个可以进化算法的系统。这类类进化技术作为未来超级智能系统的一个组成部分,有前景吗?对于不了解的人来说,我不知道说它是 LLM 引导的进化搜索是否公平,因为进化算法在做搜索,而 LLM 在告诉你去哪里搜。

Demis Hassabis:完全正确。所以 LLM 有点像在提出一些可能的解决方案,然后你在此基础上使用进化计算来寻找搜索空间中一些新颖的部分。所以我实际上认为这是一个非常有前景的方向的例子,你将 LLM 或基础模型与其他计算技术相结合。进化方法是一种,但你也可以想象蒙特卡洛树搜索。基本上,许多类型的搜索算法或推理算法,都是建立在或使用基础模型作为基础之上的。所以我实际上认为,用这种所谓的混合系统,可能会发现很多有趣的东西。

Lex Fridman:但不要把进化浪漫化。

Demis Hassabis:是的。

Lex Fridman:你认为那个机制中有什么价值吗?因为我们已经谈到了自然系统。你认为我们理解、能够建模、能够模拟进化,然后利用我们对那个受自然启发的机制的理解,来把搜索做得越来越好,这方面还有很多唾手可得的成果吗?

Demis Hassabis:是的。所以如果你想,再次,把我们构建的系统分解到它们真正最基本的核心,你有底层系统动态的模型。然后,如果你想发现一些新的、前所未见的东西,那么你就需要在上面有一个某种搜索过程,把你带到搜索空间的一个新颖部分。你可以用很多种方式来做到这一点。进化计算是一种。对于 AlphaGo,我们只用了蒙特卡洛树搜索,正是它发现了第 37 手,那个围棋中前所未见的全新策略。所以这就是你如何能够超越已知的东西。所以模型可以模拟你目前所知的一切,你目前拥有的所有数据。但是你如何超越那些呢?这就开始谈到创造力的想法了。

这些系统如何能创造出新的东西?实际上是发现新的东西?显然,这对于科学发现或者推动医学科学向前发展非常重要,这也是我们希望用这些系统来做的。你实际上可以在这些模型之上附加一些相当简单的搜索系统,然后把你带到一个新的空间区域。当然,你也要确保你不是完全随机地搜索那个空间。它太大了。所以你必须有一个你试图优化的目标函数,然后朝着那个目标函数进行爬山搜索,这会引导那个搜索。

Lex Fridman:但是进化的一些机制很有趣,也许在程序空间里。但是程序空间是一个极其重要的空间,因为你可能可以把它推广到一切事物上。但比如说,突变。所以它不仅仅是蒙特卡洛树搜索那样的搜索。你可以偶尔……

Demis Hassabis:组合事物。

Lex Fridman:所以进化真正擅长的不仅仅是自然选择,它还擅长组合事物和构建日益复杂的层级系统。所以那个组成部分超级有趣,特别是对于 AlphaEvolve 和程序空间。

Demis Hassabis:是的,完全正确。所以你可以从进化系统中获得一些额外的属性,也就是可能会出现一些新的涌现能力,对吧?当然就像生命那样。有趣的是,对于没有 LLM 和现代 AI 的传统朴素进化计算方法,它们的问题是,它们在九十年代和二十一世纪初被很好地研究过,也取得了一些有希望的结果,但问题是它们永远无法搞清楚如何进化出新的属性,新的涌现属性。你总是得到你放入系统中的属性的一个子集,但也许如果我们把它们和这些基础模型结合起来,也许我们能克服那个限制。

很明显,自然进化确实做到了。它确实进化出了新的能力。从细菌到我们现在的样子。所以很明显,用进化系统来生成新的模式,回到我们谈到的第一件事,以及新的能力和涌现属性,这一定是可能的,也许我们正处在发现如何做到这一点的风口浪尖上。

Lex Fridman:AlphaEvolve 是我见过的最酷的东西之一。我家里书桌上,我大部分时间都花在那台电脑上编程。在三个屏幕旁边,有一个提塔利克鱼(Tiktaalik)的头骨,它是早期从水里爬上陆地的生物之一。我就看着那个小家伙。进化论的竞争机制真是不可思议。现在,这是否正是我们需要做的事情来做我们的搜索,但永远不要忽视自然的力量,它在这里所做的一切。

Demis Hassabis:而且这很了不起,它是一个相对简单的算法,对吧?实际上,它能生成所有这些巨大的复杂性涌现,当然是在 40 亿年的时间里运行的。但你可以把它想象成,一个在宇宙的物理基底上运行了很长计算时间的搜索过程,但它却生成了所有这些不可思议的丰富多样性。

「Al 的品味与审美」

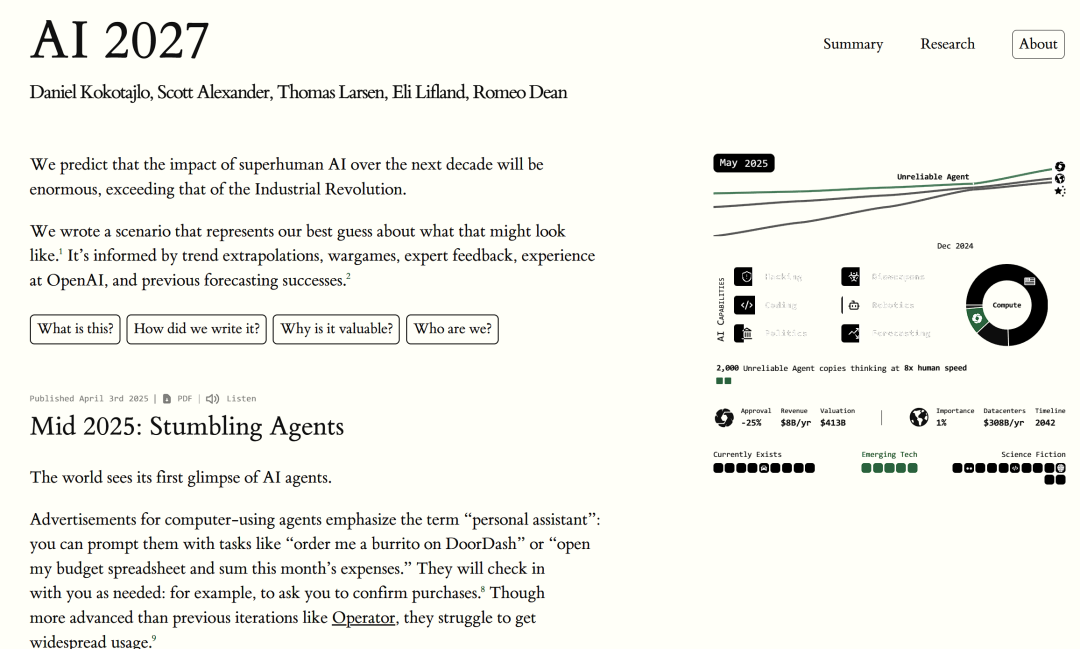

Lex Fridman:我想问你很多问题。其中一个,你有一个梦想,你想尝试建模的自然系统之一是细胞。那是一个美丽的梦想。我可以问你关于那个的问题。我也想就这个目的,在 AI 科学家这个更广泛的层面上问一下。有一篇来自 Daniel Kokotajlo、Scott Alexander 等人的文章,里面提到了通往 ASI(人工超级智能)路上的很多步骤,其中有很多有趣的想法,包括一个超人程序员和一个超人 AI 研究员。

其中有一个叫“研究品味”(Research taste)的词很有意思。那么,在你所看到的一切中,你认为 AI 系统有可能拥有研究品味,以一种 AI 合作科学家的形式帮助你,帮助引导杰出的人类科学家,然后可能自己去找出哪些是你想生成真正新颖想法的方向吗?这似乎是做好科学研究的一个非常重要的组成部分?

Demis Hassabis:是的,我认为这将是最难模仿或建模的事情之一,就是这种品味或判断力的想法。我认为这是区分伟大科学家和优秀科学家的东西。所有专业科学家在技术上都很好,否则他们不会在学术界走那么远。但是,你是否有品味去嗅出正确的方向,正确的实验,正确的问题?所以,选择正确的问题是科学最难的部分,提出正确的假设也是。而这正是今天的系统绝对做不到的。

所以我常说,提出一个好的猜想,一个真正好的猜我比解决它更难。我们可能很快就会有能解决相当难的猜想的系统。数学奥林匹克问题,去年我们的 AlphaProof 系统在那里面拿了银牌,那些问题真的很难。也许最终我们会解决一个千禧年大奖难题。但是,一个系统能提出一个值得研究的猜想,一个像陶哲轩那样的人会觉得,“你知道吗,这是一个关于数学本质或数字本质或物理学本质的非常深刻的问题” 吗?这是一种远为困难的创造力。我们真的不知道。今天的系统显然做不到那个。我们也不太清楚那个机制会是什么。

这种想象力的飞跃,就像爱因斯坦提出狭义相对论,然后是广义相对论时,在他当时所拥有的知识基础上所做的那样。

Lex Fridman:所以提出一个极其困难的东西很容易,提出一个极其容易的东西也很容易,但在那个非常边缘的地带……

Demis Hassabis:那个临界点,基本上能推进科学,理想情况下能把假设空间一分为二。无论它是真是假,你都学到了非常有用的东西,这很难。而且还要让它可被证伪,并且在你当前可用的技术范围内。所以这其实是一个非常有创造力的过程。一个高度创造性的过程,我认为仅仅在模型之上进行一种朴素的搜索是不足以做到这一点的。

Lex Fridman:把假设空间一分为二的想法非常有趣。我听你说过,如果你把问题构造得对,如果你把实验设计得对,基本上就没有失败,或者说失败非常有价值。失败或成功都有用,也许是因为它把假设空间基本上分成了两半,就像二分查找一样?

Demis Hassabis:是的,没错。所以当你做真正的蓝天研究(指的是基础研究的一个类别,它是“从 0 到 1”式的纯基础研究,不以任何专门或特定应用或使用为目的,只是探索性的)时,实际上没有失败这回事。

只要你选择的实验和假设能够有意义地分割假设空间,你就学到了东西。你可以从一个不起作用的实验中学到同样有价值的东西。如果你把实验设计得好,而且你的假设有趣,它应该能告诉你很多关于下一步该往哪里走的信息。然后你实际上就在做一个搜索过程,并且以非常有帮助的方式使用那些信息。

「模拟一个生物细胞的梦想」

Lex Fridman:回到你关于模拟一个细胞的梦想,要实现这个目标,我们面前有哪些大的挑战?我们或许应该强调一下,在 AlphaFold 中,有太多飞跃了。AlphaFold 解决了蛋白质折叠问题。关于这一点,有很多不可思议的事情我们可以谈,包括开源,你发布的所有东西。AlphaFold 3 正在做蛋白质、RNA、DNA 的相互作用,这超级复杂和迷人。它适合建模。AlphaGenome 预测了小的基因变化,如果我们考虑单点突变,它们如何与实际功能联系起来。所以看起来它正在慢慢地向更复杂的东西,比如一个细胞,前进。但一个细胞有很多非常复杂的组成部分。

Demis Hassabis:我整个职业生涯都在做的一件事是,我有这些非常宏大的梦想,然后我试着,像你注意到的那样,把它们分解。拥有一个疯狂雄心勃勃的梦想很容易,但诀窍在于你如何把它分解成可管理的、可实现的、本身就有意义和用处的中期步骤。

所以,关于“虚拟细胞”(Virtual Cell),我这么称呼这个模拟细胞的项目,我想做这个的想法大概有超过 25 年了。

我以前和保罗·纳斯(Paul Nurse)聊过,他算是我在生物学上的导师。他创办了克里克研究所(Crick Institute),并在 2001 年获得了诺贝尔奖。我们从九十年代就开始讨论这件事了,我每隔五年就会重新思考它。你需要什么才能模拟一个细胞的完整内部结构,这样你就可以在虚拟细胞上做实验,而那些在计算机上(in silico)的实验和预测,会对你很有用,能让你在湿实验室里节省大量时间。那将是梦想。

也许你可以通过把大部分搜索工作在计算机上完成,然后把验证步骤放在湿实验室里,从而将实验速度提高 100 倍。这就是梦想。但也许现在,终于,我一直在尝试构建这些组件,AlphaFold 就是其中之一,它最终能让你模拟一个细胞的完整相互作用,一个完整的模拟。我可能会从一个酵母细胞开始。部分原因是因为保罗·纳斯研究过这个,因为酵母细胞像一个完整的生物体,它是一个单细胞。所以它是最简单的那种单细胞生物体。所以它不仅仅是一个细胞,它是一个完整的生物体。

而且酵母被研究得很透彻。所以那会是一个很好的候选对象,用来做一个完整的模拟模型。现在 AlphaFold 是关于静态画面的解决方案,一个蛋白质的3D结构是什么样的?一个它的静态画面。但我们知道,生物学里所有有趣的事情都发生在动态中,在相互作用中,而这正是 AlphaFold 3 的第一个步骤,就是模拟那些相互作用。所以首先是成对的蛋白质与蛋白质,蛋白质与 RNA 和 DNA 的相互作用。但那之后的下一步将是模拟也许一整个通路,比如癌症中涉及的 mTOR 通路之类的。然后最终你也许能够模拟一整个细胞。

Lex Fridman:另外,这里还有另一个复杂性,就是细胞里的事情发生在不同的时间尺度上。这很棘手吗?蛋白质折叠超级快。我不知道所有的生物机制,但有些需要很长时间。所以相互作用的层次有不同的时间尺度,你必须能够建模。

Demis Hassabis:所以那会很难。所以你可能需要几个能够在这种不同时间动态下相互作用的模拟系统,或者至少也许它像一个层级系统,这样你可以在不同的时间阶段上下跳转。

Lex Fridman:所以你能避免……这里的挑战之一是不要过度模拟,比如这里面任何东西的量子力学方面,对吧?你不想过度建模。你可以跳过,直接模拟那些能让你对将要发生的事情有一个很好估计的非常高层次的东西。

Demis Hassabis:是的。所以当你建模任何自然系统时,你都得做一个决定,你要建模的粒度截止水平是什么?然后它要能捕捉到你感兴趣的动态。所以对于一个细胞,我希望那会是蛋白质层面,而且我们不必深入到原子层面。所以当然,那就是 AlphaFold 发挥作用的地方。所以那会是基础,然后你会构建这些更高层次的模拟,把那些作为构建块,然后你得到涌现行为。

「探寻生命的起源」

Lex Fridman:你认为我们能模拟出生命的起源吗?也就是说,能够模拟从无生命有机体到第一个生命有机体的诞生?

Demis Hassabis:这是最深刻、最迷人的问题之一。我非常喜欢生物学的那个领域。有一些人,有一本尼克·莱恩(Nick Lane)写的很棒的书,他是这个领域的顶尖专家之一,叫《进化的十大发明》(The Ten Great Inventions of Evolution)。我认为它非常棒。它也谈到了“大过滤器”(great filters)可能是什么,它们是在我们之前还是在我们之后?我认为它们很可能在过去,如果你读那本书,看看有任何生命存在的可能性是多么低。然后从单细胞到多细胞似乎是一个难以置信的巨大飞跃,在地球上好像花了一亿年才做到,对吧?所以这显示了它有多难。

Lex Fridman:对吧?细菌在很长一段时间里都过得非常开心。

Demis Hassabis:在它们不知何故捕获了线粒体之前,它们过了很长一段时间,对吧?我看不出为什么 AI 不能在这方面提供帮助。某种模拟。再次,这有点像在一个组合空间中进行搜索的过程。这里有你开始时所有的化学汤,原始汤,也许是在地球上那些热泉口附近。这里有一些初始条件。你能生成一个看起来像细胞的东西吗?所以也许那会是虚拟细胞项目之后的下一个阶段,就是像那样的东西是如何从化学汤中涌现出来的?

Lex Fridman:嗯,如果能为生命的起源找到一个“第 37 手”,我会很喜欢的。我认为那是伟大的谜团之一。我认为最终我们会发现它们是一个连续体。在非生命和生命之间没有一条线。但如果我们能让它变得严谨。

Demis Hassabis:是的。

Lex Fridman:从大爆炸到今天,一直都是同一个过程。如果你能打破我们在脑海中构建的那堵墙,那堵关于从非生命到生命的真正起源的墙,而且它不是一条线,而是一个连接物理、化学和生物学的连续体。没有那条线。

Demis Hassabis:我的意思是,这就是我一生都在研究 AI 和 AGI 的全部原因,因为我认为它可以成为帮助我们回答这类问题的终极工具。

我真的不明白为什么普通人不多关心这些事。我们怎么能对生命和非生命没有一个好的定义,对时间的本质,更不用说意识和引力,以及所有这些量子力学的怪异之处?对我来说,这就像一直在我的脸上尖叫,而且声音越来越大。就像是,这里到底发生了什么?我指的是更深层次的意义,现实的本质,那必须是能回答所有这些问题的终极问题。如果你想一想,这有点疯狂。我们可以一直盯着彼此和所有这些生物。我们可以用显微镜检查它,把它几乎拆解到原子层面。然而我们仍然无法以一种简单的方式清楚地回答那个问题。那个如何定义生命的问题。这有点不可思议。

Lex Fridman:是的,生命,你还可以自圆其说不去想它。但意识,我们有这个非常明显的主观意识体验,就像我们是自己世界的中心,感觉像是什么。然后你怎么能不为这所有的谜团而尖叫呢?我的意思是,但实际上人类在很长很长一段时间里都在与他们周围世界的谜团作斗争……有很多谜团,比如太阳和雨是怎么回事?那是什么?然后去年我们雨水很多,今年我们没雨水。我们做错了什么?人类在很长一段时间里都在问这个问题。

Demis Hassabis:完全正确。所以我猜我们已经发展出很多机制来应对这些我们能看到但无法完全理解的深层谜团,我们只能继续过日常生活。我们在某种程度上让自己保持忙碌。在某种程度上,我们是不是让自己分心了?

Lex Fridman:我的意思是,天气是人类历史上最重要的问题之一。我们至今,天气仍然是闲聊的首选话题。

Demis Hassabis:是的。尤其是在英国。

Lex Fridman:然后,众所周知,这是一个极其难以建模的系统。即使是那个系统,谷歌 DeepMind 也取得了进展。

Demis Hassabis:是的,我们创造了世界上最好的天气预测系统,它们比传统的流体动力学系统更好,那些系统通常在大型超级计算机上计算,需要几天时间来计算。而我们用神经网络系统,用我们的 WeatherNet 系统,模拟了很多天气动态。再次,有趣的是,即使是非常复杂,在某些情况下几乎接近混沌系统的动态,也可以被这些神经网络系统建模。

很多有趣的方面都可以被这些神经网络系统建模,包括最近我们对飓风路径的预测。当然,这对于世界来说超级有用,超级重要,而且非常及时、快速、准确地做到这一点非常重要。我认为这又是一个非常有前景的方向,就是通过模拟来进行前向预测和模拟非常复杂的现实世界系统。

「通往 AGI 之路」

Lex Fridman:你曾估计我们将在 2030 年拥有 AGI,所以关于这一点有一些有趣的问题。我们实际上将如何知道我们达到了那个地步,以及 AGI 的“第 37 手”可能会是什么?

Demis Hassabis:我的估计是在未来五年内,大概有 50% 的几率,比如说在 2030 年之前。所以我认为这很有可能发生。

一部分原因在于,你对 AGI 的定义是什么?当然人们现在正在争论这个问题,而我的标准相当高,并且一直如此,即我们能否匹及大脑所拥有的认知功能?我们知道我们的大脑基本上是近似通用的图灵机,当然我们用我们的头脑创造了不可思议的现代文明。所以这也说明了大脑的通用性有多强。

为了知道我们拥有一个真正的 AGI,我们必须确保它拥有所有那些能力。它不能是一种“参差不齐”的智能,在某些方面它非常擅长,就像今天的系统一样,但在其他方面却有很大的缺陷。这就是我们目前系统的情况。它们不一致。所以你想要那种全面的、一致的智能。

然后我们还有一些缺失的能力,我认为,比如我们之前谈到的真正的发明能力和创造力。所以你希望看到那些。你如何测试那个?我认为你就测试它。一种方法可能是进行一种“暴力”测试,测试成千上万个人类能做的认知任务。也许还可以把系统提供给世界上几百位顶尖专家,每个学科领域的陶哲轩们,给他们一两个月,看看他们能否在系统中找到明显的缺陷。如果他们找不到,那么我认为你可以非常自信我们拥有一个完全通用的系统了。

Lex Fridman:也许可以稍微反驳一下,似乎随着智能在所有领域的提升,人类真的很不可思议地会把它视为理所当然,就像你提到的陶哲轩,这些杰出的专家。他们可能在几周之内,就会把所有它能做的不可思议的事情都视为理所当然,然后专注于,啊哈,就在那儿。我认为我自己,首先是人类。我认同自己是人类。有些人听我说话会觉得,“那家伙不擅长说话,结结巴巴的。”所以即使是人类,在不同领域也有明显的局限,甚至在微积分、数学和物理学等领域之外。我不知道是否需要像“第 37 手”那样的东西,在积极的方面,而不是一连串的一万个认知任务,可能只需要一两个,就会让你觉得,天哪,这太特别了。

Demis Hassabis:所以我认为。完全正确。所以我认为有那种全面的测试来确保你的一致性。但我认为有一些像“第 37 手”那样的灯塔时刻,是我会寻找的。所以一个可能是发明一个新的猜想或关于物理学的新假设,就像爱因斯坦做的那样。

所以也许你甚至可以非常严格地进行那个的回溯测试,设定一个 1900 年的截止日期,然后给系统所有写到 1900 年的东西,然后看看它是否能提出狭义相对论和广义相对论,对吧?就像爱因斯坦做的那样。那会是一个有趣的测试。

另一个是,它能发明一个像围棋那样的游戏吗?不是仅仅想出第 37 手,一个新的策略,而是它能发明一个像围棋那样深刻、美学上优美、优雅的游戏吗?这些是我会寻找的东西。而且可能一个系统需要能够做到其中好几样,才能算得上非常通用,而不仅仅是一个领域。所以我认为那至少是我会寻找的迹象,表明我们有了一个 AGI 级别的系统,然后也许为了充实这一点,你还会检查它们的一致性,确保那个系统里也没有漏洞。

Lex Fridman:是的,像一个新的猜想或科学发现。那会是一种很酷的感觉。

Demis Hassabis:是的,那会很了不起。所以它不只是帮助我们做到那个,而是实际上提出了全新的东西。

Lex Fridman:而你会亲身经历那个时刻。

Demis Hassabis:绝对会。

Lex Fridman:可能会在宣布前两三个月。然后你就会坐在那里,努力不发推特。

Demis Hassabis:差不多是那样。完全正确。就像是,这个了不起的新物理学想法是什么?然后我们可能会和那个领域的世界专家核实它,验证它,并且审查它的推导过程。我想它也会解释它的推导过程。是的。那将是一个了不起的时刻。

Lex Fridman:你担心我们作为人类,即使是像你这样的专家,会错过它吗?会错过……

Demis Hassabis:嗯,它可能相当复杂。所以可能是,我给的类比是,我认为对于最优秀的人类科学家来说,它不会完全神秘,但可能有点像,比如说在国际象棋中,如果我和加里·卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)或马格努斯·卡尔森(Magnus Carlsen)交谈,和他们下一盘棋,他们走出了一步妙棋,我可能想不出那一步。但他们可以在事后解释为什么那一步有道理。我们会能在一定程度上理解它,虽然达不到他们那种程度,但如果他们善于解释——这实际上也是智力的一部分,就是能用简单的方式解释你在想什么——我认为对于最优秀的人类科学家来说,那将是非常可能的。

Lex Fridman:但我想知道,也许你可以从围棋的角度给我普及一下,我不知道马格努斯或加里是否有过这样的招法,他们一开始会把它当作一步坏棋而忽略掉?

Demis Hassabis:是的,当然,有可能。但事后他们会凭直觉搞清楚为什么这招可行。然后从经验上看,关于游戏的一件好事是,游戏的一大优点是它是一种科学测试。你赢了还是没赢?然后那会告诉你,好吧,那步棋最终是好的,那个策略是好的。然后你可以回过头去分析它,甚至对自己多解释一点为什么。围绕它进行探索,这就是国际象棋分析之类的运作方式。所以也许我的大脑就是那样工作的,因为我从四岁起就一直在做这个,这在某种程度上是一种硬核训练。

Lex Fridman:但即使是现在,当我生成代码时,也会发生一种微妙而迷人的争论,我可能一开始会认为一套生成的代码在一些有趣的、细微的方面是不正确的。但我总是要问自己一个问题,这里面是否有更深的洞见,而我才是那个不正确的人?随着系统变得越来越智能,你将不得不面对这个问题。就像是,你刚刚提出的东西,是 bug 还是 feature?

Demis Hassabis:是的。而且它们会变得非常复杂,但当然,你可以想象也有 AI 系统在生产那些代码或其他东西,然后人类程序员在看着它,但也不是没有帮助,而是借助于 AI 工具。所以这将是一种有趣的,也许是不同的AI工具,监控工具是生成它的工具。

Lex Fridman:AlphaEvolve 在编程方面,使得像递归自我改进这样的事情成为可能。如果你能想象那个 AGI 系统,也许不是第一个版本,而是之后几个版本,它实际上会是什么样子?你觉得它会很简单吗?你觉得它会像一个自我改进的程序吗?

Demis Hassabis:有潜在的可能性。我会说我不确定这是否可取,因为那是一种硬起飞(hard takeoff)的情景。但像 AlphaEvolve 这样的当前系统,它们有人类参与其中,决定各种事情,它们是相互作用的独立的混合系统。可以想象最终能够端到端地做到这一点。我看不出为什么那是不可能的,但我认为现在的系统在提出代码架构方面还不够好。

这有点像我们之前讨论的提出新猜想或假设的想法,如果你给它们非常具体的指令关于你想做什么,它们会做得很好,但如果你给它们一个非常模糊的高层次指令,那目前就行不通了。我认为这和“发明一个和围棋一样好的游戏”这个想法是相关的,对吧?所以问题是,它能想出一个像 Transformers 架构那样的新飞跃吗?我不认为有谁的系统能够明确地展示出那些大的飞跃。

「规模法则、算力与能源的未来」

Lex Fridman:你认为规模法则(scaling laws)在预训练/后训练/测试时间计算方面依然稳固吗?反过来看,你是否预见到 AI 的进展会碰壁?

Demis Hassabis:我们当然觉得仅仅在规模化方面还有很大的空间。实际上,所有步骤——预训练、后训练和推理时间——都有。所以有三种规模化在同时发生。再次,这关乎你能有多创新,我们为拥有最广泛和最深厚的研究团队而自豪。我们有非常了不起的研究人员,比如想出 Transformers 架构的 Noam Shazir,以及领导 AlphaGo 项目的 Dave Silver 等等。

这个研究基础意味着,如果需要一些新的突破,比如 AlphaGo 或 Transformers,我会支持我们成为那个实现突破的地方。所以我实际上很喜欢当局面变得更困难的时候,对吧?因为那样它就更多地从纯工程转向真正的研究,研究加工程,而那是我们的强项,我认为那更难。发明东西比快速跟进要难。

所以我们不知道,我会说大概是五五开,是需要新东西,还是把现有的东西规模化就足够了。所以,以一种真正的经验主义方式,我们正在尽可能地推动这两者。新的蓝天研究,想法,也许我们大约一半的资源在那上面。然后是最大化地规模化当前的能力。我们仍然在每个不同版本的 Gemini 上看到一些非常棒的进展。

Lex Fridman:你用深厚的研究团队来解释这一点很有趣,如果通往 AGI 的进展不仅仅是扩大计算规模,也就是问题的工程方面,而更多的是在科学方面,需要突破,那么你对 DeepMind,也就是谷歌 DeepMind,在那个领域取得优异成绩充满信心。

Demis Hassabis:嗯,我的意思是,如果你看看过去十年或十五年的历史,可能,我不知道,支撑现代 AI 领域今天的突破中,有 80-90% 最初都来自谷歌大脑(Google Brain)、谷歌研究院(Google Research)和 DeepMind。所以是的,我希望那能继续下去。

Lex Fridman:那么在数据方面,你是否担心高质量数据,特别是高质量人类数据的枯竭?

Demis Hassabis:我不太担心这个。部分原因是我认为有足够的数据,而且已经证明可以让系统变得相当好。这又回到了模拟的话题。你是否有足够的数据来做模拟,从而可以创造更多来自正确分布的合成数据?显然这是关键。所以你需要足够多的真实世界数据,才能创造出那种数据生成器,我认为我们目前正处在那一步。

Lex Fridman:是的,你们在科学和生物学方面做了很多了不起的事情,用不那么多的数据做了很多事。我的意思是,数据量仍然很大,但我想足够……

Demis Hassabis:让它运转起来。完全正确。

Lex Fridman:是的。那么计算规模的扩大对构建 AGI 有多关键?这是一个工程问题。它几乎是一个地缘政治问题,因为它也整合了供应链和能源。你非常关心的一个问题,潜在地是核聚变。所以在能源方面也要创新。你认为我们会继续扩大计算规模吗?

Demis Hassabis:我认为是这样的,有几个原因。

我认为计算,用于训练的计算量,通常需要放在同一个地方,所以实际上数据中心之间的带宽限制都会影响到这一点。所以即使在那里也有额外的限制,而这对于训练你能训练的最大的模型很重要,但也有因为现在 AI 系统已经进入产品,被全世界数十亿人使用,你现在需要大量的推理计算。

除此之外,还有思维系统,这是去年的新范式,它们变得更聪明,你在测试时给它们越长的推理时间。所有这些都需要大量的计算,我真的不认为这会慢下来,而且随着AI系统变得更好,它们会变得更有用,对它们的需求也会更大。所以无论是从训练方面,训练方面实际上只是其中的一部分。它甚至可能成为所需整体计算中较小的一部分。

我们有很多有趣的硬件创新,我们有自己的 TPU 产品线,我们正在研究只做推理的东西,只做推理的芯片,以及如何让它们更高效。

我们对构建 AI 系统也非常感兴趣,而且我们也做了,来帮助解决能源使用问题,比如帮助数据中心的冷却系统提高效率,电网优化,以及最终像帮助核聚变反应堆的等离子体约束。我们和 Commonwealth Fusion 在这方面做了很多工作,也可以想象反应堆设计。

然后我认为材料设计是最令人兴奋的之一。新型太阳能材料,太阳能电池板材料,室温超导体一直在我梦想突破的清单上,还有最优化的电池。我认为解决其中任何一个问题都将对气候和能源使用产生绝对的革命性影响。我们可能很接近了,再次,在未来五年内,拥有能够实质性地帮助解决这些问题的 AI 系统。

Lex Fridman:如果让你下注,二三十、四十年后主要的能源来源是什么。你认为是核聚变吗?

Demis Hassabis:我认为聚变和太阳能是我会下注的两个。太阳能,我的意思是,它当然是天上的聚变反应堆,我认为真正的问题在于电池和传输。以及更高效,越来越高效的太阳能材料,也许最终在太空,这些戴森球(Dyson Sphere)类型的想法。

我认为聚变绝对是可行的,似乎是这样,如果我们有正确设计的反应堆,并且我们能足够快地控制等离子体等等,我认为这两个问题实际上都会得到解决。所以我们很可能至少拥有这两个,可能是可再生、清洁、几乎免费或者也许是免费能源的两个主要来源。

Lex Fridman:生逢其时啊。如果我一百年后和你一起穿越到未来,如果我们已经超过了卡尔达肖夫一级文明,你会感到多惊讶?

Demis Hassabis:如果时间尺度是一百年后,我不会那么惊讶。我的意思是,我认为很清楚,如果我们用我们刚才讨论的一种方式解决了能源问题,或者有了非常高效的太阳能,那么如果能源是免费、可再生和清洁的,那就能解决一大堆其他问题。

比如,用水问题就消失了,因为你可以直接用海水淡化。我们有技术,只是太贵了。所以只有像新加坡和以色列等相当富裕的国家才真正使用它。但如果它便宜,那么所有有海岸线的国家都可以,而且你还会有无限的火箭燃料。你可以直接用能量把海水分离成氢和氧,那就是火箭燃料。

所以,结合埃隆(马斯克)的,了不起的自着陆火箭,那么你可能会像拥有通往太空的公交车服务。所以这开启了不可思议的新资源和领域。我认为小行星采矿会成为现实,以及人类向着星辰大海的最大限度的繁荣。这也是我梦想的,就像卡尔·萨根(Carl Sagan)那种将意识带给宇宙,唤醒宇宙的想法。我认为人类文明如果能把AI搞对,并用它解决其中一些问题,那么在完整的时间意义上,将会做到这一点。

Lex Fridman:是的,我不知道如果你只是一个在太空中飞行的游客,那会是什么样子。你可能会注意到地球,因为如果你解决了能源问题,你可能会看到很多太空火箭。所以这里会像伦敦的交通一样,但在太空。只是有很多火箭。然后你可能会看到漂浮在太空中的某种能源,比如太阳能。所以地球表面看起来会更有科技感。然后你会用那种能源的力量来保护自然……

Demis Hassabis:完全正确。因为在人类历史上,我们将第一次不受资源限制。我认为那对人类来说可能是一个了不起的新时代,不再是零和游戏,对吧?我拥有这片土地,你就没有。或者如果老虎拥有它们的森林,那么当地的村庄就不能,他们要用什么?我认为这会有很大帮助。不,它不会解决所有问题,因为还有其他人类的弱点会继续存在,但它至少会消除一个,我认为是一个很大的因素,那就是资源稀缺,包括土地、更多材料和能源。

我们有时应该称之为另一个呼吁,关于这种“激进富足”(radical abundance)的时代,有大量的资源可以分享。当然,下一个大问题是确保这些资源公平地,被公平地分享,并且社会中的每个人都能从中受益。

「人性与竞争」

Lex Fridman:关于人性,我有点像《波拉特》(Borat)里说的,我的邻居,你惹是生非。我们确实会挑起冲突,这就是为什么游戏在整个历史上,我现在学到的越来越多,甚至在古代历史上,都起到了把人们从战争,特别是热战中推开的作用。所以也许我们能想出越来越复杂的电子游戏来吸引我们,它们能满足我们……满足我们对冲突的渴望,无论那是什么,但我们,我们的人性。

然后避免那些伴随着日益复杂的技术而来的真正的热战,因为我们现在,我们早就过了我们能创造的武器能直接摧毁所有人类文明的阶段了。所以那不再是和你的邻居开始的好方法了。下盘棋更好。

Demis Hassabis:或者踢足球。我认为现代体育就是这样,我喜欢看足球,我以前也经常踢,它非常本能,具有部落性,我认为它确实把很多那些能量引导到……我认为这是一种人类归属于某个群体的需要,但以一种有趣的方式,一种健康的方式,而不是破坏性的方式,一种建设性的东西。

我认为再次回到游戏,它们之所以对孩子们玩像国际象棋这样的东西如此出色,也是因为它们是世界很好的微观模拟。它们也是世界的模拟。它们是某些现实世界情况的简化版本,无论是扑克、围棋还是国际象棋,或是外交,都是现实世界的不同方面。

它也让你能练习它们,因为你一生中有多少次机会练习一个重大的决策时刻?选择什么工作,去哪所大学?你可能,我不知道,有十几次关键的决定要做,你必须尽力做好那些决定。而游戏是一种安全、可重复的环境,你可以在那里提高你的决策过程,而且它可能还有额外的好处,就是把一些能量引导到更有创造性和建设性的追求上。

Lex Fridman:嗯,我认为练习输和赢也非常重要。这就是我为什么喜欢游戏。这就是为什么我喜欢像巴西柔术这样的东西,你可以在一个安全的环境里一次又一次地被击败。它提醒你物理学,提醒你世界运作的方式,关于有时你输,有时你赢,你仍然可以和每个人做朋友。但那种输的感觉,我的意思是,对我们人类来说,要真正理解它是一种奇怪的感觉。那只是生活的一部分。输是生活的一个基本组成部分。

Demis Hassabis:我认为武术,据我所知,还有像国际象棋这样的东西,至少我所理解的方式是,它很大程度上与自我提升、自我认知有关。就是,好吧,我做了这件事。它不是真的要打败另一个人,而是要最大化你自己的潜力。

如果你以一种健康的方式来做,你学会以某种方式利用胜利和失败。不要因为胜利而得意忘形,以为自己就是世界第一。而失败让你保持谦逊,永远知道总有更多东西要学。总有更厉害的专家可以指导你。我很确定你在武术中学到了这一点。

我认为这也是至少我在国际象棋中受训的方式。所以,同样地,它可以非常硬核,非常重要,当然你也想赢,但你也需要学会以一种健康的方式处理挫折,把你输掉某样东西时的那种感觉,转化为一种建设性的东西,比如,下次我要改进这个或者在这方面做得更好。

Lex Fridman:有一种东西是幸福的源泉,是意义的源泉,那就是进步……它与输赢无关。

Demis Hassabis:是的,是精通。在某种程度上,没有比这更令人满足的了。就像是,哇,这个我以前做不到的东西。现在我能了。再次,游戏和体育运动以及智力运动,它们是衡量……它们很美妙,因为你可以衡量那种进步。

Lex Fridman:是的,我想这就是我为什么喜欢角色扮演游戏的原因,技能树上的数字上升,字面上就是我们人类意义的来源,无论我们的……

Demis Hassabis:是的,我们对这种数字上升相当上瘾。也许这就是我们制作那样游戏的原因,因为很明显,我们自己就是爬山系统,对吧?

Lex Fridman:是的。如果我们没有任何机制……那就太可悲了。

「谷歌与 AGI 竞赛」

Lex Fridman:在商业和领导力方面,过去一年谷歌所做的事情是一个不可思议的故事。所以我认为可以公平地说,一年前谷歌在 LLM 产品方面,Gemini 1.5 算是失败的。而现在它的新版本在大获成功。从所谓的“输”到所谓的“赢”,在一年之内,需要什么?

Demis Hassabis:是的,嗯,首先,我们拥有一个绝对不可思议的团队,由 Corey、Jeff Dean 和 Oriole 领导,以及我们在 Gemini 上的了不起的团队。绝对的。所以没有最优秀的人才你是做不到的。当然我们也有很多很棒的计算资源。但然后是我们创造的研究文化,以及基本上将谷歌内部不同的团队聚集在一起,那是谷歌大脑,世界级的团队,然后是旧的 DeepMind,把所有最优秀的人和最好的想法汇集起来,围绕着打造我们能做出的绝对最伟大的系统。

这一直很困难,但我们都非常有竞争力,我们热爱研究。做这件事非常有趣,看到我们的发展轨迹很棒。这并非必然,但我们对我们现在所处的位置非常满意,而且进展速度是最重要的。所以如果你看看我们从两年前到一年前再到现在的进步,我认为我们称之为不懈的进步。伴随着不懈地交付这种进步,一直非常成功,而且整个领域,整个 AI 领域,竞争异常激烈,世界上一些最伟大的企业家、领导者和公司现在都在竞争,因为每个人都意识到了AI有多重要。看到我们的进步,对我们来说非常令人高兴。

Lex Fridman:谷歌是一家巨大的公司。你能谈谈在这种情况下发生的自然现象吗?官僚主义的出现?为了像你说的,交付产品,突破这些的挑战有哪些?过去几年交付的 Gemini 相关产品的数量是惊人的。

Demis Hassabis:这就是不懈的样子。我认为这是一个问题,任何大公司最终都会有很多管理层之类的东西,这有点像它的运作方式。但 DeepMind 其实仍然像一个初创公司一样运作(和被谷歌收购之前一样),仍然像一个初创公司。一个大公司,但仍然是一个初创公司,以果断和活力行事,我们试图兼得两全,我们拥有这不可思议的,数十亿用户的界面和不可思议的产品,我们可以用我们的AI和我们的研究来增强它们,那很了不起,世界上很少有地方你能得到那个,一方面做世界级的不可思议的研究,然后第二天就把它接入并改善数十亿人的生活。那是一个相当了不起的组合。

我们一直在削减官僚主义,让研究文化和不懈的交付文化得以繁荣。我认为我们已经取得了相当好的平衡,同时负责任地对待它,就像你作为一个大公司必须做的那样,也考虑到我们拥有的庞大产品界面数量。

Lex Fridman:你提到的关于拥有十亿用户的界面,有一件有趣的事,我曾和一位叫 Irvin Finkel 的杰出人士在大英博物馆有过一次对话。他是楔形文字的世界专家,那是一种古老的写在泥板上的文字,他不知道 ChatGPT 或 Gemini,他甚至不知道 AI,但他第一次接触到这个 AI 是谷歌 Gemini。这提醒我们,世界上有很大一部分人还不知道 AI 这些事。

Demis Hassabis:是啊,这很有趣。如果你天天刷推特和 X 平台,至少在我的时间线上,铺天盖地都是 AI 的消息。在硅谷或者其他一些特定的圈子里,所有人满脑子想的都是 AI,但对广大的普通人来说,他们其实还没怎么接触到这个东西。

Lex Fridman:而他们与 AI 的第一次互动,就成了一份巨大的责任。放眼全球,无论是印度的乡村,还是世界的任何一个角落……

Demis Hassabis:我们希望这种体验尽可能地好。在很多情况下,AI 只是在幕后默默工作,让地图或搜索这类应用变得更好用。理想情况下,对大多数人来说,这种技术应该是无缝融入的。它就是一种能提高生活效率、提供帮助的新技术而已。

Lex Fridman:Gemini 产品和工程团队的很多人都从另一个我几乎没想到的维度上对你给予了极高的评价。我一直觉得你是一位专注的科学家,关心的是那些重大的、根本性的科学问题。但他们也说,你是个非常出色的产品专家,很懂得如何打造出让大众喜爱并乐于使用的产品。所以,你能否谈谈,要创造一款深受大众喜爱的 AI 产品,需要具备什么?

Demis Hassabis:这其实要追溯到我设计游戏的那些年了。人们可能忘了,我曾经为数百万玩家设计游戏。所以,我早就有了将最前沿技术融入产品的经验,九十年代的游戏行业就是这样。

所以我真的很享受将尖端研究与产品应用相结合,去驱动全新的用户体验。我认为,这背后需要的是同一种能力,那就是能够身临其境地想象用户的使用感受,并且拥有良好的品味——又回到我们之前谈到的话题了。我相信,在科学研究中有用的那种品味,在产品设计中同样至关重要。

我一直是个喜欢跨界的人,所以我并不认为艺术与科学,或者产品与研究之间存在什么真正的界限。对我来说,它们是一个连续体。我喜欢打造那些蕴含尖端技术的产品。如果一个产品没有技术上的创新,我就提不起兴趣。它需要那种发明、创造和突破极限的能力。

Lex Fridman:在你与 Gemini 的互动中,你学到了哪些具体的东西?比如在大型语言模型方面,它的界面、布局,或者在延迟与响应之间的权衡,该如何呈现给用户,等待多久,如何展示等待状态,以及它的推理能力。这里面有很多有趣的新问题,因为正如你所说,这是最前沿的领域,我们还不知道呈现它的最佳方式。你有什么具体的心得吗?

Demis Hassabis:这是一个瞬息万变的领域,我们一直在评估这一切。但就目前而言,我们的思路是不断地简化。无论是用户界面,还是你在模型之上构建的功能,你都要尽量为模型本身让路。你可以想象,模型这列火车正沿着轨道飞速驶来,它进步的速度令人难以置信,就是我们之前谈到的那种“不懈的进步”。

你看看 Gemini 2.5 相对于 1.5 版本的提升,那是一个巨大的飞跃,我们期待未来的版本也能如此。模型的能力正变得越来越强。

所以,做 AI 优先的产品有个很有意思的地方,就是你的设计不能只看今天技术能做什么,而是要预判它一年后能做什么。你必须是一个技术功底非常扎实的产品负责人,因为你得有一种敏锐的直觉和感觉,能判断出:“OK,我现在梦想的这个功能,今天实现不了,但我们的研究路线图有没有可能在六个月或一年后,正好能跟上,实现这个设想?”

你得像是在预测并拦截这个高速变化的技术发展轨迹,同时还要把握那些我们以前没意识到的、不断涌现的新能力,正是这些能力让新的研究成为可能。比如,现在我们有了视频生成技术,我们该用它来做什么?这些多模态的能力如何应用?

我有一个疑问:我们与 AI 的交互方式,真的会停留在今天这种文本框聊天的形态吗?一旦你考虑到那些超级多模态系统,这似乎非常不可能。难道不应该更像电影《少数派报告》里那样,你和它以一种合作的方式,心意相通地互动吗?今天的交互方式感觉限制太多了。我想,可能短短几年后,我们再回头看今天的这些界面、产品和系统,会觉得它们相当原始古老了。

所以,我认为无论是在产品端还是研究端,都还存在巨大的创新空间。

Lex Fridman:一个悬而未决的问题是,我们将在何时、多大程度上转向以语音作为与机器互动的主要方式,从而取代打字?

Demis Hassabis:没错。即便你打字飞快,键盘输入的带宽还是太低了。我认为我们将不得不开始利用其他设备,比如智能眼镜、音频耳机,甚至最终可能是某种神经接口设备,从而将我们与 AI 之间的输入输出带宽提升到今天的一百倍左右。

Lex Fridman:我认为界面设计是一种被低估的艺术形式。如果你没有合适的界面,就无法释放一个系统智能的全部力量。界面是解锁其能力的钥匙。如何设计好界面,是一个非常有趣的问题。所以你说的“为模型让路”,本身就是一种真正的艺术。

Demis Hassabis:是的。这有点像史蒂夫·乔布斯一直强调的那样,对吗?我们追求的是简洁、美感和优雅。在我看来,目前还没有任何产品做到了这一点。而这正是我希望我们能够达到的目标。

这又让我想起了围棋,那是最优雅、最美丽的游戏。你能设计出像围棋棋盘那样优美的界面吗?实际上,我认为我们将进入一个由 AI 生成界面的时代。这些界面可以为你量身定制,它会适应你的思维方式、你的审美、你的感觉,AI 会根据不同的任务为你生成最合适的交互界面。感觉这很可能是我们最终会走向的方向。

Lex Fridman:有些人是高级用户,他们希望屏幕上能看到所有参数,一切都用键盘快捷键操作。而另一些人则偏爱极简主义。

Dem-is Hassabis:有些人想要隐藏所有复杂性。是的,完全正确。

Lex Fridman:下一个问题,Gemini 3 什么时候发布?从 2.5 到 3.0 需要怎样的飞跃?因为 Gemini 2.5 已经发布了许多小版本,性能上已经有了很大提升。所以,升级到一个新的整数版本到底意味着什么?是性能的代差?还是一种完全不同维度的体验?

Demis Hassabis:我们不同版本号的发布逻辑是,我们会先积累一段时间。通常,要完成一个全新的、完整周期的模型训练和产品化,大概需要六个月左右。

在这期间,会有很多新的、有趣的研究迭代和想法涌现出来。我们会把它们收集起来,你可以想象,这里面打包了过去六个月在模型架构、数据处理等许多方面最值得尝试的想法。我们会测试哪些想法对下一次迭代最有可能产生效果,然后把它们整合在一起。

然后我们就启动一次全新的、大规模的“英雄模型”(hero run)训练。在训练结束后,还有大量的后训练工作,比如用各种不同的方法进行微调和“打补丁”。这里面有一个完整的实验阶段,也能带来很多性能增益。所以,你看到的整数版本号,比如 3.0,通常指的是这个全新的、预训练好的基础模型。而像 2.5 这样的小版本,以及不同尺寸的版本,则往往是在同一个基础模型架构上,通过后续的微调或优化得来的。

当然,除此之外,我们还会推出不同尺寸的模型,比如 Pro、Flash 和 Flashlight,它们通常是从最大的模型蒸馏而来。这意味着我们提供了一系列的选择。如果你是开发者,你可以根据自己的需求,在性能、速度和成本之间做出权衡。

我们喜欢把这看作一个“帕累托前沿”(Pareto frontier):你可以想象一个坐标系,Y 轴是性能,X 轴是成本或速度/延迟。我们推出的一系列模型,正好完整地定义了这条前沿曲线。这样,无论你作为个人用户还是开发者,你的具体需求和权衡点是什么,总能找到一款满足你约束条件的模型。

Lex Fridman:所以,版本号变化的背后,是一次大规模的“英雄模型”训练,以及极其复杂的产品化过程。然后是沿着帕累托前沿对不同尺寸的模型进行蒸馏。在你推进的每一步,可能都会发现一个很酷的新产品机会,就像游戏里的“支线任务”。但你又不想做太多的“支线任务”,因为那样你就会有一百万个版本和一百万个产品。

Demis Hassabis:是的,正是如此。

Lex Fridman:这其中的取舍很难把握,但你肯定又会很兴奋,因为那些想法太酷了。比如 Veo(视频生成模型),非常酷,但它如何融入整个更大的战略版图中?

Demis Hassabis:你说的没错。所以我们总是在进行一个“汇集上游”的过程,我们把来自产品端、后训练端甚至更下游的想法,反馈并融入到下一次核心模型的训练中。这样一来,我们的主模型,也就是 Gemini 的主线,就会变得越来越通用,最终通向 AGI。

Lex Fridman:那么,当你们发布这些新版本时,各种基准测试(benchmark)对于展示模型性能,是利大于弊,还是弊大于利?

Demis Hassabis:基准测试是必要的,但关键在于你不能过度拟合它们。它们不应该成为唯一的、最终的目标。现在有像 LMArena(以前叫 LMSYS)这样的平台,它自然而然地成了大家喜欢用来测试聊天机器人的主要方式之一。当然,还有很多学术界的基准,用来测试数学、编程、通用语言、科学等各方面的能力。此外,我们还有我们自己内部非常看重的一系列基准。

这其实是一个多目标优化问题。你不想只在某一方面做得好。我们努力构建的是在所有方面都表现出色的通用系统,并且你希望做出的改进是“无悔的”,也就是说,你在提升编程能力的同时,不会损害到你在其他领域的性能。

这才是最难的部分。因为你当然可以加入更多的编程数据,或者加入更多的,比方说,游戏数据,但这样做会不会让你的语言能力或者翻译能力变差,或者影响到你关心的其他方面?所以你必须持续监控一个越来越庞大的基准测试组合。而且,当你把这些模型应用到实际产品中时,你还必须关心用户的直接使用情况、统计数据,以及你从最终用户那里收到的反馈信号,无论他们是程序员还是使用聊天界面的普通用户。

Lex Fridman:因为归根结底,你想衡量的是“有用性”,但这很难被量化成一个数字。它更多是基于大量用户“感觉”的基准。这其中的不确定性,对我来说简直有点可怕:你明明有一个更聪明的模型,但用户就是感觉“不对劲”。这太可怕了。而且如你所说,它必须在那么多领域都既聪明又有用。所以你可能因为模型解决了一个你以前从未解决过的编程难题而兴奋不已,但结果发现它写的诗变差了,或者别的什么。我不知道,这其中的平衡太让人有压力,太难了……

Demis Hassabis:平衡。

Lex Fridman:是的,平衡。因为你不能完全相信基准,你最终必须相信用户的真实体验。

Demis Hassabis:是的。然后其他更微妙的因素也开始发挥作用,比如系统的“人格”风格。它说话是冗长还是简洁?是幽默还是严肃?不同的人喜欢不同的风格。所以这非常有趣,几乎像是在探索心理学或人格研究的前沿领域。我读博士时就研究过这个,比如“第五人格模型”。我们到底希望我们的 AI 系统是什么样的?不同的人也会有不同的偏好。这些都是产品领域里从未真正遇到过的新问题,但我们现在必须迅速着手解决了。

Lex Fridman:我认为这是一个极其迷人的领域,去塑造一个 AI 的“性格”。在这样做的时候,它也像一面镜子,映照出我们自己,让我们思考我们到底喜欢什么样的东西。那么,谷歌 DeepMind 赢得这场竞赛的概率是多少?

Demis Hassabis:嗯,我尽量不从“赢”的角度看这个问题。我认为,鉴于我们正在构建的东西的重要性和深远影响,“赢”是一个错误的视角。所以有趣的是,我尽量不把它看作一场游戏或竞争,尽管我的思维方式深受其影响。在我看来,这关乎我们所有人,或者说我们这些站在最前沿的人,我们有责任将这项不可思议的技术——它既可以用来创造难以估量的好事,也伴随着风险——安全地引导到这个世界上,为了全人类的福祉。这一直是我的梦想,也是我们一直努力在做的事情。我希望当 AGI 越来越近,其重要性变得显而易见时,整个社区,也许是整个国际社会,最终能围绕这个目标团结起来。

Lex Fridman:我同意你的看法,说得非常美。你说过你和其他一些 AI 实验室的负责人都有交流,关系也不错。随着竞争日益激烈,维持这些关系有多难?

Demis Hassabis:到目前为止还算顺利。我以善于合作为荣。我本质上是个乐于合作的人。研究本身就是一项合作的事业,科学也是。如果你能治愈可怕的疾病,或者找到一种不可思议的疗法,这对全人类来说终归是纯粹的好事。能源问题也是一样,所有我感兴趣的、希望用AI帮助解决的问题都是如此。所以我只希望这项技术能够存在于世界上,被用于正确的目标,并且它带来的好处,它的生产力提升,能够被分享给每一个人。所以我努力和所有顶尖实验室的负责人保持良好的关系。他们中很多人都是非常有趣的人物,正如你可能想象的那样。

但是,我希望我跟他们几乎所有人都关系融洽。我认为,当未来的形势变得比现在更加严峻时,拥有这些沟通渠道会非常重要。这将为必要的合作或协作提供可能,尤其是在安全等议题上。

Lex Fridman:是的,我希望在一些风险不那么高的领域能有一些合作,以此作为维持友谊和关系的机制。比如说,我觉得如果你和埃隆·马斯克能以某种方式合作开发一款电子游戏,整个互联网都会为之疯狂。这类事情能增进情谊和良好关系。而且你们俩都是真正的游戏玩家,所以创造一些东西……

Demis Hassabis:那会非常棒。我们过去也聊过这个,这或许是我们能做的一件很酷的事。我同意你的看法,能有一些可以纯粹为了合作而做的“副项目”会很好,这对双方是双赢的,而且也能锻炼那种“合作的肌肉”。

Lex Fridman:我把科学探索看作是全人类的那个“副项目”,而我认为谷歌 DeepMind 一直在真正推动这一点。我很希望看到其他实验室也能做更多科学方面的事情,然后开展合作,因为在重大的科学问题上合作,似乎总是更容易一些。

Demis Hassabis:我同意,我也很想看到这一点。很多其他实验室都在谈论科学,但我认为我们是唯一真正将 AI 用于科学并付诸行动的。这就是为什么像 AlphaFold 这样的项目对我来说如此重要。我认为对我们的使命而言,就是要以一种非常具体的方式,展示 AI 如何能明确地用于造福人类。而且,我们还从 AlphaFold 的基础上孵化了像 Isomorphic 这样的公司,用 AI 进行药物研发,进展非常顺利。你可以想象,我们还能构建更多 AlphaFold 类型的系统,进入化学领域,帮助加速药物设计。我认为,我们需要向社会展示和解释的,正是这些 AI 能带来巨大益处的实例。

Lex Fridman:最近似乎一直在进行一场人才争夺战,有些是网络上的段子,我不知道你怎么看。你对 Meta 用巨额薪酬挖人以及这场人才争夺战的升温有什么看法?我应该说,很多人都认为 DeepMind 是一个做尖端工作的好地方,原因就是你刚才概述的那些,那里有一种充满活力的科学文化。

Demis Hassabis:Meta 现在当然在采取一种策略。至少从我的角度看,我认为那些真正信奉 AGI 的使命、理解它能做什么、并明白其带来的好坏两种真实后果以及其中蕴含的责任的人,他们投身于此,主要是为了像我一样,能够站在研究的最前沿,从而帮助影响这项技术的发展方向,并安全地将其引导到世界上。而 Meta 目前并不在最前沿。也许他们能设法赶上来,从他们的角度看,他们现在的做法可能是理性的,因为他们落后了,需要做些什么。但我认为,有比金钱更重要的东西。当然,你必须支付给员工符合市场水平的薪水,这些标准也在不断提高。

我早就预料到了这一点,因为越来越多的公司领导者终于意识到我三十多年前就知道的事情:AGI 可能是人类有史以来将要发明的最重要的技术。所以在某种意义上,他们的做法是理性的。但我也认为有一个更大的问题。现在 AI 领域的人薪水都非常高。

我记得我们 2010 年刚创业的时候,有好几年我都没给自己发工资,因为没钱。我们筹不到任何资金。而现在,一个实习生的薪水,就相当于我们当时整个种子轮的融资金额。这挺有意思的。我还记得那些我不得不免费工作,甚至自掏腰包去实习的日子。现在完全反过来了,但世界就是这样。这是新世界。但我认为,我们一直在讨论 AGI 之后会发生什么,能源问题解决了等等,到那时,金钱本身到底还意味着什么?我认为在未来的经济中,我们将有更大的问题需要解决,比如经济如何运转,公司如何运作。所以,今天关于薪水之类的事情,可能只是一个次要问题。

Lex Fridman:是的,当你面对如此巨大的影响和如此宏大、迷人的科学问题时……

Demis Hassabis:而这一切可能只有几年之遥了。

本文编译自 Lex Fridman Podcast

原文 | youtube.com/watch?v=-HzgcbRXUK8

· · ·

📢 AI 产品爆发,但你的痛点解决了吗?

2025 全球产品经理大会

8 月 15–16 日

北京·威斯汀酒店

互联网大厂、AI 创业公司、ToB/ToC 实战一线的产品人

12 大专题分享,洞察趋势、拆解路径、对话未来。

立即扫码领取大会PPT

抢占 AI 产品下一波红利

(文:AI科技大本营)