在Claude Code等编程工具有望爆火突围的情况下,Cursor却陷入了一场由定价策略引发的信任危机。从6月16日到7月4日,短短三周内,这家备受开发者青睐的公司经历了一次完整的”公关灾难”——从悄然改变收费模式,到用户强烈反弹,再到公开道歉并承诺退款。

事件回顾:一场沟通不当的”升级”

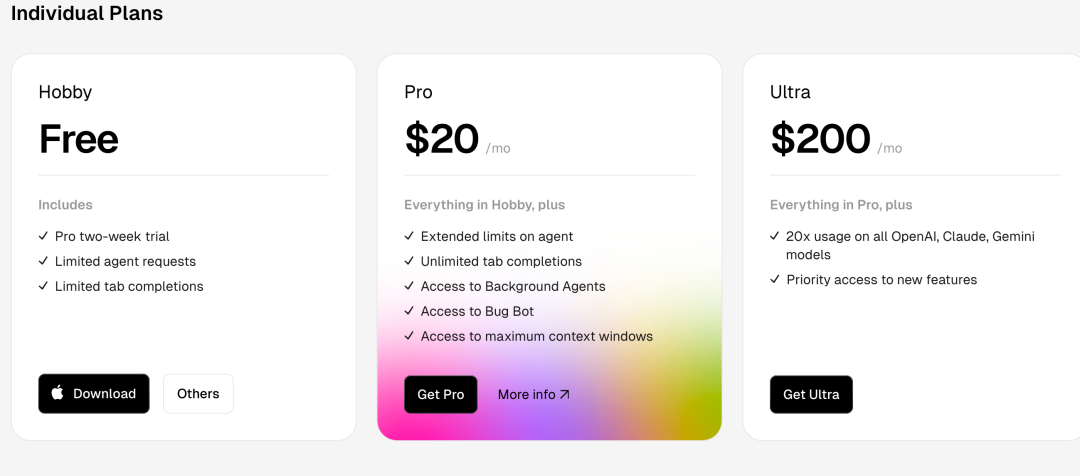

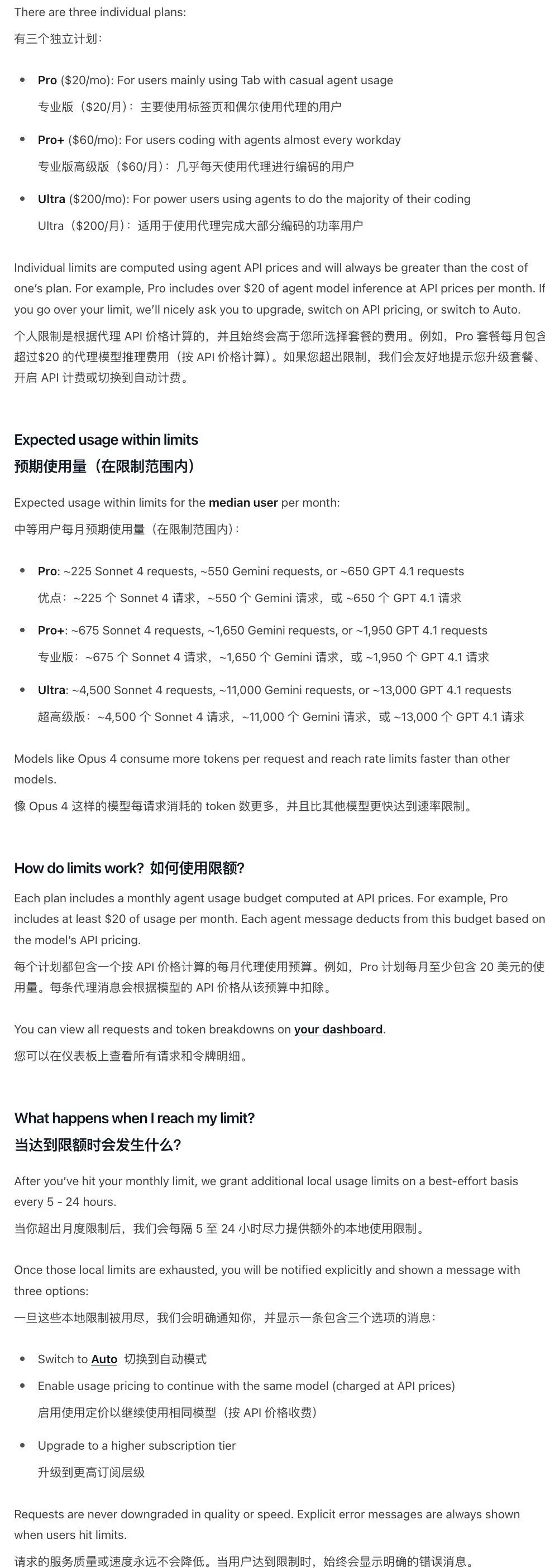

6月16日,Cursor宣布对Pro计划进行调整,将原有的请求数限制改为计算量限制,声称为用户提供”至少20美元的模型推理额度”和”无限制使用Auto模式”。然而,这个看似优化的方案却引发了用户的集体不满。

问题的核心在于:用户发现所谓的”无限制”只适用于Auto模式,而其他模型的实际可用次数大幅缩水。原本Pro计划提供500次Sonnet请求,现在按API定价计算,实际只能支持约225次Sonnet 4请求。这意味着用户花同样的钱,得到的服务却减少了一半。

更让用户愤怒的是沟通方式。许多用户表示,他们是在收到意外账单后才发现政策变更,而Cursor的官方说明模糊不清,”无限制使用”的表述严重误导了用户预期。

用户反馈:从失望到愤怒

社交媒体上,用户的反馈五花八门但情绪一致——失望和愤怒。有用户直言:”从500次请求到225次,这不是升级,这是降级。”还有企业用户担心:”信任已经被打破,很多企业客户不会再选择你们。”

最具代表性的抱怨集中在三个方面:

-

年付用户感觉被”背叛”,认为Cursor单方面改变了已付费的服务条款 -

Auto模式虽然”无限制”,但实际体验不佳,用户反映其智能路由功能不稳定,经常出现无法编辑等问题 -

缺乏透明的使用量显示,用户普遍反映新的计费模式过于复杂,难以预估实际使用成本。有用户直言”从500次请求到225次,这是明显的服务缩水”。

Cursor的回应:道歉与补救

面对汹涌的用户抗议,Cursor在7月4日发布了详细的道歉声明。CEO承认”我们的沟通不够清晰,这伤害了用户对我们的信任”,并宣布了几项补救措施:

-

全额退款:为6月16日至7月4日期间产生意外费用的用户提供退款 -

改进透明度:更新定价页面,在Dashboard中增加使用量显示 -

保留选择权:允许用户选择回到旧的500次请求模式

事件解读

Cursor 价格政策实在是“成也萧何,败也萧何”,当年通过不区分模型“无限量”的模式获得了大量的早期客户,然而,随着Vibe编程越来越普及,处理的任务越来越复杂,旧有的请求次数限制难以准确衡量不同模型或同一模型在处理不同长度、复杂任务时所消耗的实际计算资源。例如,一个简单的代码补全请求与一个需要多轮推理、大量上下文的复杂代码生成请求,其背后的计算成本可能相差一个数量级,按API定价能更好地反映真实成本。 现在以Agent为主的AI 编程工具,比如Claude Code产品价格直接就是Cursor的十倍(某种角度上看,正是因为这样的阻碍,导致cursor无法完全像Claude Code那样设计)。

从商业公司长期运营角度看,这个价格不得不调,也许是运营经验缺乏,Cursor低估了用户对”无限制”承诺的期待。在AI工具竞争激烈的当下,用户已经习惯了相对简单直接的定价模式。突然转向复杂的使用量计费,必然会引发”被套路”的感受,引起了汹汹民意,最后不得不退款道歉。

虽然,Cursor表态诚恳,也提供了补救措施,但信任一旦破裂就很难修复。如何在商业可持续性和用户满意度之间找到平衡,提供渐进式的清晰透明的价格,让用户能接受,感觉用的值,将是AI工具厂商面临的又一大问题。

公众号回复“进群”入群讨论。

(文:AI工程化)