Datawhale学术

外籍院士:屠呦呦,来源:软科

Datawhale学术

外籍院士:屠呦呦,来源:软科

昨日,美国国家科学院公布了新当选的院士和外籍院士,诺奖得主、中国中医科学院青蒿素研究中心屠呦呦教授当选外籍院士。

随后,中国科学院院士、美国科学院外籍院士颜宁发文称:“感谢屠奶奶提升这个‘士’的含金量,我所在的‘学部’是Physiology & Pharmacology(生理学与药理学),暗戳戳期待屠奶奶也选这个。”

图源:颜宁微博

与此同时,屠呦呦当选的话题登上热搜,引发热议。尽管已经获得过众多国家级、国际级奖项的认可,但在中国科学院院士或中国工程院院士这一我国科技领域最高学术称号的评选上,屠呦呦教授仍未有名。

“屠呦呦为什么不是两院院士?”再次成为舆论焦点。

01

“为什么不是两院院士?”

这一争议,在10年前屠呦呦获诺贝尔奖时,就曾有过。

很多人第一反应,是落脚到对院士评选规则的反思。

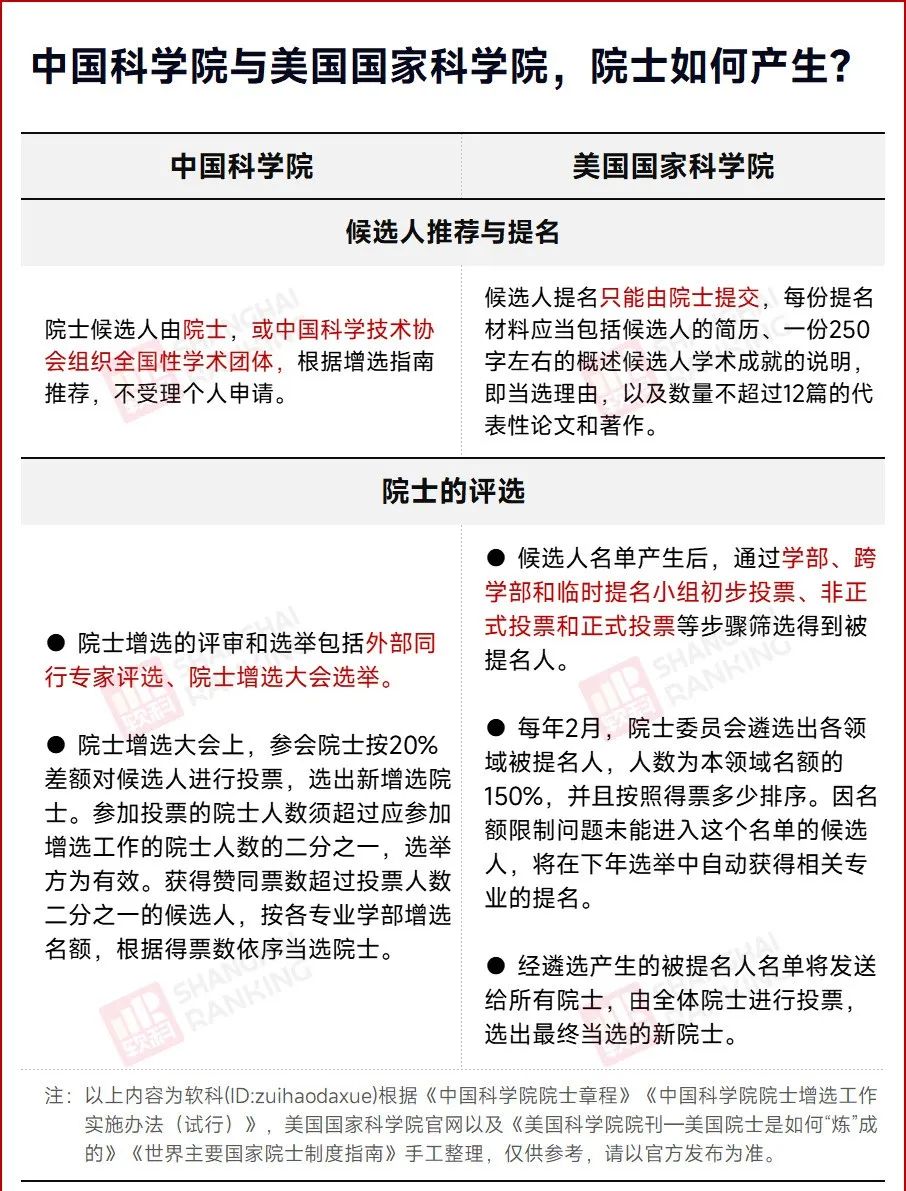

根据《中国科学院院士增选工作实施办法(试行)》,年满65周岁(按增选年1月1日前足龄计算)的候选人需要2名院士推荐,且须有1名院士所在专业学部与该候选人被推荐的参评专业学部相同,或两者专业领域相近,方为有效。而由中国科协组织学术团体推荐的候选人,年龄不超过65周岁。而美国美国科学院的院士评选则没有年龄这一限制。

那么,是不是可以放宽增选院士的年龄限制呢?这取决于是否能做到让院士头衔完全回归最高学术荣誉。

21世纪教育研究院院长熊丙奇认为,国外的科学院、工程院当选院士是学术性、荣誉性的,一名科学家当选院士之后没有任何利益和学术特权,因此,对于当选院士,科学家并不怎么特别看重。评选院士,也如评诺贝尔奖一样,不要求本人申请,而是实行科学家同行推荐。这些学术机构,大多坚持严格的评选标准,以维护学术声誉。我国科学院评选外籍院士,也明确只是学术荣誉,没有任何学术利益。按照这种评选及管理院士的办法,院士头衔只是荣誉而已,既没有更高的学术地位,也没有学术特权。

近年来,我国两院也在推进把院士头衔回归最高学术荣誉的工作。2022年发布的《关于深化院士制度改革的若干意见》提出,要让院士称号进一步回归荣誉性、学术性。

面对是否当选院士,屠呦呦本人很淡然平和。

她说:“青蒿素项目不是一个人做的,是一个团队做的,是一个大协作项目,是许多人共同参与的结果。这个荣誉不仅仅属于个人,也属于中国科学家群体。”

在过去几年两院院士增选时,均有谣言称屠呦呦落选,中国工程院相关工作人员曾辟谣,称屠呦呦并未参选。中国中医科学院青蒿素团队的研究人员也曾公开表示:“屠老师无意参评院士,也不会报名。”

02

更多中国学者,在国际获得认可

尽管屠呦呦教授因为诸多因素,暂未当选为两院院士,但她的研究成果助力中国从上世纪40年代每年报告约3000万疟疾病例,到如今完全消除疟疾,这一重要突破所带来的影响可能远超院士头衔所能赋予的。

恰如颜宁所说,屠呦呦的当选提升了这个“士”的含金量。从杨振宁、丘成桐等传奇科学家,到薛其坤、施一公、李亚栋、颜宁等青年科研领军人才,一批中国学者在当选为中国科学院院士的同时,也当选为美国国家科学院院士。

随着各国学术组织之间联系逐渐紧密,除了美国国家科学院外,其他国家院士的增选中也不乏中国学者的身影。据统计,中国学者入选科学院或工程院院士人数较多的国家包括澳大利亚、德国、俄罗斯、加拿大、英国等,发展中国家科学院和欧洲科学院也有较多中国学者入选。

能够获得国际科研界认可,不仅是对中国学者个人的认可,更彰显了中国科研创新能力在持续提升。

在当年获诺贝尔奖后,面对荣誉,85岁的屠呦呦言明自己并不打算停下追求真理的脚步。在2024年全球科技女性创新论坛上,屠呦呦教授在致信中表示:“希望越来越多的年轻人接过科技创新的接力棒,热爱科学、投身科学。”

也正如屠呦呦教授所期望的那样,越来越多的青年科学家,投身前沿科学的探索,收获了国内国际科研界的“多重认可”。

不过,也有人担心现有科研评价体制下,“墙内开花墙外香”的现象会再次发生。清华大学教授鲁白认为,如何确立更为合理的、以原创性贡献为核心的科研评价体系和激励体系,对于未来中国科研发展具有重大意义。这既是深刻的挑战,也将是改革的机遇。

給屠奶奶点赞⬇️

(文:Datawhale)