跳至内容

2012 年,Dylan Field 从布朗大学辍学时,他可能没想到,自己会在十三年后带着一款「用浏览器画图」的设计工具,敲响纳斯达克钟声。

7 月 31 日,协作设计软件公司 Figma 在纽约证券交易所成功挂牌上市,首日表现令人瞩目。开盘价即飙升至 85 美元,较发行价上涨逾 157%。盘中最高一度冲至 124.63 美元,涨幅达到 277.7%,最终收于 115.50 美元,较发行价上涨约 250%。

这一惊人的涨幅,创造了美国资本市场的新纪录——Figma 成为史上首个募资超过 5 亿美元且首日股价涨超三倍的大型 IPO。

值得注意的是,此次 IPO 采用了拍卖式定价,以满足超额的市场需求。根据报道,Figma 的 IPO 获得了 40 倍以上超额认购,投资者认购热情空前高涨。

Figma 选择此时 IPO,背后有着一段波折的战略博弈史。在 2022 年 9 月,创意软件巨头 Adobe 宣布将以 200 亿美元 收购 Figma,这一消息一度震动业界。

Adobe 看中了 Figma 在 UI/UX 设计领域的崛起——Figma 以云端协作彻底改变了传统设计流程,甚至导致 Adobe 自家的 XD 等产品节节败退。然而,这桩备受瞩目的并购很快遭遇全球反垄断监管的严审。

最终,在漫长的审查后,Adobe 于 2023 年末被迫放弃了这笔交易,支付了 10 亿美元的分手费。Adobe 首席法务官公开承认,在欧洲他们看不到通过审查的明确途径,只能作罢。

收购告吹既是挑战也是机遇。一方面,一夜之间少了一个 200 亿美元的退出选项,早期投资者原本唾手可得的回报落空,不免头疼。另一方面,Figma 赢得了继续独立发展的机会,可以在更理想的市场时机寻求上市。

三年之后才启动 IPO,有没有赌的成分?有一点,但没关系,Figma 自身,有着独特的商业模式和战略定力。

从产品形态看,Figma 是一款云端协作设计工具,核心卖点是多人实时协同的设计与原型制作。创始人 Dylan Field 当年提出的愿景是:「让设计像 Google 文档一样协作」。

Figma 创始人Dylan Field. 图片来自:The Sydney Morning Herald

为降低用户门槛,Figma 采取了「Freemium」,免费增值模式:个人和小团队可以免费使用基本功能,大型企业则付费订阅高级版本。这一策略大幅降低了新用户的采纳门槛,让 Figma 在设计师群体中病毒式传播。

当时竞争对手如 Sketch 仅限本地安装、Adobe XD 缺乏实时协作,而 Figma 凭借浏览器就能运行、跨平台无障碍,再加上实时云端存储和分享,大幅提升了团队协作效率。

现在回看,Adobe的收购失败,可能是科技行业最戏剧化的一次逆转:合并失败后,反而更强了。在 Adobe 忧心忡忡试图稳住旧王国时,Figma 用 多人协作与浏览器化操作,以及押注 AI,把设计工具做成一个操作系统的样子。

如今的 Figma 人人爱,但放在曾经,一个「浏览器上的 Photoshop」,堪称天方夜谭。

今年才三十出头的 Dylan Field,经历颇为传奇。小时候他是儿童演员,出演过 Windows XP 的广告。

后来他的兴趣转到了编程上,18 岁时进入布朗大学学习计算机。2010 年,Dylan Field 结识了擅长图形技术的学长 Evan Wallace。两年后获得 Thiel Fellowship 奖学金之后,他选择退学,与 Evan Wallace 一起创业。

以当时的浏览器技术,想要在网页上实现设计、绘图和多人协作,难度很高。

两位创始人各有长处,也各司其职。Dylan Field 拿到的奖学金,成了 Figma 的启动资金。并且他主导了后来的几轮融资,引入了包括红杉、Index Ventures 等资方。

Dylan Field 对于「协作」这个最核心的基因非常重视。在上市的公开信中,他把设计社区成员和 Figmates(社区大使)放在了最前面来感谢。

这两个人群的确在早期为 Figma 的推广起到了「自来水」的作用,完全是野生冷启动,不是靠营销砸出来的热度。

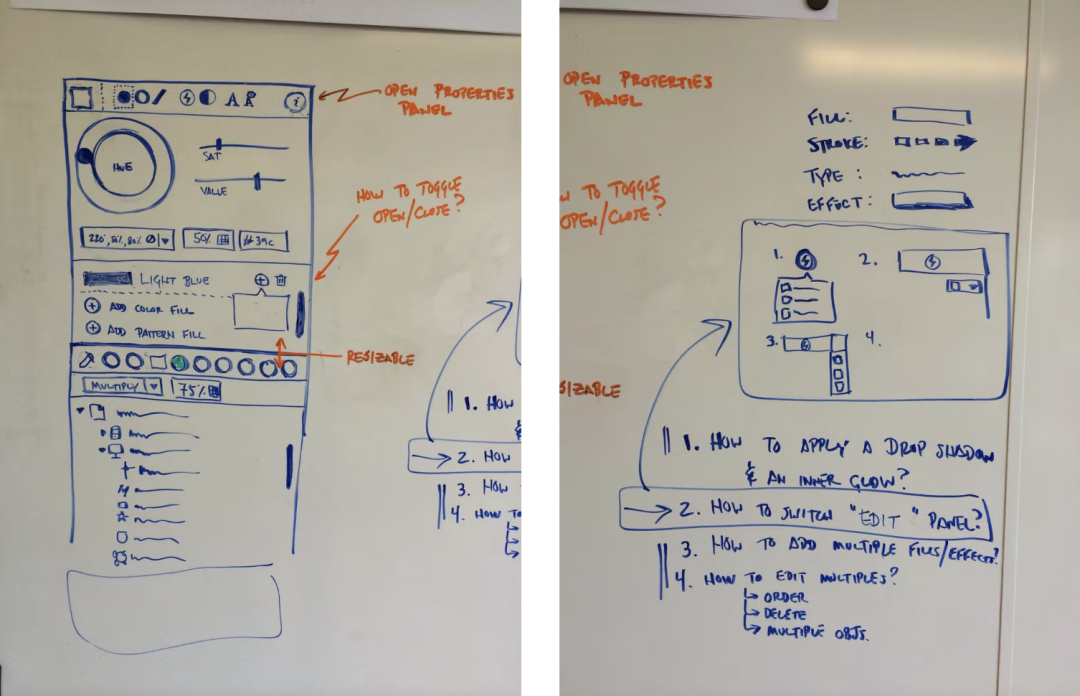

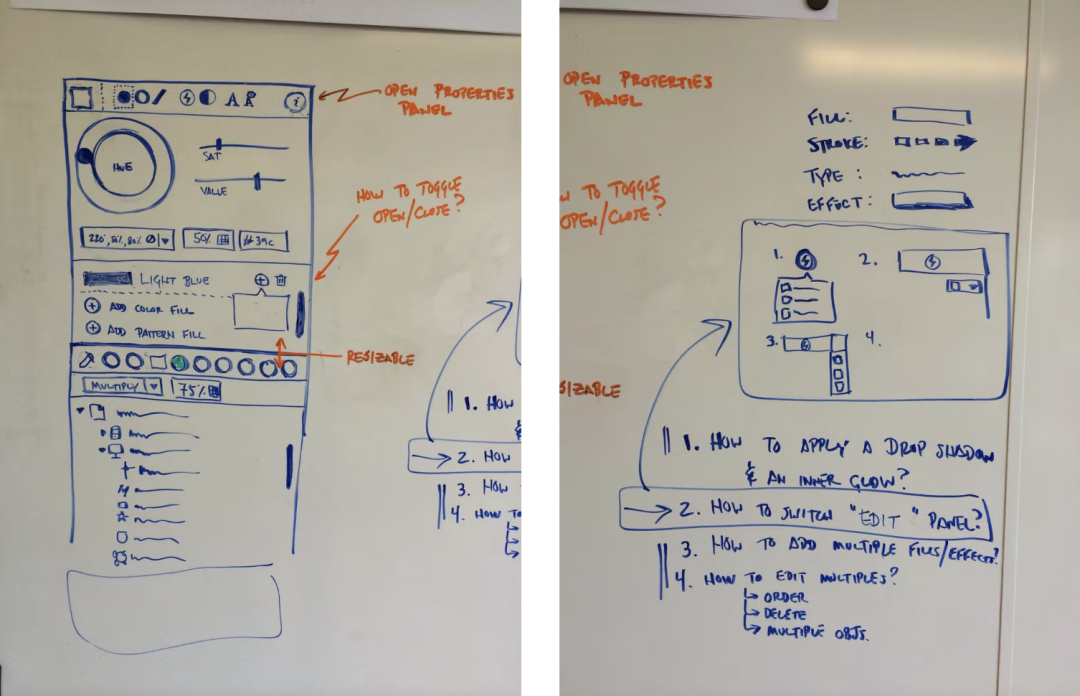

另一边,Evan Wallace 为 Field 所构想的前景,打下了最坚实的技术基础。他负责构建 Figma 的核心引擎,包括渲染引擎、多用户协作服务、矢量与文本编辑组件,以及插件系统架构。他还主导了利用 WebAssembly 和 WebGL 提升加载性能的底层优化,是 Figma 平台性能的缔造者。

左:Evan Wallace, 右:Dylan Field 图片来自:Figma blog

Figma 的转折点出现在 2016 年,当时它在设计师社区口碑渐起,但尚未形成稳定的商业模式。微软的设计团队表达了对 Figma 的喜爱,但由于 Figma 当时完全免费且前途未卜,高层难以正式采用。

这促使 Field 意识到,只有商业可持续,产品才能走得更远。于是 2017 年开始,团队协作功开始收费,并推出企业订阅版本。事实证明这一决策十分明智:收费并没有吓跑用户,反而让大型企业更加踏实地将 Figma 纳入核心工作流。到 2018-2019 年,Figma 的付费用户和收入曲线陡然上扬,公司从「烧钱换增长」转向自我造血。

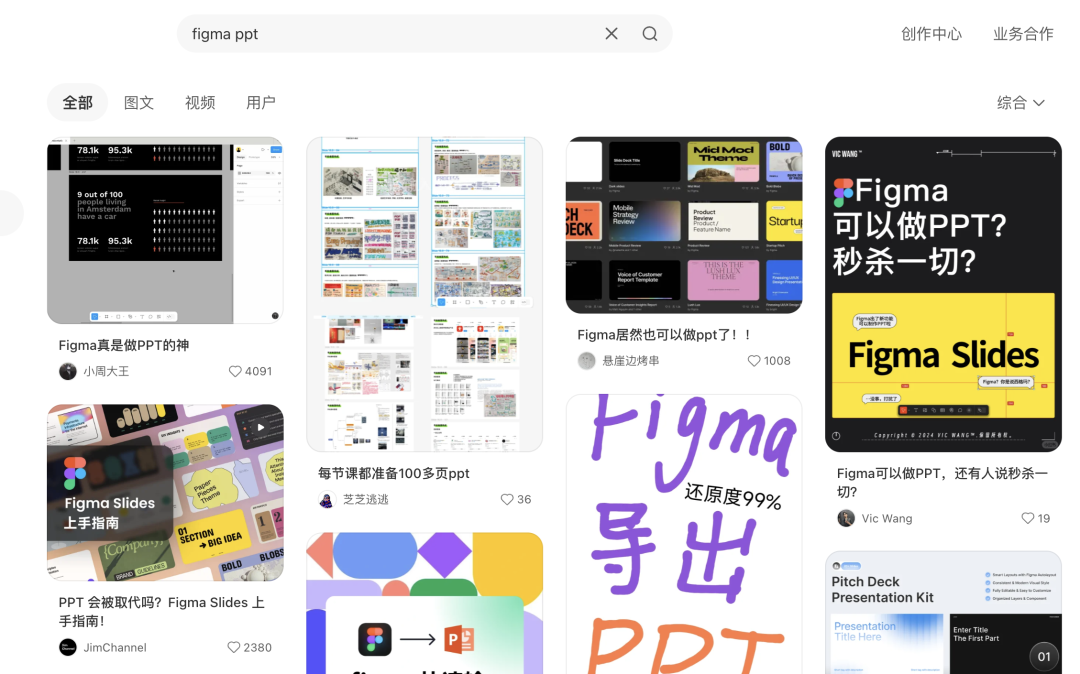

一个冷知识是,Figma 或许是为数不多打入中国高校设计生中的新生代硅谷工具。一方面是因为 Figma 在做视觉展示和 web demo 方面得天独厚,更因为它的协作能力,适合学生团队做小组作业,甚至有学生拿来做 PPT。

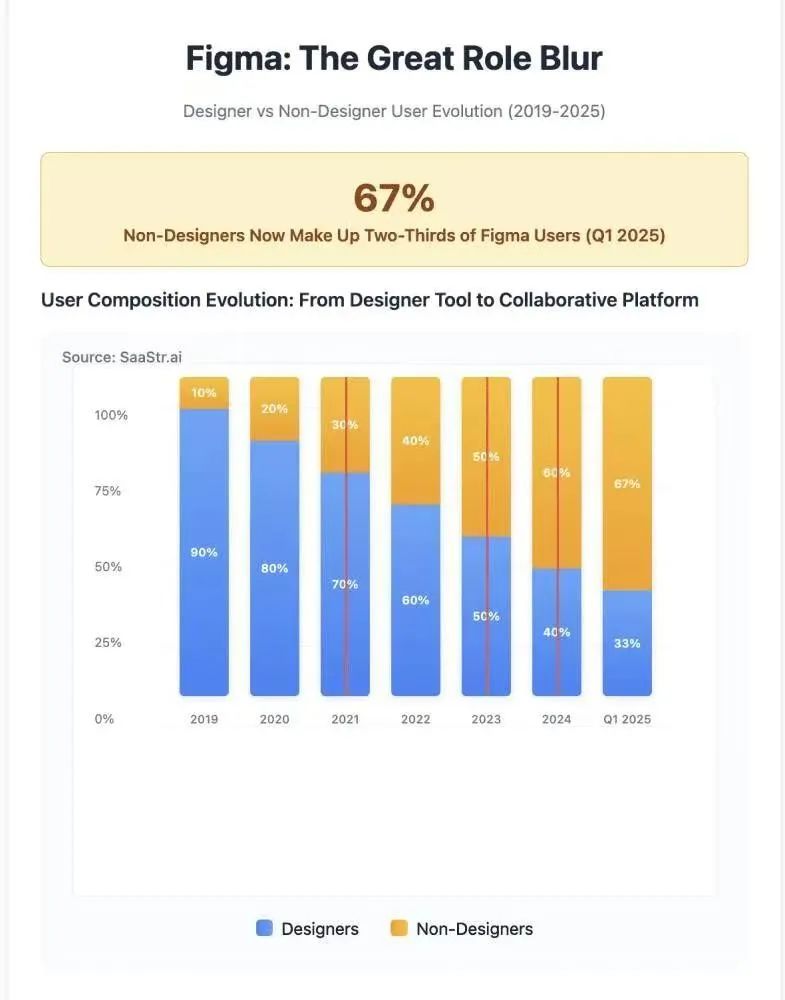

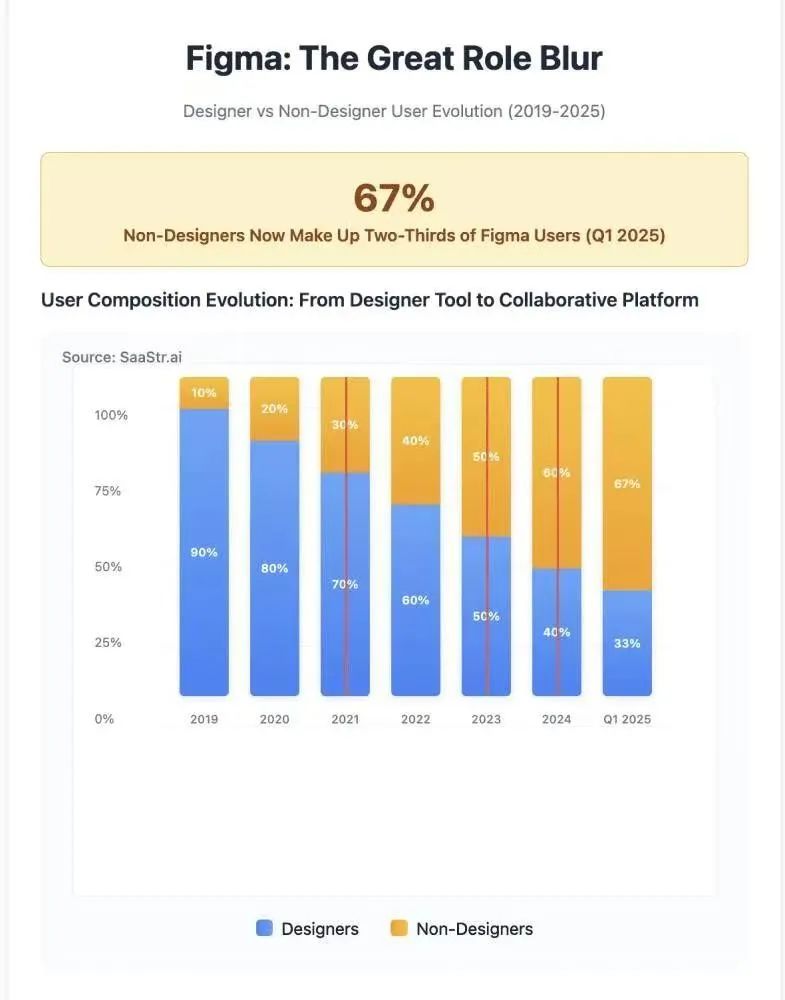

可以说,Figma 是在非专业设计师人群中相当受欢迎的设计工具,非专业用户也构成了它三分之二的用户群。因此它也被称为「最适合写字的人用的设计软件」。

真正让 Figma 腾飞,则是 2020 年的疫情,居家办公催生了远程线上办公的需求,而 Figma 仿佛早早为此做好了准备。大量分布各地的团队通过 Figma 云端共同设计,从线框图到白板头脑风暴都在一个平台完成,Figma 不仅是设计工具,更成为远程团队的虚拟工作空间。这段时期 Figma 用户激增,估值随之水涨船高。

极其迅猛的表现,让 Adobe 注意到了 Figma,随之开出 200 亿美元的天价收购——后来的事,大家也都知道了。

Adobe 收购的折戟,并没有让 Figma 停下发展的节奏。实际上,这可能反倒让 Field 松了一口气:他本来也并不愿意被吞并。

在 Adobe 的收购接触期间,Field 已经着手开始搭建 AI 团队,2024 年,Figma 一系列的 AI 功能正式亮相。

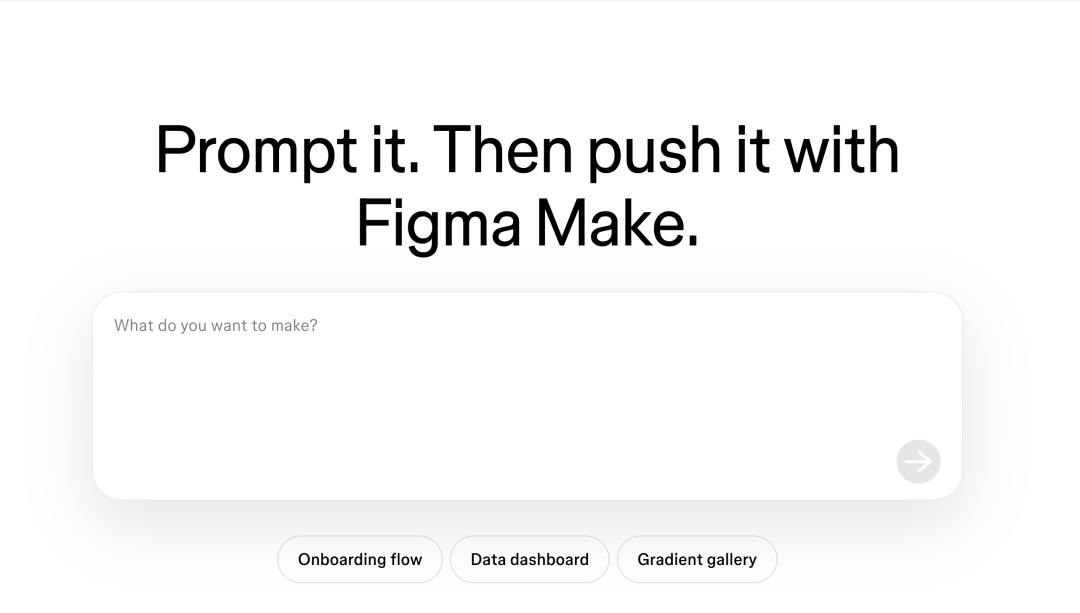

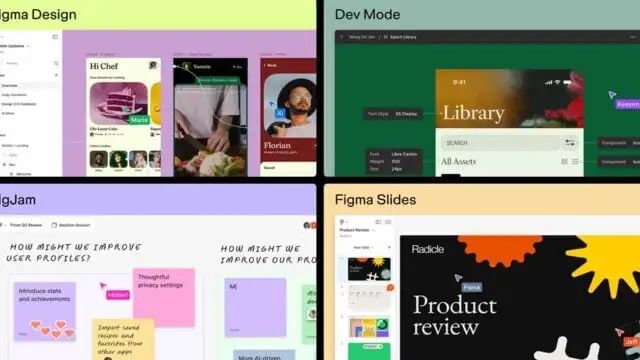

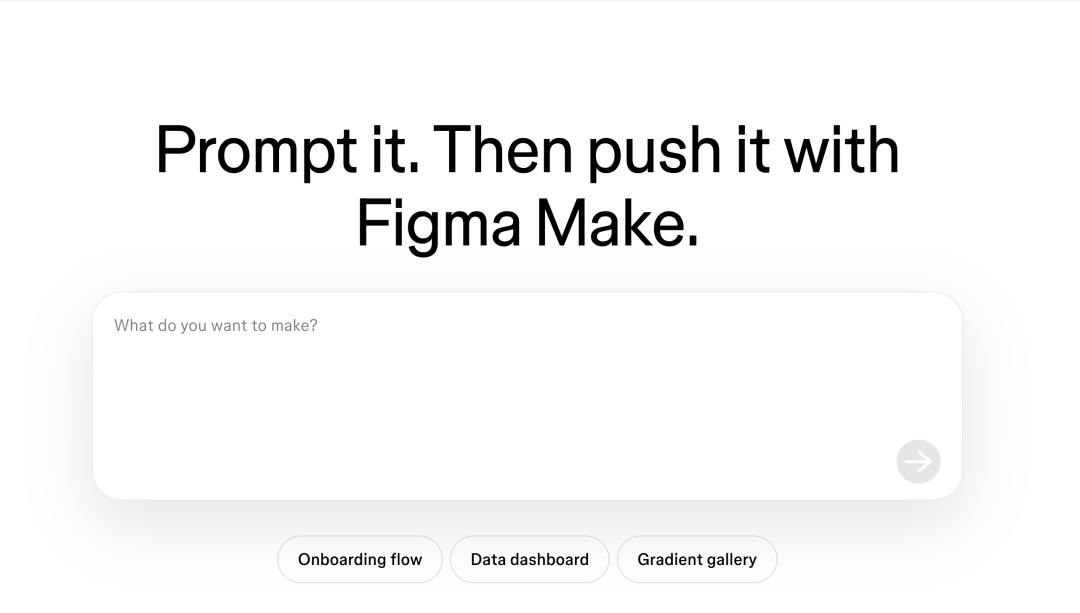

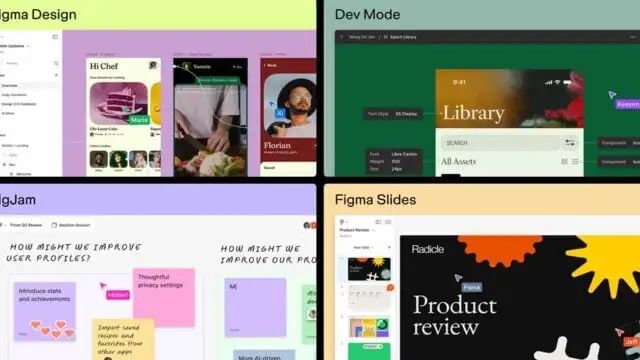

从原型生成,文案补足,再到智能搜索图片和素材,一系列内置原生的 AI 功能,旨在把 Figma 带入下一个阶段。Figma 还开始涉足更多元的产品领域以扩大神经网络的训练场景,同时上线了开发者模式,方便工程师从设计稿直接提取代码片段,加速设计到开发的衔接。

这些做法展现出 Field 对 Figma 未来的构想:不仅做设计师的工具,也成为连接设计、开发、产品的协作中枢。红杉资本投资人 Andrew Reed 曾经说,「2022 年时还看不出 Figma 在 AI 方面的优势,而现在它有能力为客户带来大幅升级的体验。」

如今 Figma 上市的盛况,也算证实了他的预言。Dylan Field 表示,未来公司的使命不会变,将始终致力于设计工作更加开放、更加协作、也更加智能。

的确,Figma 的 IPO 不仅仅是一个财经新闻,也标志着它作为「下一代生产力平台」的正式亮相。

Figma 的成功,不只是技术路线上的胜利,更代表着设计行业协作方式的根本转变。它避开了本地软件传统的路径依赖,用浏览器为载体,带来了「实时协作」这一使用范式上的创新。

而当 AI 成为全行业的共同议题时,Figma 也没有选择转向模型或生成类产品,而是坚定地扮演「工作流基础设施」的角色——提供结构,而不是内容;搭平台,而不是定结论。

随着 FigJam,Figma Make 等功能的上线和完善,以及 AI 能力逐步内嵌到产品结构中,它所面向的人群正在变得更加宽泛:产品经理、开发者、运营人员、内容创作者,等等等等。

这可能是 Figma 真正意义上的「下一轮增长曲线」。未来,Figma 的故事,绝不仅仅只限于作为一个「工具公司」的故事,而将会有着更具想象力的叙事。

欢迎加入 APPSO AI 社群,一起畅聊 AI 产品,获取#AI有用功,解锁更多 AI 新知👇

✉️ 邮件标题「姓名+岗位名称」(请随简历附上项目/作品或相关链接)

(文:APPSO)