人工智能与科学研究的深度融合正在重新定义科学发现的边界。从AlphaFold破解蛋白质折叠难题,到GPT-4在化学、物理等领域展现的推理能力,AI for Science已经从实验室的概念验证走向产业化应用的关键节点。

然而,当前的AI for Science生态仍面临着显著的结构性挑战。一个核心痛点是知识获取与工具使用的门槛。据统计,人类科学文献的增长速度已经远超个人研究者的阅读能力:19世纪以来文献数量增长了4000倍,而人们的阅读速度仅提升了2倍。面对这种“信息过载”,传统的文献调研方式已经难以满足快速迭代的科研需求。

更深层的挑战在于,当前大多数AI工具缺乏科学推理的专门优化。通用大模型虽然具备强大的语言能力,但在处理科学概念、解析实验数据、理解学科间逻辑关系等方面仍有明显局限性。科研工作者迫切需要一个既具备通用智能又深度理解科学语境的“超级助手”。

在这样的背景下,上海交通大学-深势科技联合发布的SciMaster显得格外引人注目。作为全球首款真正意义上的“通用科学智能体”,SciMaster并非简单的工具集合,而是对整个科研流程的系统性重构。

SciMaster的核心创新在于将传统的线性科研流程转化为并行化的智能执行链路。当研究者提出一个科学问题时,SciMaster会自动将其拆解为“读、算、做、写”等子任务,并同时调用多种资源进行处理。这种并行化处理不仅大幅提升了效率,更重要的是能够发现传统方法容易遗漏的跨领域关联。

与市面上的科研辅助工具不同,SciMaster基于专门的科学基座大模型Innovator构建,这是一个具备科学多模态能力的专用模型,能够理解和处理文献图表、实验数据、分子结构等科学特有的信息形式。

SciMaster目前需要受邀试用,据悉,内测码一码难求。其核心功能聚焦于“通用科研报告”的自动生成,同时具备科研工具调用和实验流程自动化等高级能力。值得注意的是,SciMaster并非简单的问答系统,而是一个能够独立规划、执行复杂科研任务的智能代理。

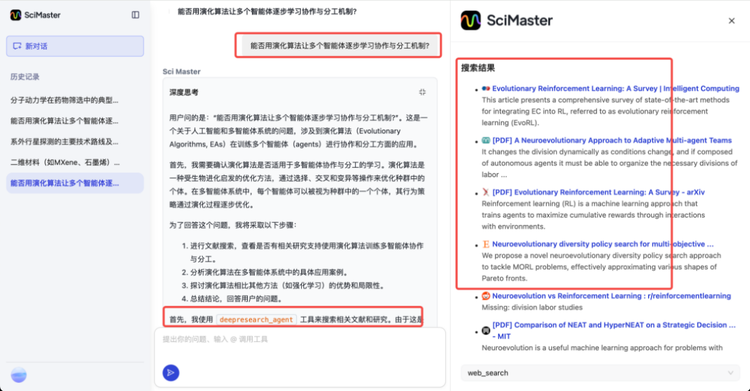

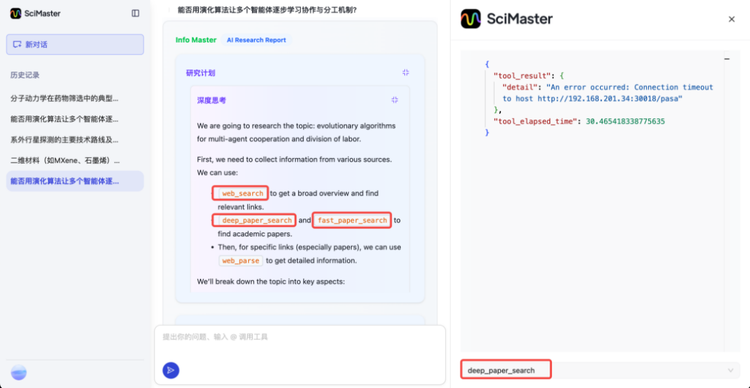

我们第一时间进行了内测,提出了一个需要跨领域的Prompt,SciMaster会同时检索相关文献、调用计算工具进行模拟验证、整合实验数据,最终生成一份涵盖理论基础、技术路线、实验验证的完整调研报告。

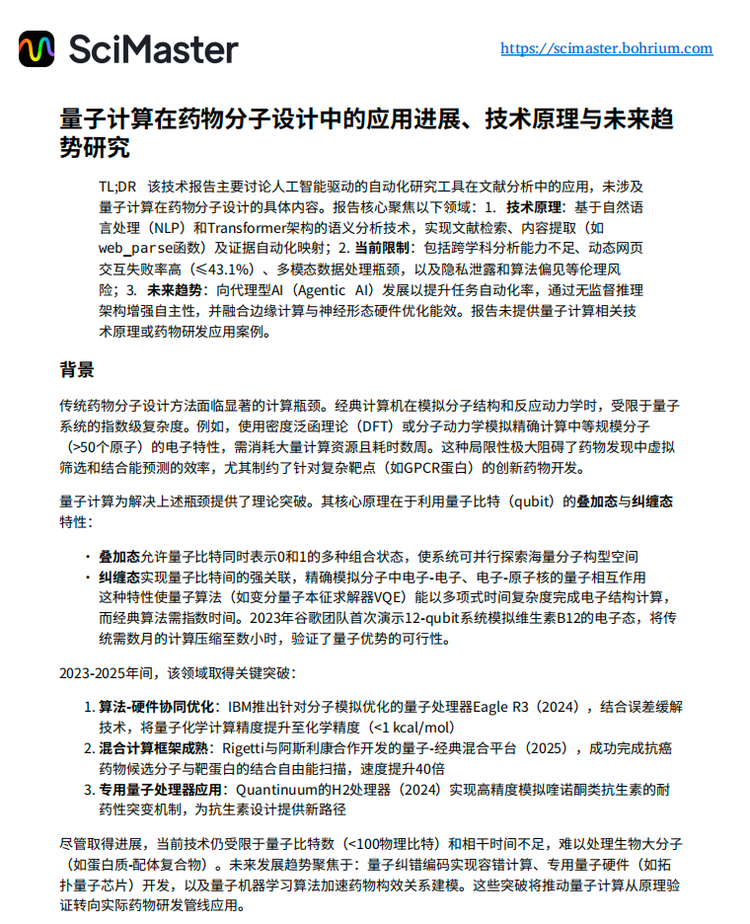

系统对量子计算技术的阐述具备了相当的专业水准,从VQE算法原理到量子比特物理特性的解释都较为准确,技术参数的引用也体现了一定的精确性。在信息时效性方面,报告涵盖了近两年的技术进展,包括主要厂商的硬件突破和产学研合作成果,显示出系统具备追踪前沿动态的能力。报告中的技术细节,如化学精度标准、硬件规格参数等,表明SciMaster在处理量化指标时能够保持较好的准确性,这对科研工作具有实用价值。

传统科研模式遵循着严格的线性序列:研究者首先进行文献调研,然后基于已有知识进行数据分析,最后撰写研究报告。这种串行化流程虽然逻辑清晰,但存在明显的效率瓶颈和信息孤岛问题。SciMaster通过引入并行化任务执行架构,彻底打破了这种时间束缚。SciMaster可以对任务拆分出的子问题分别调用工具,并行执行多个子任务。

在信息爆炸的时代,科学知识分散在互联网的各个角落和专业数据库的深层结构中,传统的单一检索模式往往只能触及知识冰山的一角。SciMaster通过构建多源数据融合架构,实现了对全域科学信息的系统性整合。系统同时调用WebSearch进行互联网全景扫描,WebBrowser对相关网页内容进行深度解析,以及PaperSearch对玻尔科研空间站1.7亿文献库进行精准检索。

这种三位一体的信息获取策略确保了既能捕获最新的研究动态和产业趋势,又能获得经过同行评议的权威学术资源。更为关键的是,系统具备智能化的信息质量评估和去重机制,能够自动识别不同来源信息的可靠性层级,并将分散的知识片段重新组织为结构化、逻辑化的完整知识体系。

然而,仅有强大的信息处理能力还不足以解决科研工作中的信任问题。传统AI系统的“黑箱”特性常常让研究者无法理解其推理过程,更难以在关键环节进行专业干预。为此,SciMaster在交互方式上实现了重要突破,通过引入思维链可编辑功能,开创了“Human in the loop”的交互方式。在系统进行深度思考和任务规划的过程中,用户可以随时点击暂停按钮,直接在深度思考界面中查看AI的推理逻辑,并根据专业判断对任务分解、执行顺序、重点方向等进行实时调整。

在技术架构创新的基础上,SciMaster的开放性设计进一步放大了其价值潜力。通过玻尔科研空间站平台,任何研究者都可以将自己的科学工具转化为智能体组件,形成了一个真正的“科研工具生态系统”。这种开放式架构不仅降低了工具开发的门槛,也促进了不同学科、不同机构间的深度协作,将SciMaster从一个单一产品转变为整个科研社区共同参与构建的智能平台。

目前,平台已经孕育了上千款Agent-ready工具和数百个Agent应用,从DeepModeling社区的AI for Science工具到临港实验室的虚拟疾病生物学家系统,形成了覆盖多个学科领域的完整工具链。这种丰富的工具生态为SciMaster提供了强大的功能支撑:材料科学领域的研究者可以调用第一性原理计算、分子动力学模拟等专业工具,生物医学研究者能够整合基因组分析、蛋白质结构预测、药物筛选等多种算法,而化学研究者则可以无缝对接量子化学计算、反应路径设计、合成规划等核心功能。

更为重要的是,这种开放式生态打破了传统科研工具的孤岛效应。不同机构开发的专业工具可以在统一的智能体框架下相互调用和组合,实现了从“单点工具”到“协同工具链”的转变。例如,当研究者进行新材料设计时,SciMaster可以自动调用清华大学的晶体结构预测工具、中科院的性能计算模块,以及企业开发的成本分析算法,形成完整的材料开发流程。

这种跨机构、跨学科的工具协同机制,不仅提升了单个研究项目的效率,更重要的是推动了整个科研生态的协同进化,让每一个工具的价值在更大的网络中得到放大和重新定义。

(文:硅星GenAI)