“我们不是在训练一个会答题的AI,而是在训练它学会‘先想清楚’。”

这是夸克健康团队在产品交流会上反复提到的一句话。听起来像句玩笑话,却点出了医疗AI最关键的能力:不是谁答得快,而是谁更像医生,愿意慢下来、想清楚、问明白。

在医疗这个最需要“可信判断”的场景里,AI真正的挑战不止是记住多少知识,更在于能不能像医生一样思考、推理、做判断。

举个例子,有人问AI:“宝宝为什么反复发烧?”

如果AI把这当成一次普通的“问答请求”,它可能只会列出一堆标准答案:病毒感染、细菌感染、免疫系统异常……

但如果它把这当成一次真正的“问诊对话”,它就该像一位有经验的儿科医生那样,从安抚情绪开始,再主动发起多轮追问:有没有出现高烧?持续多长时间了?宝宝多大了?然后再根据具体情况,做出合理判断与建议。

从“回答问题”进化到“理解病情”,从“提供信息”走向“辅助判断”,这正是夸克健康大模型正在做的事。

那么,它到底做到了什么程度?我们一起来看看这个产品。

/ 01 /

打造AI医生的“临床思维”:先问清楚,边想边搜

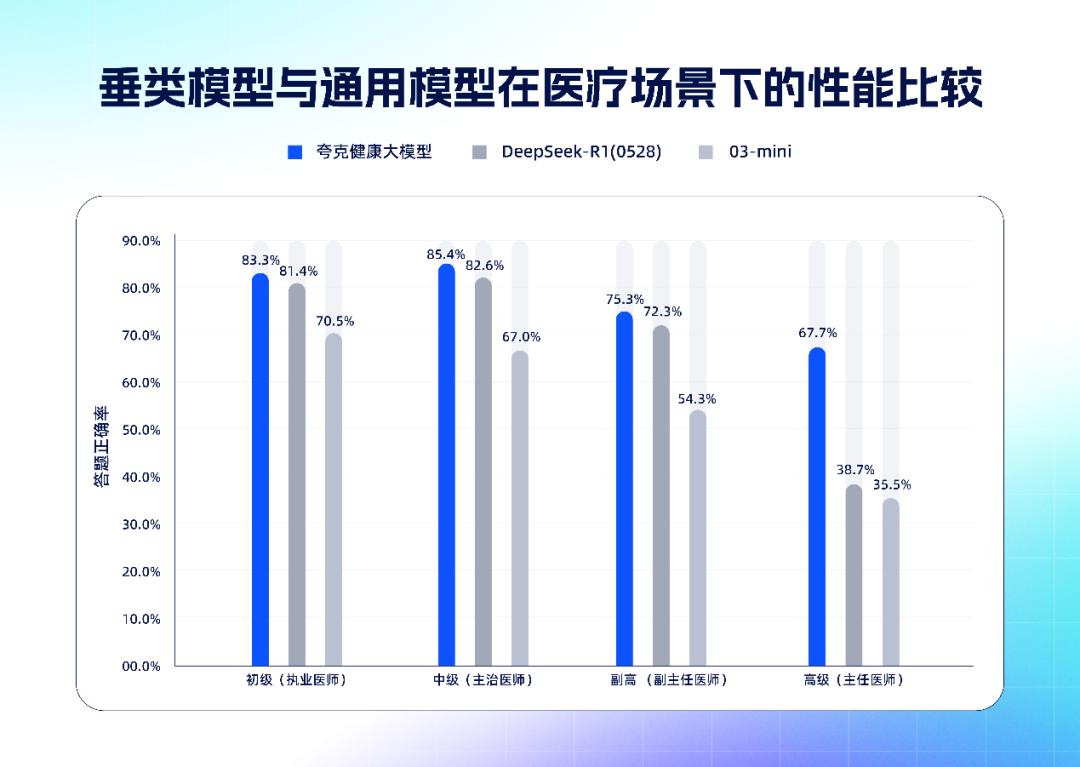

如果说“像医生一样思考”是一个终极目标,那考试成绩,或许是最直接的检验方式。这是夸克在医学考试中的成绩单:

题越难,夸克越强;问题越开放,推理越出色。

一个有趣的现象是:医学生成为了夸克的第一批高黏性用户。夸克健康运营负责人赵存忠介绍,目前平台在全国医学生中月活用户已突破200万,覆盖了全国大约一半医学生。

他们用它查资料、做题、训练思维逻辑,把它当成更靠谱的“医学作业帮”。支撑这份信任的,不是一个个准确答案,而是夸克能够“像医生一样在思考”

同样是答题,夸克有什么不一样?我们随机做了一道测试:

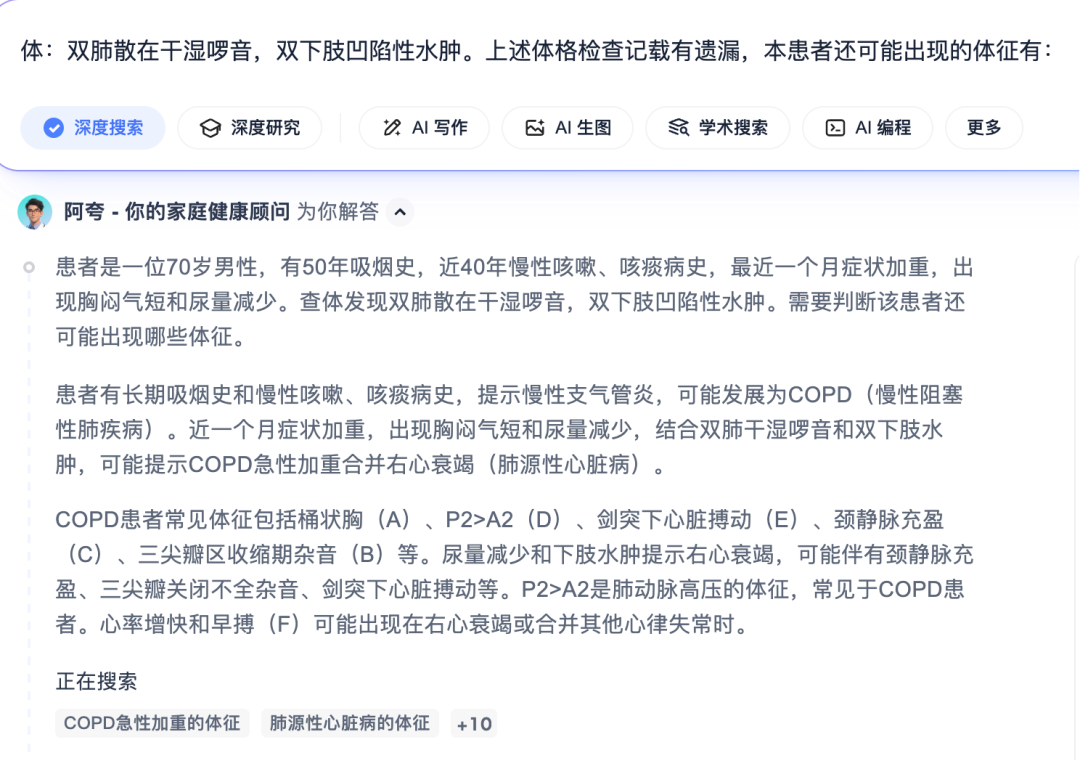

一位70岁男性,吸烟50年,咳嗽咳痰40年,近一个月症状加重,伴有胸闷气短、尿量减少,查体提示肺部啰音、双下肢水肿。问:还有哪些体征可能出现?

通用大模型常见的思路是,先阅读提干,在逐一分析选项,然后进行答案匹配。但夸克的思路是:

它先分析病史特征,判断这位老年男性可能患有慢性阻塞性肺疾病(COPD)合并右心衰,再结合相关文献知识逐一推演:桶状胸、颈静脉充盈、P2>A2 等体征是否与该病症相关。

这不再是“挑选对的答案”,而是一整条符合医学逻辑的思维链条在运作——就像医生在病房边的推理过程。

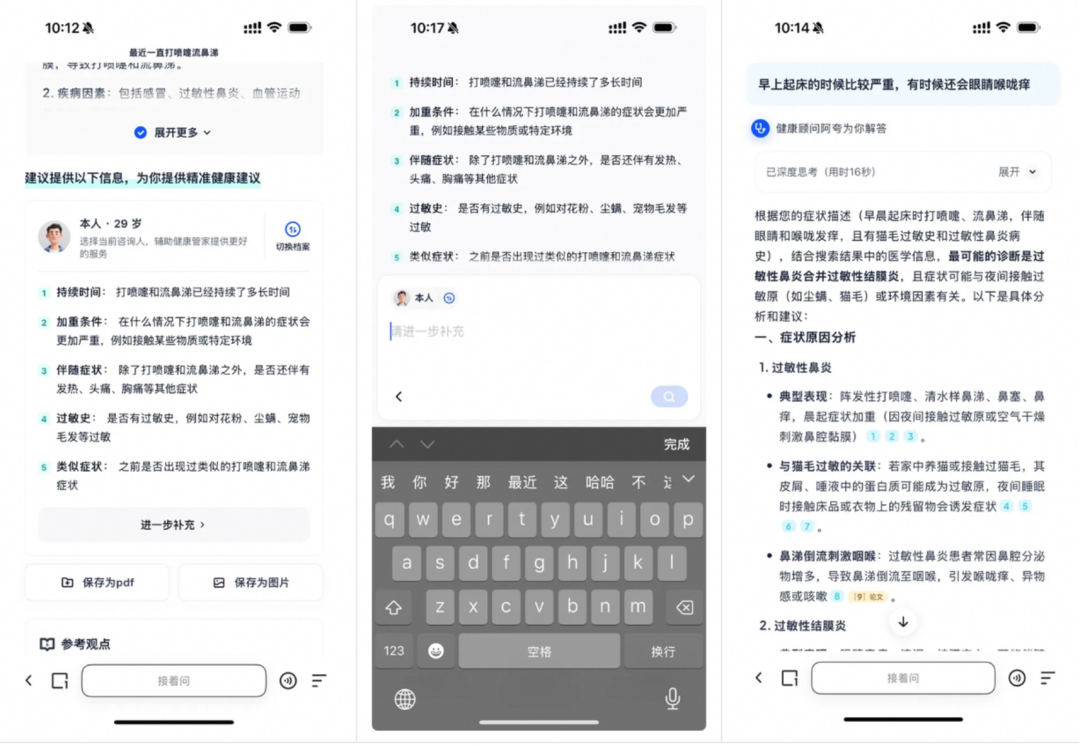

这种“像医生一样思考”的能力,还体现在它能主动追问。

比如,当用户提问过于简单时,模型会主动追问“发烧多久”、“有无腹泻”等关键信息,引导补全病史,再进行下一步判断。这种“先建档、再推理”的流程,也更贴近现实医疗场景。

但仅仅会推理、会发问还不够,一个真正可信的医生,还要能共情、能安抚。为此,夸克还特别引入了情绪识别与安抚机制,让AI不仅专业,更有人情味。

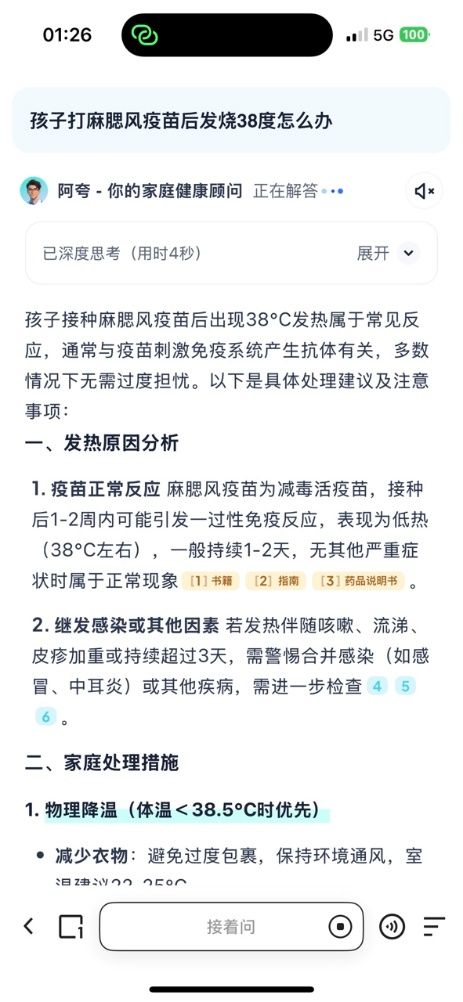

当家长提问“孩子打疫苗后发烧38°C怎么办”时,夸克不会直接抛出医学术语或结论,而是会先安抚情绪“无需过多担忧”,随后再一步步引导用户观察症状、评估就医时机,兼顾专业性与安抚感。

这套“像医生一样思考”的能力,正在成为夸克与通用大模型之间最大的分野。

在精神科领域,这类能力同样发挥了作用。

武汉大学人民医院精神卫生中心王惠玲教授在一则关于抑郁症用药的用户案例分享中指出,夸克不仅纠正了患者对“成瘾”的误解,还分层列出了常见与罕见副作用,并进一步提供了非药物干预建议,如运动、心理辅导等,有效缓解了患者对“只能靠药物”的焦虑情绪。

在皮肤科等以视觉识别为主的学科中,夸克也正在展现实际价值。在夸克健康大模型主题交流会上,北京大学人民医院皮肤科副主任李厚敏教授表示,AI正为皮肤科临床实践带来显著助力,主要体现在两个方面:

一是辅助诊断与精准分型,提升早期识别率。AI具备出色的图像识别能力,能够对皮肤病变进行快速分析,辅助医生判断疾病类型及严重程度,尤其在初诊阶段,有助于提高诊断效率与准确性。

二是优化随访管理与个体化治疗。借助AI算法,医生可以动态监测患者病情变化,评估治疗反应与依从性,同时结合大数据分析,为患者制定更精准的个体化治疗与护理方案,显著提升慢病管理效率与疗效。

李教授指出,AI的引入不仅提升了皮肤科医生的诊疗效率,更有望推动学科向智能化、精准化方向持续进化。

/ 02 /

做好垂类模型,夸克下了“苦功夫”

夸克之所以能“像医生一样思考”,既离不开庞大、高质量的医学知识库,也得益于其对AI训练流程的重构:从数据、知识库到推理机制,全面贴合医生真实的诊疗逻辑。

众所周知,在医疗行业,高质量数据训练尤为稀缺。

但夸克做健康这件事,早从2020年就开始了,续沉淀了健康搜索相关的大量真实问题,积累了超过2亿条医学知识图谱,以及自建的ICD标准术语体系(Quark Med OmnisCT),为模型打下系统性医学语言和概念的基础。

这次,夸克健康大模型又在技术报告中披露了自建的“数据产线“,包含以大量真实病例为基础的结构化数据、专业医生人工标注数据,以及以“慢思考数据”为核心的复杂任务数据。

其中,“慢思考数据”是关键。

这类数据,不再是传统的“问题—答案”二元对,而是完整的三元组:“问题—思考过程—答案”。其中最有价值的是思考过程——模型是怎么一步步推理出这个答案的。

夸克团队认为,只有当模型学会在复杂情境中“慢下来”、逐步分析、逐层判断,才能真正建立起医学所需的因果推理能力。这种数据,就像医生带教过程中的“边做边讲解”,让模型不仅知道答案,还知道如何得出答案。

在知识层面,夸克构建了一个系统性、权威性、时效性兼具的医学知识库,涵盖了6万册教材指南、5000余万中英文文献、20余万药品说明书,并与三甲医院合作获得千万份病历数据。

为了真正贴合医生的诊疗方式,夸克还设计了“边想边搜”策略。在回答问题前,模型优先调动内部知识与推理机制,进行初步判断,再自动调用权威资料进行验证或补充。这种机制让回答过程不再是“直接查答案”,而是先像医生一样判断,再回头查文献印证,更贴近真实的临床决策路径。

最后,在推理层面,夸克基于医学任务的特性,将模型训练任务划分为两类:

对于可验证类任务,如明确诊断、医学实体识别等,答案有标准参考,模型可通过验证器实现快速精准判断。

对于不可验证类任务,如患者建议生成、健康科普等,答案无标准模板、语言多样、思路各异,夸克引入了“过程奖励模型”,对模型的推理路径进行监督,从完整性、合理性、表达清晰度等维度打分反馈,强化其因果链条与临床思辨能力。

总结来看,“像医生一样思考”不是一句口号,而是一整套系统工程:用真实数据承载经验、用知识图谱构建理解、用慢思考重塑推理。这正是夸克区别于通用模型的关键能力。

/ 03 /

新夸克:从信息检索到健康Agent

今年3月,夸克提出“AI超级框”概念;6月,推出高考大模型;7月,健康大模型全面升级。很明显,夸克的野心,远不止做一个浏览器。

过去,我们通过浏览器搜索网页,通过社交媒体寻找他人经验,但碎片化的信息常常良莠不齐,无法支撑真正重要的判断。

而AI搜索带来了全新的范式——它不仅能调用系统性、专业级的知识库,还具备强大的推理与结构化能力。

这意味着,我们不再只是获取“答案”,而是在接近一种更极致工程化的专业认知路径。曾经只有顶尖医生才能掌握的临床思维,如今也可以被普通人触达、调用与信任。

这正是夸克的独特之处:不仅是“做出了能力”,更是“兑现了能力”。

数据显示,当前每天有400–500万人在夸克搜索中主动提出医疗健康问题。这意味着——模型每升级一次,都会实时作用于数百万真实用户的健康决策路径上。

克夸正在借助搜索这一日活千万级的入口,将每一次模型能力的跃升,转化为对数百万用户的即时影响。这种“一次迭代、立即兑现”的能力极具社会价值,不仅拉高了大模型的交付门槛,也让夸克成为“影响最多人健康决策的AI医生”。

文/林白

PS:如果你对AI大模型领域有独特的看法,欢迎扫码加入我们的大模型交流群。

(文:乌鸦智能说)