作者 | 阿虎

编辑 | 石濑

AI模特正在悄悄“入侵”各大品牌发布会。

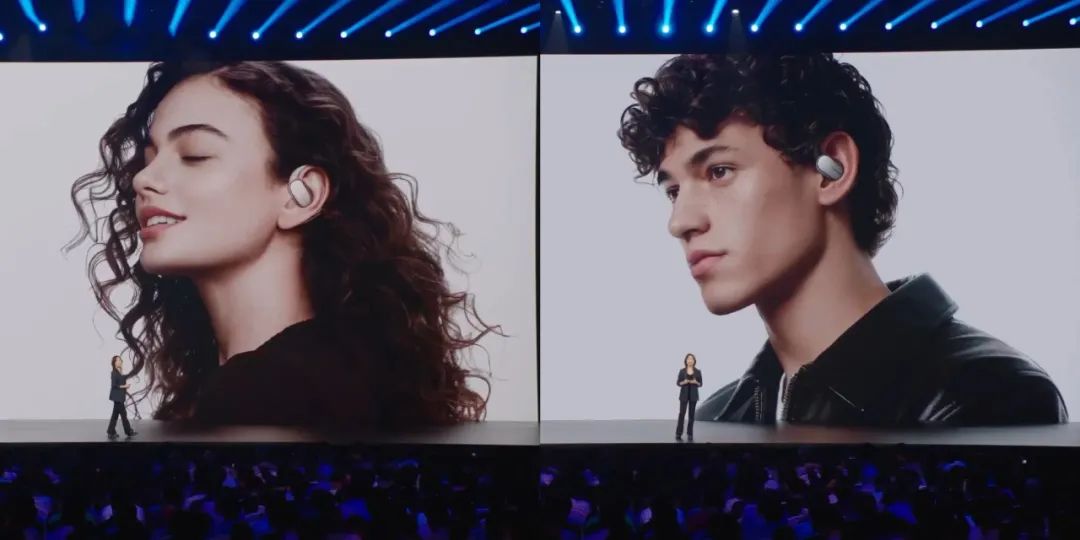

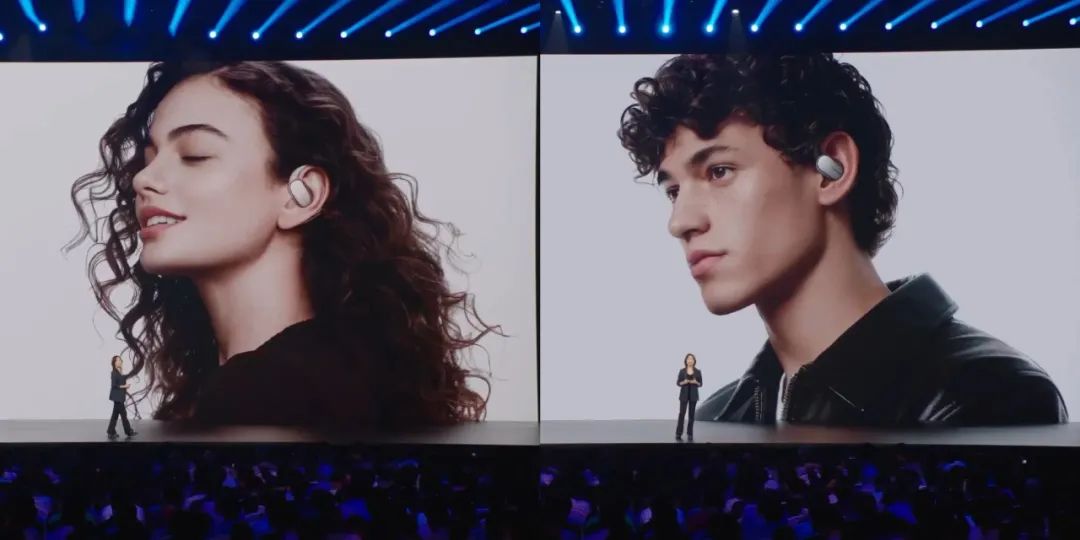

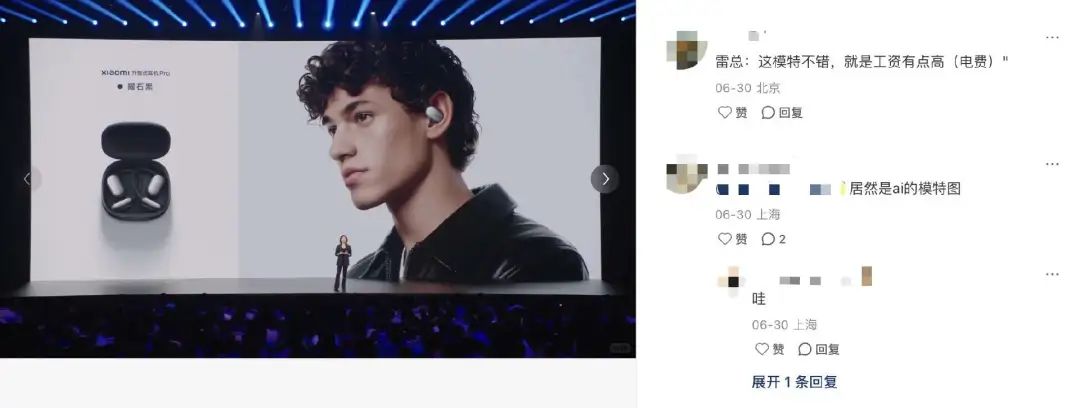

前阵子,小米发布会就用上了AI模特,但现场竟无一人察觉。要不是后续有制作团队出来认领,谁能分得出这是真人还是AI?

AI广告模糊了真实和虚假的同时,正在社交平台上频繁刷屏。

此前,博主“Too Short for Modeling”发布一条AI生成的气泡水广告,凭借着流畅的剧情和密集的笑点,在X上走红,获得了超43万次观看。

更早一些,在6月中旬举办的NBA总决赛上,一段30秒的中插广告也是AI的手笔。

视频中,外星人举杯共饮,牛仔大叔抱着吉娃娃游街,还有人在满载鸡蛋的水池里游泳,这些离奇却流畅的画面拼接在一起,震撼了观众,也一并带动了播放数据。仅发布两天,这条广告播放量超过了300万,截至目前,播放量已超1亿次。

毫无疑问,带上“AI”会让广告内容有噱头、有流量。但AI广告的产出和制作,会比想象中简单吗?什么样的场景下,品牌会倾向使用AI?“AI新榜”联系到了小米AI模特的制作团队“XYZ实验室”,和他们一起聊了聊现阶段AI模特背后的制作成本和难点,以及有哪些可分享的实操经验。

用AI做广告,没有想象中那么简单

“XYZ实验室”是一家只有4人的小型创意团队。

创业之初,“XYZ实验室”同时尝试了产品设计和产品摄影两个方向。只不过,产品设计本身是一个复杂且周期漫长的过程。

工作室主理人XYZ告诉我们:“这不仅仅是产品设计是否好看,还涉及到实际落地的难度比较高。基于这一判断,我们最终开始以产品摄影作为工作室主攻方向。”

而生成式AI的出现,像是给产品摄影的制作流程按下了快进键。传统的产品摄影,至少需要经历寻找模特、团队实拍、后期特效等几个过程,但现在前期步骤直接被AI简化了。

据XYZ介绍,“XYZ实验室”为小米制作的耳机广告中,前期的模特形象是事先通过AI跑出不同动作、肤色和发型的形象模型后,再进行精调。

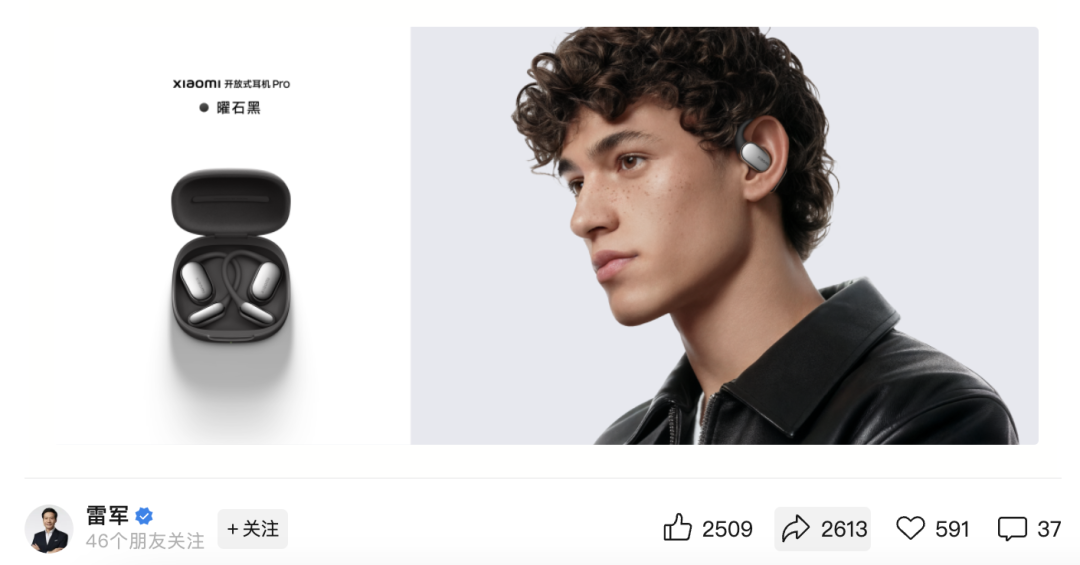

“首先对方会提供自己的产品3D模型,以及心仪的模特方向,比如亚洲人、卷发、男性等等。我们会针对每张图的需求,利用AI生成3-5张初步的效果图,供对方筛选。每个动作选定一张后,我们再基于这张图进行细节修复和产品替换。”

以卷发、墨西哥裔、男性为例,图源:XYZ实验室

通常来说,AI模特的交付周期在7天左右。大部分图片能在第一轮初选中筛选出满意的。对于未通过初选的需求,他们会追加生成更多图片,一般两轮之后都能确定下初稿。

但XYZ坦言,目前AI模特中亚洲模特成功概率较低。“其实小米最初需求里有国人模特,但现在依赖的主流AI生图工具,训练数据会对我们面部特征、肤质、审美偏好的理解存在明显偏差。生成结果很少有满意的。”

在他看来,现在项目中耗时最多的就是对AI生成的人物进行细节优化,也就是“后期”。有意思的是,不少品牌方似乎对AI生成内容有了一定的心理预期,导致他们对AI图的审视标准反而比对待传统摄影作品更高、更严苛。

在“XYZ实验室”接触的甲方中,有些客户会先入为主地认定“这是AI做的,所以一定会有破绽”。这种潜意识里的“不信任感”,导致他们会格外仔细地找出任何不真实的痕迹,并不断要求修改,直到完全符合他们对“真实感”的想象。

尽管如此,广告公司、代理商还是青睐用AI来优化制作过程。对品牌来说,AI能让广告营销以更低成本的方式达到更快的效果。

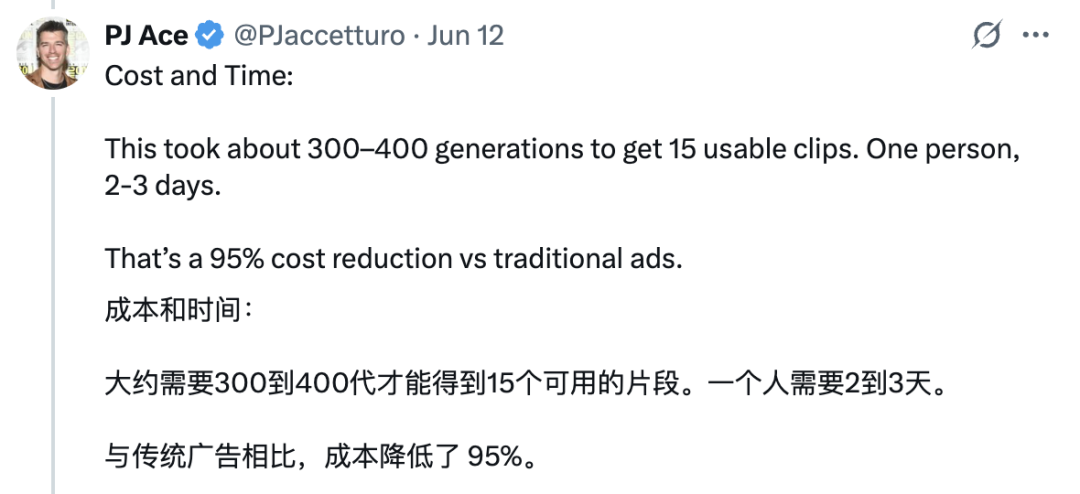

以前述NBA广告为例,其制作者“PJ ACE”就曾提到,一支传统广告的制作费用会达到数十万美元,但AI可以将这支广告的制作周期缩短到48小时,并且成本只要2000美元。

XYZ告诉我们,很多品牌进行宣传的时候,需要大量的图片,但一张图在投放时可能只用一次,使用周期很短。如果用传统实拍加精修的方式,成本过高。

这也是越来越多公司尝试AI广告的原因,还有一些新兴的AI广告公司、小型创意团队也会以“低成本”为自身的卖点。至少在成本控制方面,AI的使用成本往往只有传统方式的五分之一甚至十分之一。

但一支AI广告的制作成本可以“低到惊人”,同样也可以高到“不具性价比”。

“毫不夸张地说,我们去年第一次交付给其他品牌的两张图片,背后生成了上千张素材。现在可能一两百张,运气好的时候十几张就能有满意的。”

“XYZ实验室”并不否认,目前在AI生图这一环节,成本可能远低于几百元。但相比传统方式,在处理AI生图的环节,工作量和复杂程度就远比想象中要大得多。

直到现在,在“XYZ实验室”展示的交付作品中,还没有AI一次就生成的模特图。“我们除了要修复AI生成的技术缺陷外,还需要用8K的图片质量交付。”

在XYZ看来,他们坚持8K分辨率交付的高标准,既是挑战,也是其专业态度的证明。现在市面上的AI工具最多能做到2K,但从2K到8K的调整,并不是简单“放大”的流程。

“有网友觉得我们用Stable Diffusion放大就能做到,但实际上8K用它不够。说实话,只是从4K到8K,整个工作量可能就要翻倍。8K的图一经放大之后,一些细节就不会是马赛克的状态,它能看出细微的瑕疵,比如‘眼角似乎有点模糊’‘这根睫毛的形态不够自然’等等问题。”

这种拉高后期人力成本的制作方式,对“XYZ实验室”来说既是优势也是劣势。

不过,XYZ表示,目前整个团队很乐观,因为只要制作流程跑通、能够接到品牌合作,前期所花时间大大缩短,废片率降低了不少,可以将大量精力投入到后期调整和渲染中。

据“AI新榜”了解,他们使用到的AI工具同样是为人熟知的Stable Diffusion、Flux等生图工具,如今已经摸索出了一套能够熟练上手的工作流。如此一来,也可以降低对新人AI技术能力的要求,将重心转向后期处理技术上。

一个小型创意团队,

用AI把“伪人”做成真生意

过去几个月,“XYZ实验室”生成的AI模特登上了科大讯飞、vivo、OPPO等一线品牌的广告。

部分案例图

回忆从0到1的创业过程,XYZ提到,“XYZ实验室”最早是在社交平台上发布自己制作的各种AI产品摄影图,包括香氛、手机、电动牙刷等品类。久而久之,吸引来了他们的第一个客户——智能眼镜品牌“Rokid”。

去年十月,“XYZ实验室”负责Rokid新品发布会所需的AI模特图和产品渲染图,在行业内引发了广泛关注。

“在此之后,我们才开始被更多人注意到,陆陆续续有不少其他品牌找上门合作。也正是因为Rokid眼镜的项目背书,我们才能接到小米的项目。”

说起最近的商业化情况,他们大方透露,因为小米的AI模特方案,现在有很多品牌方提出合作意向,“多的时候同时找来的有二十多单。”

现在整个团队主要面向一些品牌和企业的产品广告需求,其中3C品牌占多数。

XYZ认为,这和团队出身产品设计息息相关。“在3C行业,我们的AI模特已经有共识了,至少客户熟知我们的交付水平。另外,3C产品大多有基础模型,对于AI后期渲染和替换都是一种优势。”

他列了一个具体的场景,进一步阐释了品牌合作现状。

“很多服装品牌也会来寻求合作,我们之所以没有涉足,是因为服装没有像3C产品那样标准化的模型,没有办法很好地保证图像的高清晰度,并且维持衣服的一致性和细节。这种情况下,就不是AI模特能够一次完成的,我们还是会借助实拍来解决这个问题。”

他们的原则很明确:如果没有办法达到最好的效果,合作暂时就搁置。

在聊天过程中,“XYZ实验室”成员还多次提到了“一眼AI”这个词。“我们当然不希望自己的AI作品有瑕疵,或是会带来一种审美降级,引发用户反感。”

众所周知,很多人诟病AI广告的最大原因在于人物“惊悚”、“恐怖谷效应”,甚至被贴上“伪人”的标签,指控AI模特没有情感张力和温度。

事实上,随着AI技术的发展,加之后期技术的把控,“伪人”问题并非无法规避。在XYZ看来,现在他们能够做到的就是在细节上不翻车,降低自己AI模特的不真实感。对“去AI的追求”,也是他们评判AI内容好坏的核心标准。

“XYZ实验室”中意的AI广告形式,是创意团队“卷积核”之前为霸王茶姬制作的广告视频,巧妙融合了CG和AI技术。对他们来说,这一广告成功之处在于,尽管用到了AI,但其中的创意性和美感规避了“一眼AI”的感觉。

广告视频截图

除此之外,团队还提到了创意制作人“石恕之”的AI置景作品,同样达到了“让人看不出AI痕迹”的效果。

谈起下一步的业务方向,“XYZ实验室”认为AI技术的发展,让小型工作室有了更多可能。“未来我们计划在AI模特方向上继续完善。做大规模之后,起码有一定的话语权和定价能力,再去接触其他AI生成的方式。”

「

(文:AI新榜)