当我们在谈论量子计算时,我们究竟在谈论什么?

作者|栗子

又一家量子计算企业拿到融资了。

近日,量子计算公司量旋科技通过「甲子光年」独家宣布,已完成数亿元B系列轮融资,投资方包括建信股权、梁溪科技城发展基金等政府基金,以及星空投资、华强资本、九颂基金等多家机构。

多家投资机构的相继入局,不仅是资本市场对量旋科技商业化能力的高度认可,更体现了中国量子计算产业在政策、资本与市场力量的驱动下,正加速从技术研发向产业化场景落地迈进。

量旋科技创始人兼CEO项金根对「甲子光年」表示,政府基金与产业资本等多元化机构的加入,意味着量旋科技的技术能力得到了多方认可,国家队的入局也为公司产业化拓展提供重要支持。该笔资金将重点用于技术与产品研发、扩充科研团队等。

据了解,量旋科技成立于2018年,是一家致力于推动量子计算产业化和普惠化的一站式解决方案服务商。公司依托教育级核磁量子计算机、产业级超导量子计算机、量子计算云平台和应用软件进行产业布局,赋能科研教学、药物研发、金融科技、人工智能等诸多前沿领域,产品及服务已覆盖全球五大洲40余国家和地区超200所高校、企业与科研机构。

一直以来,量子计算都是世界前沿科技的代表之一。近几年,我们时不时就能听到谷歌、IBM等巨头不断刷新量子比特数量的消息,也能听到关于“量子霸权”的讨论。

但问题在于,这项被誉为“下一代计算技术”的科技,究竟离我们的生活还有多远?它会像智能手机一样颠覆我们的日常,还是仅仅停留在实验室和产业巨头的“军备竞赛”中?

更有趣的是,在人工智能浪潮席卷全球的当下,资本为何重注看似遥远的量子计算?

1.当我们在谈论量子计算时,我们究竟在谈论什么?

量子计算的市场前景巨大。

据ICV报告预测,2027年专用量子计算机预计将实现性能突破,带动整体市场规模达到105.4 亿美元。在2028年至2035年,市场规模将继续迅速扩大,受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用,到2035年总市场规模有望达到8117亿美元。

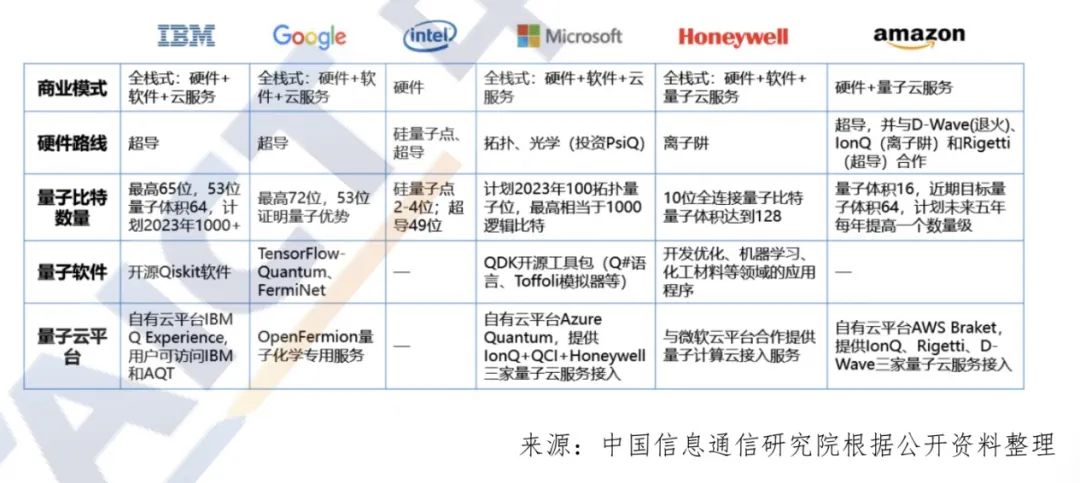

如此巨大的市场前景,必然有不少巨头玩家参与。根据中国信通院在2020年发布的量子计算报告显示,谷歌、IBM、英特尔、微软、霍尼韦尔、亚马逊等公司早在2020年以前就已经布局量子计算。

图片来源:中国信通院

而国内目前也有不少跑在行业前列的量子计算公司崭露头角。例如光量子计算的代表玻色量子,以及离子阱量子计算的代表华翊量子。这两家公司也在今年先后宣布完成新一轮融资。

量子计算之所以被认为是下一代计算技术,最核心的原因是它在特定复杂问题上(如量子模拟、大数分解等)能展现出超越经典计算的能力。

“如果把传统计算机比作汽车,那么量子计算机就是飞机。”项金根向「甲子光年」比喻,“尽管二者都是交通工具,都能解决位移的问题。但在短途运输上,汽车灵活便捷;而面对跨越山海的长途、重载运输,飞机的优势则无可替代。有些地方汽车永远无法到达,而飞机可以。”

汽车与飞机,其实就是经典计算与量子计算的对比关系:它们并非互相取代,而是能力互补。

比如手机与电脑,其运算核心“比特”就是一个一个非0即1的“开关”。而量子计算机的核心是“量子比特”,它像一枚旋转的硬币, 不仅能表示0和1,而且还能同时处于0和1的“叠加态”。

这种量子力学特性,赋予了量子计算机天然的并行计算能力,使其在处理某些特定类型的复杂问题时,能够同时探索一个问题的多种可能性,从而在海量的计算量中迅速找到答案。

这正是它被寄予厚望,用以攻克那些让当今最强大的超级计算机也束手无策的难题的根本原因。

例如新药研发就是量子计算能够发挥价值的典型场景。

药物分子的模拟和设计是一个极其复杂的计算过程,一个包含数百个原子的分子,其可能的相互作用状态是一个天文数字。经典计算机只能进行近似模拟,耗时且精度有限。

而量子计算机则能够精确模拟分子间的量子行为,从而“极大地缩短新药研发的初期阶段,并提高药物研发的整体效率”。这不仅意味着更快的研发速度,更有可能设计出前所未有的高效药物,让以往一些没有药物治疗的疾病有了新的希望。

“我们可能不会看到量子计算机取代你的电脑,但它可以解决一些目前难以解决的复杂计算问题,比如在原子层面精确模拟一个新药分子,或者在无数种可能性中找到金融模型的最优解。”项金根直言。

2.两条腿走路:超导与核磁共振的技术路径选择

从技术路线来看,目前全球主流的技术路线基本有超导量子计算、离子阱量子计算、光量子计算、中性原子量子计算等。其中,超导量子计算是目前技术相对更成熟、芯片制备工艺的可扩展性更高的技术路线。

在项金根看来,超导量子计算是通往“通用量子计算”的主流路径,也是IBM、谷歌等国际巨头重兵布局的赛道。超导路线的优势在于比特易于扩展,且其制造工艺能部分借鉴现有成熟的半导体工业体系,发展潜力巨大。

而量旋科技就是超导量子计算的代表。量旋科技自主研发的“少微”超导量子芯片和“大熊座”超导量子计算机整机,正是瞄准了“通用量子计算”这一终极目标。

图片来源:量旋科技

但路总要一步步走。现阶段,超导量子计算还面临着不少挑战,例如需要极低温(接近绝对零度)的运行环境和专业的维护,并且机器设备成本高昂(通常需要几千万甚至上亿元),短期内难以大规模普及。

所以像量旋科技这种选择超导量子计算技术路线的量子计算公司,必须要给自己打造第二增长曲线,从商业层面实现两条腿走路。

那么他们的第二增长曲线是什么?一个出人意料却又在情理之中的答案是,量旋科技目前最大的商业化落地场景是“教育科研”。

据项金根透露,教育与科研相关业务贡献了公司近一半的营收。

“这首先是出于整个行业发展的需要。”他解释说,“量子计算是一个新兴行业,面临的最大挑战之一就是人才短缺。”

麦肯锡在2023年发布报告称,每三个量子职位空缺只有一个合格的量子人才候选人,到2025年甚至只有不到50%的量子计算工作可以填补。

“仅IBM实验室量子计算专业人才就超2000余人,而中国一共只有1000余人。全行业开展量子科技人才抢人大战。”安徽省量子计算工程研究中心副主任赵雪娇曾在2023年的一场量子人才培养论坛上表示。

数量上的巨大差异无疑证明,量子计算人才在我国是绝对的稀缺资源。

培养下一代量子科学家和工程师,不能只靠课本和理论。学生需要真实的、可操作的量子计算机作为“教具”,就像学习经典计算机编程需要上机实践一样。

然而前文提到,超导量子计算机由于价格昂贵、极低温环境运行、维护复杂等原因,显然不适合教学。为此,量旋科技选择了另一条技术路线——核磁共振量子计算机。这类设备体积小巧,可在室温下运行,免维护且成本相对低廉,非常适合高校乃至中学课堂。

通过推出教育级产品“量旋双子座Mini、量旋双子座Lab、量旋三角座Ⅱ”等一系列桌面型量子计算机,量旋科技不仅找到了一个可持续的商业模式,用教育市场的现金流反哺前沿的超导技术研发,还为整个行业“造血”,培养未来的量子计算人才。

不仅如此,更重要的是,这两条技术路线本质上都没有脱离“门电路”的设计原理,在算法与软件上基本都是互通的,并不需要进行大量的额外研发工作。两条技术路线相互助力,共同构建了一个统一的生态系统。这正是其“技术研发”与“商业落地”双轮驱动战略的核心。

3.从“实用”到“通用”:通往未来的三步走

尽管我们了解了量子计算在像教育科研等个别领域的作用,但目前我们并未看到量子计算在像新药研发、材料科学、化工等产业端的大量应用,卡点在哪?

“我认为,目前量子计算正处在黎明前夜。”项金根如此定义当前量子计算所处的阶段。

在他看来,量子计算已经走出了纯理论的象牙塔,具备了一定的成熟度。但距离真正的产业爆发,还需要跨越几个关键的里程碑。

根据项金根的介绍和行业共识,量子计算的发展路径大致可以分为三个阶段:

-

第一阶段(当前):带噪声的中等规模量子时代。

目前的量子计算机,更准确的定位是“科研设备”。它们拥有数十到数百个量子比特,但这些量子比特非常“脆弱”,容易受到环境干扰而出错(即“噪声”)。虽然可以运行一些算法,但在解决实际问题上,其性价比往往还不如传统计算机。

-

第二阶段(未来3-5年):实用化量子计算机时代。

在这个阶段,量子计算机将在特定高价值的商业场景中,展现出超越经典计算机的“量子优越性”。例如,在药物研发、新材料设计等领域,它能提供更精确、更高效的模拟,其计算结果的价值将超过其高昂的成本。这被认为是量子计算商业化的真正起点。

-

第三阶段(未来10年或更远):通用量子计算机时代。

这是量子计算的终极目标。届时,计算机将拥有成千上万甚至更多的、具备纠错和容错能力的“逻辑量子比特”,能够运行任意复杂的量子算法,像今天的电脑一样成为一种通用的、强大的计算工具。

从“带噪声”的量子比特,到稳定可靠的“逻辑比特”,其中最大的技术难点就是“量子纠错”。项金根解释说,当前的量子计算会出错,源于量子比特特性和外部环境的干扰和操作过程中的误差。而量子纠错技术,就是一套用来检测并修正这些错误的机制。

“从原理到实验的验证,这项技术的可行性已经得到了广泛的确认。我们目前面临的主要工程挑战是,如何进一步扩展并实现大规模的容错能力,并且能够稳定生生产相应硬件设备。”项金根坦言。

这意味着,虽然理论上我们知道路该怎么走,但要造出足够稳定、足够大规模的硬件来实现它,还需要至少五到十年的工程努力。这正是全球所有量子计算公司正在奋力攻克的难题。

虽然量子计算距离真正走向产业爆发还有很长的一段路,但它也并非全然与我们的生活无关。现在我们每个人生活工作都会用到的AI,也能看到量子计算的身影。

今年3月英伟达GTC大会期间,「甲子光年」报道了《黄仁勋为什么一边笑着“认错”,一边给量子计算站台?》,黄仁勋宣布英伟达将与哈佛大学、麻省理工学院(MIT)合作,在波士顿开设一个量子研究实验室。

实际上,2021年,英伟达就开始积极布局量子计算领域,并陆续开发了一系列工具与平台,如利用GPU加速量子电路模拟的cuQuantum软件开发套件(SDK)。随后又在2023年推出CUDA Quantum(简称CUDA-Q),一个面向量子-经典混合计算的开源开发平台。

这并非偶然。项金根认为,未来计算的体系结构,将是CPU、GPU和QPU(量子处理单元)的融合。

“从本质来说,量子计算也是一种计算机,提供的是计算能力。”他解释道。随着AI模型日益复杂,对算力的需求呈爆炸式增长,量子计算有望在AI模型的训练、优化等特定环节提供突破性的算力支持,形成“经典-量子”混合计算的新范式。

只不过,目前的量子计算机仍然面临着错误率和噪声的问题,需要更稳定和可控的量子比特来支持大规模的机器学习任务。量子机器学习需要针对量子计算的特殊性质进行算法设计和优化,同时也需要简化和统一的编程框架来加速开发和应用。

在「甲子光年」看来,量旋科技的B轮融资,不仅仅是一家公司的成功,更是整个产业从实验室加速走向市场的明确信号。

或许我们距离人手一台量子计算机的时代还很遥远,但一个由量子算力间接赋能的、更高效、更智能、更健康的未来,已然在路上。

(封面图来源:AI工具生成)

(文:甲子光年)