在各路资本的狂热追捧下,具身智能赛道的风口正在越吹越大。

继6月宇树科技近7亿元融资和银河通用11亿元融资之后,具身智能机器人领域又出现了两笔规模不小的融资:一家是“清华系”具身智能公司星动纪元,另一家是“杭州六小龙”之一的云深处科技,双方在同一日均宣布完成近5亿元新一轮融资,成为行业融资竞速的最新注脚。

据IT桔子数据显示,2025年上半年中国具身智能行业投资持续狂飙,前5个月具身智能机器人领域投资事件数达114起,总融资额超230亿元,已经超过2024年全年209亿元的规模。

尽管商业化周期和前景仍存在不确定性,但对于不少投资机构来说,此刻挤上牌桌抢到好牌变得十分重要,在这场资本盛宴中,中国的具身智能公司迎来新一轮加速,在技术路线与商业化跑道上各展身手。

从投资轮次上看,尽管不少企业仍处在天使轮或A轮早期阶段,但今年的融资起步规模和速度纷纷创下了行业新高,如果团队核心人才有大厂或者相关专业学术资深背景,融资几乎都是数亿级起步。

如2025年2月5日创立的它石智航,在3月26日便宣布完成天使轮1.2亿美元融资,创造了中国具身智能行业最大天使轮新纪录;成立未满半年的原力灵机,完成2亿元天使轮融资;成立约一年的千寻智能,上半年顺利完成了5.28亿元Pre-A轮融资。

要知道,赛道中最火的宇树科技,当年起步时的天使轮和pre-A轮融资仅在百万和千万元规模。

赛道的头部企业持续吸金能力惊人,例如宇树科技、云深处科技、银河通用、智元机器人等明星项目,业内投资人士表示,尽管这些顶尖项目的融资规模超出原定额度数倍但依然很抢手,很多机构想出钱都挤不进。

没能冲进明星项目的资本迅速挖掘转向其他具有发展潜质的企业,例如逐际动力在3月份完成了A+轮融资,半年累计完成5亿元A轮系列融资;松延动力完成连续两轮过亿元A轮及A+轮融资;众擎机器人则在4月份完成新一轮Pre-A轮融资,融资总额近2亿元人民币;聚焦通用具身大模型研发的自变量机器人在5月份完成数亿元A轮融资。

具身智能的火也带动了一些深耕多年的其他类型的机器人公司拿到巨额融资。

例如从外骨骼康复机器人起步的傅立叶智能扩展到⼈形机器⼈领域,在今年1月份E系列融资规模合计近8亿元;4月份家庭清洁服务机器人公司云鲸智能获得1亿美金融资;机械臂和仿人化自适应机器人公司非夕科技在6月底宣布完成亿级美元C轮融资,融资规模丝毫不比“明星项目”差,而且很多都有着更成熟的商业落地场景。

除了地方基金扶持,上半年最显著的特点之一是财务资本和产业资本的多元化深度参与。以宁德时代、比亚迪、吉利汽车等为例,开始集中加码投资具身智能和机器人企业,意在寻找新能源战场的下一个巨大应用场景,提前进行技术合作试水;对于美团、京东、阿里、腾讯、百度、字节跳动等互联网大厂来说,除了赌一把投资回报,更重要的是在AI时代为自身业务博一条新的增长曲线,都试图在这个未来万亿级产业大赛道中抢占先机。

然而,在资本狂热追逐的背后,也藏着隐忧。一方面,具身智能项目投资门槛被拉到新高,初创阶段项目融资规模动辄数亿人民币,将不少中小投资机构拒之门外;另一方面,尽管当下投资和概念都非常火热,但未来能否真正诞生成功的可持续增长的商业案例,仍充满不确定性。

从技术路线上看,中国具身智能领域的技术流派已形成多元竞合格局,主要围绕具身模型架构、硬件载体、数据驱动和操作系统等四大方向分化演进,不同的具身智能企业找到自己的“生态位”成为关键。

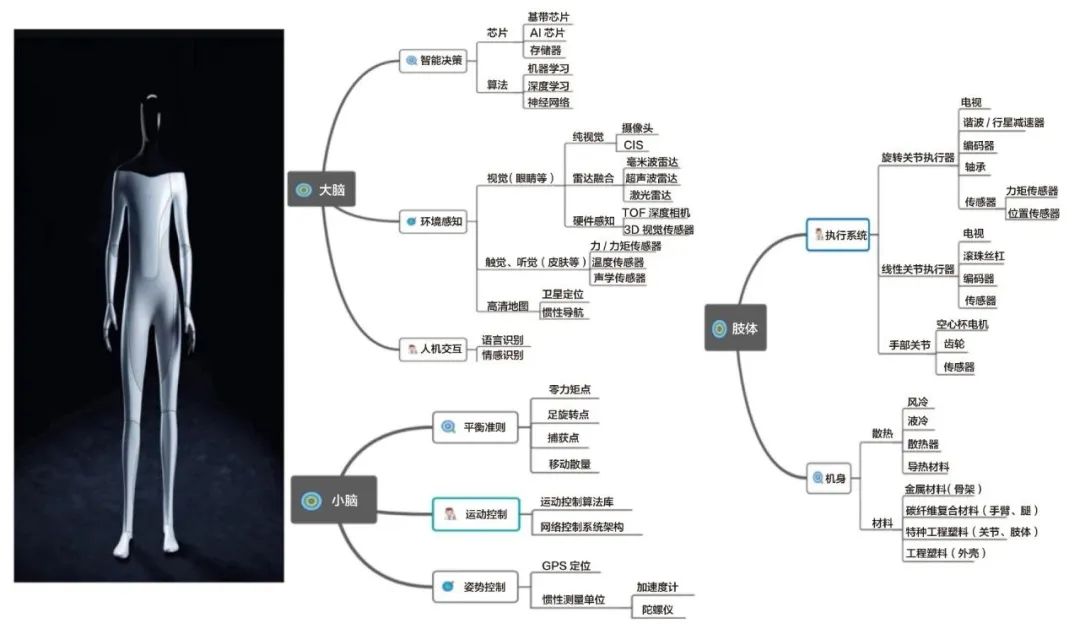

其中,端到端大模型和具身大模型推动机器人“大小脑”进化,简单来说,端到端大模型是指一个直接将原始输入(如图像和文本指令)映射到机器人执行动作的模型,而具身大模型则更强调一个多层次、模块化的系统,通过不同层次的模型协同工作来完成任务。

如智元机器人发布的首个通用具身基座模型GO-1,采用了ViLLA架构,由VLM(多模态大模型)和MoE(混合专家)组成,可实现机器人对人类行为的理解和泛化;星动纪元推出的端到端原生机器人大模型ERA-42,不需要任何预编程技能,能在不到2小时内让机器人通过收集少量数据就学会执行新的任务。

硬件载体流派为机器人“强筋练骨”,例如宇树科技和云深处,不仅研发机器人,也在对机器人关节电机和关键零部件进行创新开发,并在更多的户外和恶劣环境、任务挑战中来保障机器人高性能和稳定运行,同时在机器人运动控制、环境感知和人机交互等方面做技术深耕。

数据驱动派攻克具身训练“数据难题”,代表企业如银河通用。

具身智能需要大量高质量的多模态数据来训练模型,但现实世界数据的采集和标注成本高昂,且不同机器人之间的数据存在异构性难以统一,银河通用正在探索完全基于仿真合成大数据的具身大模型。

还有一支是操作系统派,发展自主可控兼具高实时、强兼容的机器人操作系统,操作系统是机器人运行的“底座”,能够统一调度管理AI大模型、运控等软硬件。

业内的代表如上市公司东土科技基于工业级鸿道(Intewell)操作系统开发出的具身AI机器人操作系统,据称能够把当前具身机器人电子架构的成本降低50%左右,功耗降低超过60%;华为基于开源鸿蒙的Kaihong OS操作系统,据悉,乐聚机器人今年3月份发布的“夸父”人形机器人就是基于此系统开发。

今年融资火热的一大原因还在于,虽然目前行业整体仍处于探索阶段,但部分头部融资比较多的企业都纷纷宣布取得了不错的商业进展,以近期获得大额融资的几家为例:

宇树科技王兴兴透露公司年度营收已超10亿元人民币,投资人称已经连续5年保持盈利状态;

云深处表示已在电力巡检、应急救援等B端应用领域已成为赛道第一,该公司融资总监陈贞豪近期对外表示公司2025年出货量比往年高很多,能达到几千台并实现盈利,B端市场未来预计有百亿市场空间可挖掘。

银河通用正在试水智慧零售、工业制造、康养医疗等场景,2025年内计划在北京、上海、深圳等一线城市进入100家无人零售门店;在工业领域与奔驰、极氪、现代、博世等汽车领域大厂合作,在物料分拣、搬运等场景开展POC验证;

智元机器人则在交互服务、柔性制造、科研教育三大领域展开,在2025年初宣称已实现了第1000台通用具身机器人的下线,今年预计能有数倍增长。

星动纪元融资后对外宣称截至6月已累计交付超200台产品,另有上百个订单在量产交付中,目前50%以上订单来自海外客户,全球市值TOP10的科技巨头中9家为其客户。

之前不少投资机构既担心商业化周期太长,短期难有回报,又担心错过行业第一轮爆发坐看别人收割红利,但随着具身智能企业的商业化PK进入产业深水区,初步成效比较乐观,让市场投资顾虑减少了很多。

在商业化PK中,企业锚定自己的生态位,跟进“大产值行业、高价值场景”挖掘成为洗牌的关键,也决定了一家具身智能机器人公司的未来发展高度乃至生死,由于国内市场参与者众多,与美国具身企业致力于全场景通用机器人路线不同,中国具身智能企业已经走出一条场景裂变式发展道路,实现了场景突围三级跳,从科研市场出发,迈进工业场景再到消费服务场景进行加速渗透。

分析机构Statista预测报告显示,2024年,全球AI机器人市场规模超过190亿美元,预计到2030年将超过350亿美元,2025年,中国具身智能市场规模约占全球约27%。

目前,行业大规模起量的技术临界点仍有点模糊,硬件成本仍是规模化的一大障碍,但这些头部企业释放的信号暗示着行业正穿越烧钱难盈利的“死亡谷”,已经看到了令人兴奋的曙光。

-END-

(文:头部科技)