跳至内容

半年完成两轮融资,对话星际光年创始人兼CEO位德浩。

关于机器人到底应该长成什么样的形态的问题,业界的争论从未停歇。

但不管机器人是在工厂产线上拧螺丝干装配,还是进入家庭处理家务琐事,一个更底层的共识正在凸显:无论形态怎么演进,机器人如果想真正渗透通用场景,必须突破精细操作的技术临界点,而五指灵巧手正是核心载体。

在灵巧手领域的一众资深玩家里,星际光年作为刚崭露头角的新锐角色,显得有些特别。

星际光年创始人兼CEO位德浩是一位95后,本科毕业于哈尔滨工业大学,研究生毕业于清华大学,曾进入小米人形机器人研发中心,负责小米第二代人形机器人“铁大”的灵巧手研发工作,也加入过字节跳动的人工智能实验室,担任机器人学习算法工程师。

当具身智能风头正盛,他判断五指灵巧手是机器人破局的关键,并于去年8月创办星际光年,邀请香港大学罗平教授担任首席科学家。

位德浩将公司命名为“星际光年”,他解释道:“小时候看过一部关于巴斯光年的电影,它始终在探索星际;如今我们正在探索具身智能的星辰大海,所以取名‘星际光年’,希望能像巴斯光年一样勇敢探索未知。”

在他看来,灵巧手从来不是一个单纯的硬件,而是被AI算法定义的硬件。星际光年的灵巧手产品采用的是绳驱方案,目前,国内采用绳驱方案的灵巧手企业极少,国外采用该方案的代表企业是特斯拉和Shadow Robot。

长期来看,位德浩希望公司能成长为专注于通用具身智能操作的企业,能够搭建起从灵巧手硬件到数据采集、再到灵巧操作小脑模型的完整闭环体系。

今年5月,星际光年连续完成数千万天使轮和天使+轮融资,天使轮由峰瑞资本领投,嘉程资本跟投,天使+轮由云时资本领投,水木清华校友种子基金跟投。

▲星际光年创始人兼CEO 位德浩

位德浩的技术生涯始于哈尔滨工业大学。2018年起,他加入机器人国家重点实验室,面向工程化应用场景开展研发,主导过手术机器人、外骨骼机器人等偏向实际应用的项目。

2020年,在香港中文大学的天石机器人研究所担任研究助理期间,他开始研究基于形状记忆合金的机器人,由此正式转向灵巧手领域的探索。

在清华大学读研期间,位德浩从0到1搭建起了一个20自由度的绳驱灵巧手,涵盖结构、硬件、控制到算法,之后基于这个灵巧手开展了强化学习和模仿学习算法方面的研究,逐步成为灵巧手领域的全栈工程师。

与此同时,他还在小米人形机器人研发中心担任实习算法工程师,参与了小米第二代人形机器人“铁大”的研发,主要负责基于灵巧手的操作算法、遥操作系统的研发工作,还做了一个灵巧操作的“real to sim to real”数据采集系统,并在小米汽车的工业场景里进行产品的应用验证。

2023年从清华大学毕业后,位德浩加入字节跳动的人工智能实验室,负责机器人操作大模型的研发工作。但在工作中,他发现,当时采用的两指夹爪操作方案存在显著局限:两指夹爪执行的最常见任务是Pick and Place,随着应用场景的不同,可能会出现抓握能力弱,数据采集效率低等问题。

而五指灵巧手与人类手部高度仿生,可直接迁移人手操作数据。并且从抓握能力上看,两指夹爪仅两点接触,只有多点接触才能实现稳定抓取和操作。从技术演进路径判断,他认为两指夹爪在算法上已经穷途末路,五指灵巧手才是破局关键。

正是这个时候,具身智能风头正盛,位德浩决定入局灵巧手创业。有创业想法后,他找到了过去长期并肩作战参加过各种智能机器人大赛、在技术研发和项目协作上很有默契的同学,还邀请了香港大学的罗平教授担任公司的首席科学家。

罗平是位德浩的师兄的老师,两人早期就在机器人领域有过交流合作,位德浩之前还被罗平邀请到香港大学的实验室指导灵巧手设计。

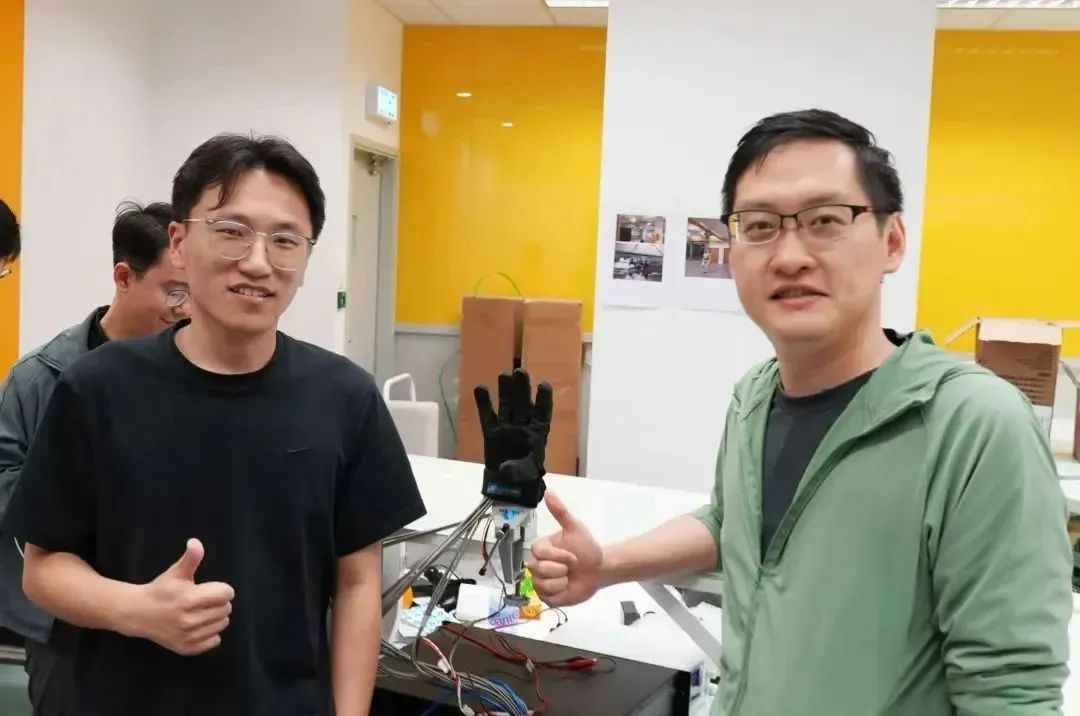

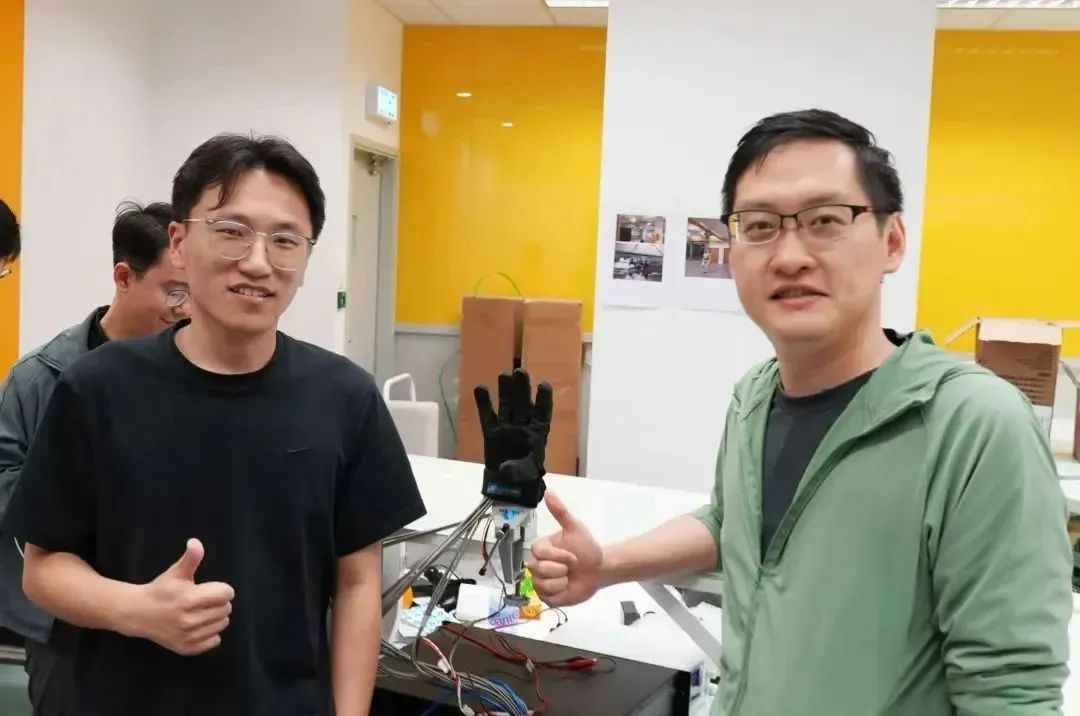

▲左为星际光年创始人位德浩,右位首席科学家罗平

学院派出身的团队,虽然沉淀了一定的技术研发能力,但也存在一定不足。位德浩坦言,成员基本上都是刚毕业或毕业不久,可以说是国内最年轻的灵巧手团队。创业初期,团队因供应链管理经验匮乏,在产品定义和工艺选择上走了不少弯路。

之后,创始成员花了许多时间通过各种渠道搭建团队,组建了从结构、机械到嵌入式硬件和软件、运控以及算法的全栈团队,才顺利把产品做出来。

从大厂工程师到创业者,位德浩也谈及自己初期更多从事技术工作,但后来意识到,如果只做技术而缺乏全局规划,无疑是对团队资源的浪费,需要将更多精力转向公司战略规划和组织管理上。

在位德浩看来,灵巧手从来不是一个单纯的硬件,而是被AI算法定义的硬件。

星际光年的灵巧手产品采用的是绳驱方案,这一方案早在2000年就有团队进行尝试,但当时受制于算法能力难以落地。

“在强化学习或模仿学习出现前,灵巧手很少被业界提及。因为灵巧手本质上是一个具有20多个自由度的机械臂,这么高自由度的机械臂无法通过传统控制算法来操作。”位德浩说。

直到2018年,OpenAI发表《Learning Dexterous In-Hand Manipulation》一文,用强化学习控制灵巧手完成转魔方的动作,业界才意识到:精细化操作必须依赖AI,传统算法难以实现。灵巧手必须依赖强化学习或模仿学习,否则不仅无法实现灵巧手的精准操控,甚至难以完成其基础功能设计。

位德浩介绍,选择绳驱方案是因其对灵巧手而言潜力最大。通过电机外置设计,绳驱方案能在结构上解决灵巧手尺寸、自由度、负载、速度的“不可能四角”的问题,同时这四个方面做到极高水平,接近人手性能,这是其他方案无法实现的。

而针对绳驱方案可能存在可靠性低、寿命短的问题,团队从三方面优化:一是采用自研复合材料绳索,具备优异的抗断裂和耐摩擦特性;二是优化结构设计,减少绳索摩擦,延长寿命;三是通过运动控制算法降低绳索蠕变影响,实现自动张紧,提升可靠性。

第一款是轻羽15 Pantheon Hand 01,拥有轻量化+高自由度+超强性能+模块化易维护的特性,具备20个自由度(15个主动自由度),速度达2赫兹,指尖负载4公斤,重量仅350克。

团队在轻羽15全手上布置了超过45个自研的传感器,可以实时精准感知每个关节和电机的运动状态,结合自研的机器人柔性并联绳驱的运动控制算法,使其实现了全球最高单指重复定位精度0.14mm。

▲轻羽15 Pantheon Hand 01

第二款是基于微型关节模组的GAIA Hand,其设计理念是让用户像搭乐高一样组装灵巧手。团将灵巧手的旋转关节做成了关节模组,集成电机、减速器、编码器、驱动器于一体。

用户能用该模组自由搭建两指、三指、五指等不同的灵巧手。另外,团队已经在开源网站acosmos.cn公开了基于微型关节模组的灵巧手搭建方案,帮助用户组装属于自己的灵巧手。

▲开源灵巧手GAIA Hand

当前,灵巧手领域不缺高自由度、速度快的产品,而是缺综合性能更优的产品。

具体来说,硬件层面的核心卡点在于,业内尚未能研发出与人类手部体积相当,且同时具备一样自由度、速度和负载等参数的灵巧手。尤其在灵巧操作的运动控制算法上,还有待进一步的提升。

位德浩谈道,运动控制算法是当前绝大多数灵巧手公司的短板。尤其对于绳驱灵巧手,在1根手指上布置3-4个自由度、整手20个自由度,需要对绳索驱动结构进行多自由度运动解耦和精密位置控制,难度极大。

团队探索了全新的算法路线,通过自研并联绳驱柔性机器人控制算法及绳索自动张紧算法,提升了控制精度。同样采用绳驱方案,相较于Shadow Hand高达百万级的价格,星际光年的产品将BOM做到了万元级。

另外,他还提到,灵巧手的自由度并非越高越好:过高会增加控制成本,过低则灵巧性不足,且与人手自由度不一致会导致数据迁移有问题。所以,团队坚持灵巧手应该与人手自由度完全一致,才能在数据迁移、成本控制和操作灵巧性之间达成综合最优解。

目前,星际光年的产品已在国内多家人形机器人厂商、数据采集中心、高校科研团队及极客群体的工业、商业和科研场景中应用。

预计半年左右,星际光年有望出货千支灵巧手产品,成为业内突破千支出货量耗时最短的公司。未来两年,团队将聚焦绳驱灵巧手性能突破,致力于打造综合性能最接近人手的产品。

去年开始,多家国内外头部人形机器人厂商都加码灵巧手自研,印证了灵巧手作为具身智能”核心三大件”(灵巧手、数据、算法)的战略地位。

但位德浩觉得,灵巧手研发难度极大、耗时久,涉及材料、机械、结构、微机电系统、运控、算法等多领域整合,工程量占整机50%,这为专攻灵巧手的公司提供了窗口期。

当前还有不少人形机器人公司还在纠结是否自研,会有一定“自研VS三方”的混沌期。“预计再过1-2年,那个时候灵巧手技术已经非常成熟,人形机器人厂商就没有太大的必要去选择自研了,未来会逐步以非自研为主。”他说。

(文:智东西)