图片来源:a16z

Z Highlights

-

生成式Agent把市场调研从一次性的滞后反馈,变成了持续、动态的竞争优势。

-

我们用AI来访谈、分析、模拟客户,调研不再依赖人工流程,而是嵌入到工作流中实时运转。

-

相比100%准确,我更在意AI结果是否“够好用”、够快、够便宜。70%准确率+实时更新,对我而言更具商业价值。

-

调研工具的未来,不止是快,更是“真”——效率的跃迁之后,是“真实性”的重构。

-

AI原生公司不是在守旧做调研,而是在重新定义调研这件事本身。

AI推动市场调研迈入新纪元

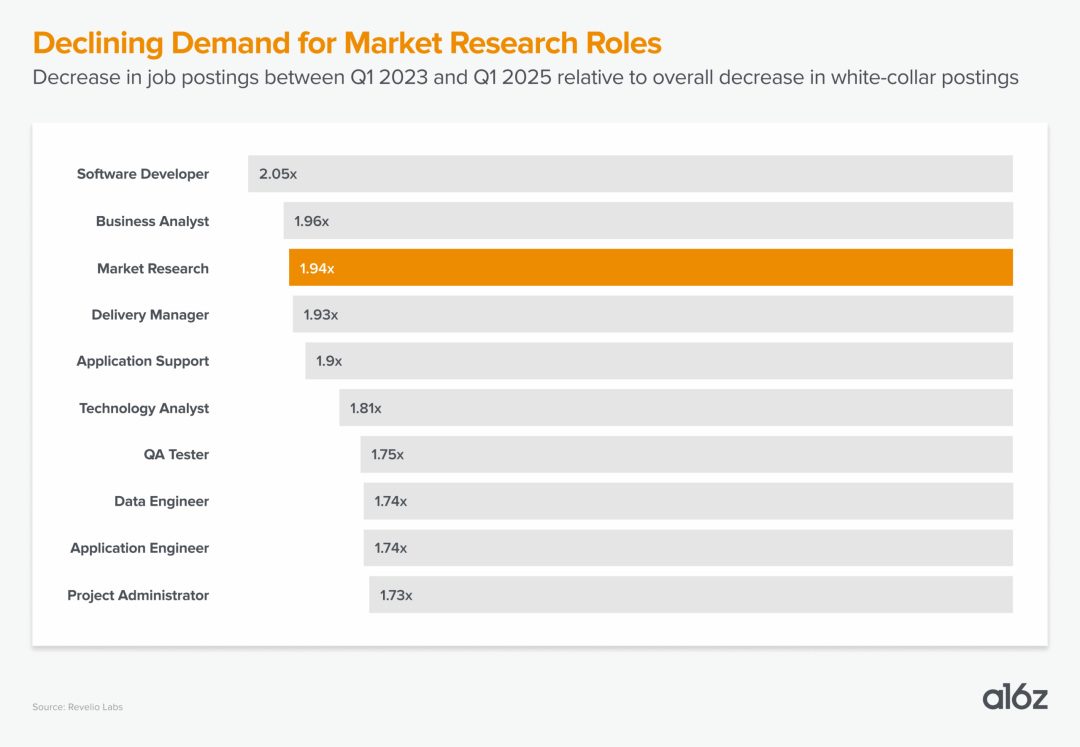

几十年来,企业为更好地了解客户,持续向市场调研投入了数千亿美元,但却一直受到调查慢、样本偏倚、洞察滞后的制约。尽管每年市场调研的支出高达1400亿美元,但软件的使用在其中几乎可以忽略不计。举例来说,传统依赖人工的咨询公司如Gartner和McKinsey估值分别为400亿美元,而软件平台Qualtrics和Medallia的估值仅为125亿美元和64亿美元。

随着AI的发展,我们又一次看到市场准备将原本用于人工的支出转向软件。早期的AI公司已经开始利用语音转文字(speech-to-text)和文字转语音(text-to-speech)模型,构建AI原生的调查平台——这些平台可以自动进行视频访谈,然后由大型语言模型(LLMs)分析结果并生成演示文稿。这些先行者增长迅速,不仅签下了大型合同,还开始接管原本由市场调研和咨询公司掌控的预算。

图片来源:a16z

这些AI驱动的初创公司正在重塑组织获取客户洞察、制定决策和大规模执行的方式。不过,目前大多数公司仍需依赖样本提供商来获取调查对象。

但现在,一批新兴的AI调研公司正在彻底替代昂贵的人类样本和分析流程。这些公司不再招募人来回答问题,而是可以模拟出由生成式AI Agent构成的“虚拟社会”,用来提问、观察和实验,模拟真实人类行为。这将市场调研从一个滞后且一次性的输入转变为持续动态的能力。

当今市场研究的现状

市场调研这一领域经历了逐步的软件化过程。上世纪90年代,调研工作主要依靠人工进行,数据采集与分析以纸笔为主。Qualtrics与Medallia等公司在2000年代初引入了在线调查工具,随后出现了实时分析与移动端采集。这类平台围绕客户与员工,构建出更深入的体验管理工具。与此同时,像SurveyMonkey这样的自助式工具兴起,使个别团队能够快速发起轻量调查,提升调研普及度。但这种方式也导致了调研活动碎片化、方法不一致,且组织间缺乏透明度,不具备企业级研究所需的治理与规模支持。

McKinsey等咨询公司构建了完整的调研子部门,使用软件化工具进行大规模客户细分和消费者洞察。但这种合作常常历时数月、成本高昂、样本偏差明显。从招募参与者、执行问卷、分析数据,到交付最终报告,整个过程极其耗时,而且结果往往是打包交付,缺乏深入挖掘或二次探索的空间。

图片来源:a16z

大多数企业仍然依赖季度调研来支持重要产品发布,但这种周期无法满足日常决策对实时洞察的需求。昂贵的传统调研方式也使得早期构想和小规模尝试难以被验证,哪怕是积极求变的企业,也常常被过时工具和低效流程困住。

到了2010年代后期,Sprig、Maze、Dovetail等为产品团队打造的新一代UX调研工具出现,使得调研不再外包,而是嵌入产品开发流程中。这些工具通过非主持的可用性测试、产品内问卷和原型反馈,帮助团队快速做出以用户为中心的决策。虽然这些工具对软件团队价值巨大,但它们更倾向于小团队使用,而非跨部门协作,也较少被非软件企业采用。AI原生调研公司则进一步将这些能力扩展到全公司范围、跨行业使用,并实现了真正的实时洞察。

图片来源:a16z

AI与市场调研:天作之合

AI已经显著加快了调查速度并降低了调研成本。AI让设计问卷变得更容易,还可以根据用户的回答实时调整问题。过去需要几周才能完成的分析,现在几个小时就能完成。随着时间积累,AI生成的洞察库也在不断学习,能够识别项目之间的模式,并提取早期信号。这场转变不仅让更多小企业能够用得起调研工具,也扩大了数据能够介入的决策类型,比如从早期产品构想到更微妙的市场定位问题——这些过去由于成本太高,往往不会被认真调研。现在,AI驱动的调研工具已被广泛应用于公司内的市场、产品、销售、客户成功及管理团队。洞察已不再局限于特定团队,而是全面支持整个组织的决策能力。

当然,这些进步并不代表AI工具已无短板。即使是AI驱动的问卷调查,依然受限于真实人类样本的可获取性与多样性问题,往往还需依赖第三方来招募受访者,限制了企业在定价和差异化上的主动性。

生成式Agent:模拟社会取代人类样本

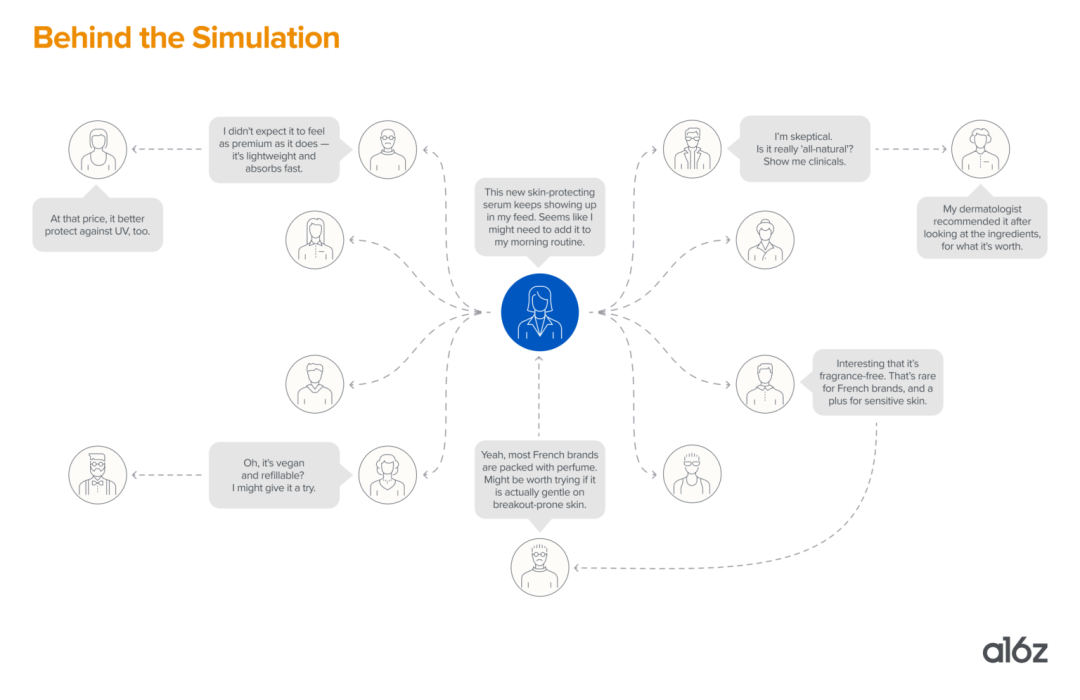

这就引出了“生成式Agent”这一概念,最早在论文《Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior》中被提出。研究者展示了由大语言模型驱动的模拟角色可以展现出越来越拟人的行为,并具备记忆、反思和计划能力。虽然当初这一设想主要用于构建逼真的虚拟社会,但其应用价值已经远超学术研究范畴。其中最具商业化前景的方向之一正是市场调研。

图片来源:a16z

例如:某护肤品牌计划在法国推出新产品,可模拟一组由Gen Z与千禧代用户构成的1万个AI Agent,每个Agent植入用户评论、CRM数据、社媒监听(如TikTok上的“护肤日常”标签)与购买行为等信息,再让这些Agents彼此互动、观看虚拟KOL内容、逛模拟货架、在AI生成的社交平台中分享体验,并随着时间推移而演化。

图片来源:a16z

让这些模拟成为可能的,并不仅仅是现成的大语言模型(LLMs),而是一整套日益复杂的技术体系。现在的Agent系统被构建在持续性记忆架构之上,通常以丰富的定性数据(如访谈或行为历史)为基础,使得Agent能通过经验积累和上下文反馈逐步演化。上下文提示(In-context prompting)为Agent提供行为历史、环境线索以及过往决策等信息,从而生成更细腻、拟真的响应。在底层架构中,诸如检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)和代理链式决策(agent chaining)等方法,支持复杂的多步骤决策流程,使模拟结果能够还原现实世界中的客户行为路径。同时,经过精细调优的多模态模型——在文本、图像以及特定领域的交互任务上接受过训练——进一步突破了Agent仅限于文本响应的边界。

已有初创平台开始应用这些技术。例如,AI驱动的模拟公司 Simile和Aaru(后者刚刚宣布与Accenture达成合作)已展示出未来趋势:构建出动态、常驻、类似真实顾客行为的“虚拟人群”,可随时被提问、观察与实验。

Agent式模拟不仅仅是加快了原本需耗时数周的流程,更是对调研与决策模式的根本性重构。它还突破了传统调研的诸多限制,通过创造一种可以直接嵌入工作流的调研工具,实现了跃迁。这种飞跃不仅体现在效率,更体现在“真实性”(fidelity)上。

策略:快速分发+深度集成

如果历史可以作为借鉴,那么在本轮AI浪潮中脱颖而出的公司,将不仅仅依赖于最先进的技术,更要善于掌控分发与用户采纳。以Qualtrics和Medallia为例,它们之所以能够在早期胜出,正是因为优先关注了产品使用率、用户熟悉度与客户忠诚度,并将自身深深植入高校与重点行业。

当然,准确性依然是关键考量,尤其是在团队用AI工具与传统人工调研方式对比时。但在这个领域,目前并不存在通用的评估标准或模型效果衡量体系,因此很难客观判断某个模型究竟“有多好”。那些正在试验生成式Agent模拟技术的公司,往往需要自行定义评估标准。

值得注意的是,成功并不意味着达到100%的准确率,而是达到某一可接受的“足够好”阈值。我们接触过的许多CMO表示,只要结果能达到传统咨询公司输出的70%准确率,并且数据获取更快、更便宜,且实时更新,他们就可以接受。在尚未形成统一预期的阶段,市场为初创公司打开了窗口:快速进入市场,通过实际使用积累验证结果,并尽早嵌入用户的业务流程。不过,初创公司仍需持续优化产品。随着行业标准的浮现,价格越高,客户要求就会越严格。

当前阶段的最大风险,并非结果不够完美,而是过度追求理论上完美的结果,反而延误落地节奏。那些优先聚焦产品交付速度、集成深度与渠道拓展的公司,将有能力定义新标准。而一味追求“极致还原”的公司,可能会陷入无休止的试点阶段,最终错失商业化机会。

AI原生调研公司在本质上比传统公司更具颠覆潜力。虽然传统调研公司可能拥有庞大的样本数据,但它们的业务模式和运营流程并不适用于自动化场景。相比之下,AI原生企业早已构建出适用于AI主导调研的新型工具体系,并且从组织架构和激励机制上来看,它们更愿意推动前沿创新,而不是守旧护盘。这些公司有潜力在数据层与模拟层两个维度都占据主导地位。那篇被广泛引用的论文《Generative Agent Simulations of 1,000 People》正好说明了这种融合路径:论文作者使用AI主导的真实访谈生成Agent档案,这种数据生成流程,正是目前AI原生公司正在规模化运营的方式。

如果想真正实现影响力,调研洞察就不能只停留在UX与市场部门,而要拓展到产品、战略与运营层面。挑战在于:如何在不重建传统咨询机构的臃肿结构的前提下,提供恰当的服务支持。

未来趋势:市场调研迎来“清算时刻”

滞后性调研的时代正在终结。AI正通过模拟、分析与洞察生成重塑我们理解客户的方式。最先采用AI调研工具的企业将获取更快的洞察、做出更优决策、并建立竞争优势。随着产品迭代变得越来越快,真正的竞争壁垒是:知道该做什么。

原文:Faster, Smarter, Cheaper: AI is Reinventing Market Research

https://a16z.com/ai-market-research/

编译:Eva Jia

请注意,本文编译自文未载明的原始链接,不代表Z Potentials立场。如果您对本文有任何想法或见解,欢迎在评论区留言互动探讨。

Z Potentials将继续提供更多关于人工智能、机器人、全球化等领域的优质内容。我们诚邀对未来充满憧憬的您加入我们的社群,与我们共同分享、学习、成长。

(文:Z Potentials)