跳至内容

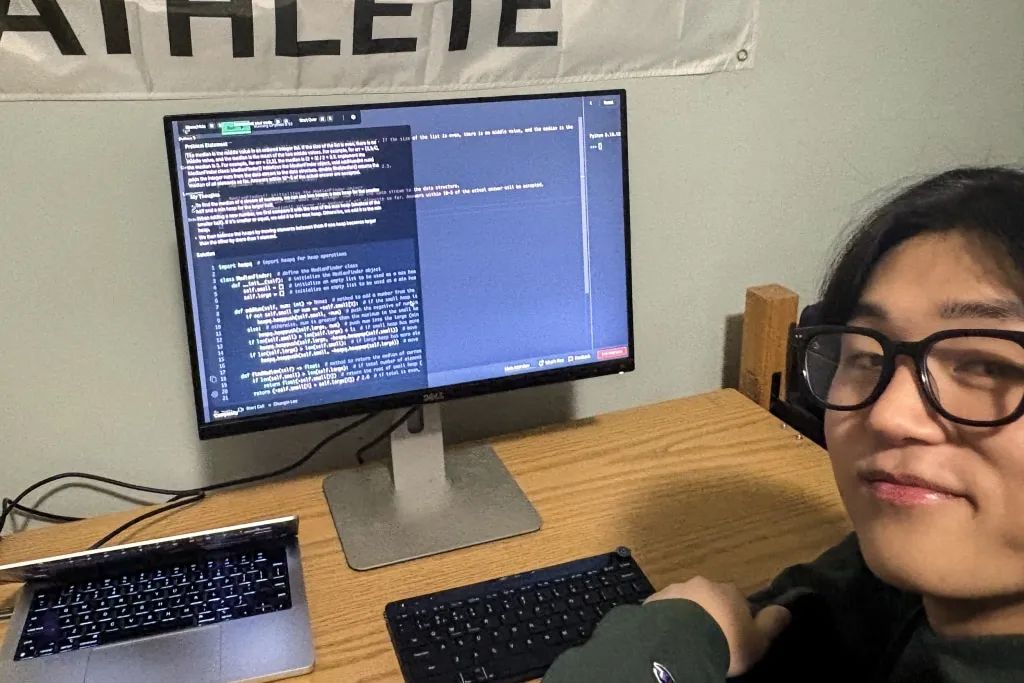

一个 21 岁的华人大学生,因为开发一款 AI 产品被学校开除,转头就凭借这个产品拿到了 530 万美元(约合 3825 万人民币)融资。

最近你或许看到过这个传奇故事,这个大学生开发的 AI 工具,号称能够帮助用户「在一切事情上作弊」。

产品演示,AI 在约会中提供建议

这是一个叫为 Interview Coder 的面试作弊工具,可以隐藏浏览器窗口不被面试官察觉,为用户在考试、销售电话和工作面试等各种场景中获取 AI 的实时帮助。

创始人 Chungin Lee 表示,他自己就用这个工具获得了TikTok、亚马逊、Meta 等公司的 offer。

虽然金三银四已经过去,但工作很难找并不是一天两天了,尤其是 AI 越来越强大的情况下。

仿佛全世界的坏消息都涌了上来:还不会用 AI,你就要被淘汰啦。

最近 Shopify 已经宣布要将 AI 使用情况纳入绩效考核中,员工如果要申请增加人力,就得先证明这个工作无法由 AI 完成。

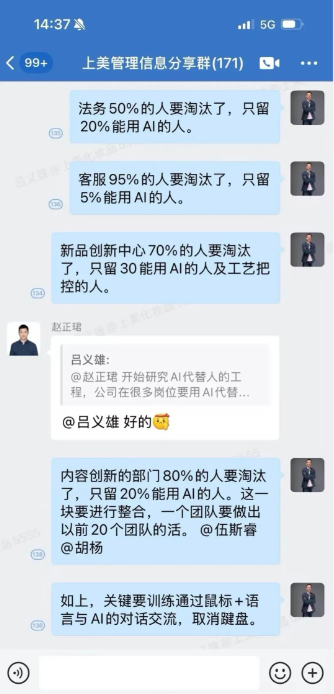

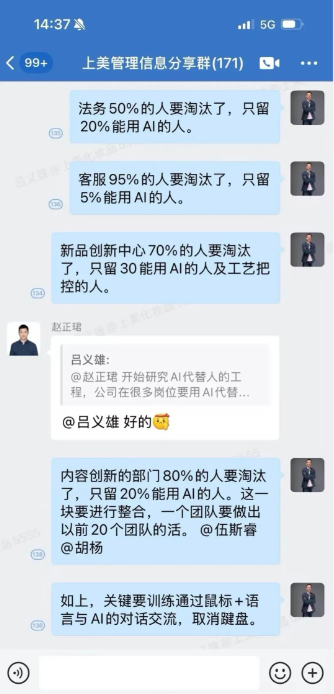

前几个月国内一家公司流出的内部聊天记录就曾引发巨大讨论,就是因为里面惊人的裁员数字。虽然后来 CEO 发布了公开信表示不实,上美的确有计划整合 AI 进入业务当中,但好的人才依然是不可或缺的创新基石。

上美的姿态还是太激进了,连 AI 公司自己都开始调整招聘策略。

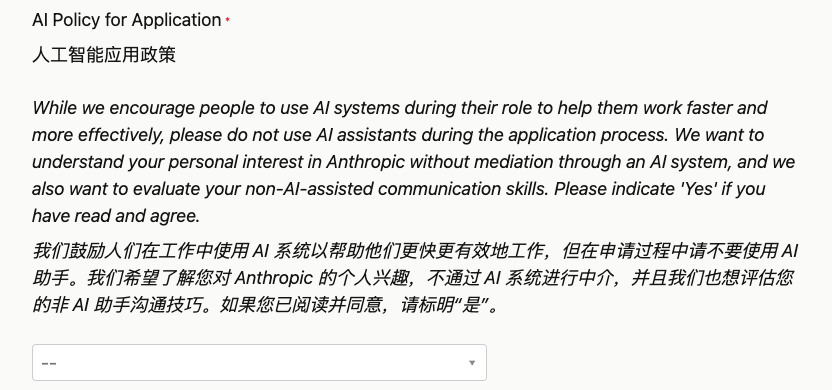

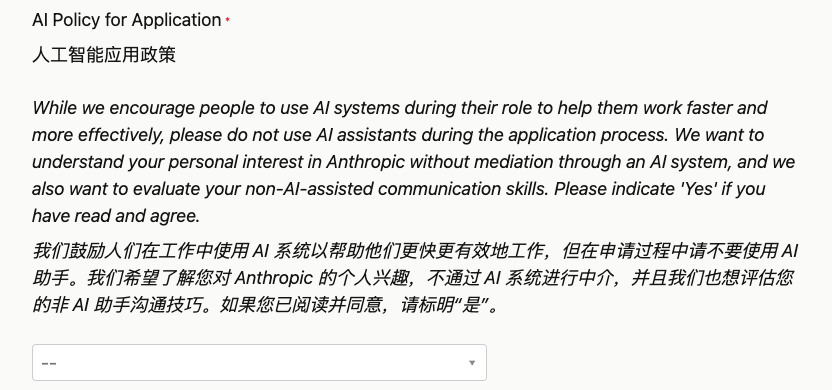

Claude 背后的人工智能小巨头 Anthropic 二月更新了许多在招岗位,有眼尖的网友发现,申请表格中有这么一项:

有点滑稽。要知道 Anthropic 曾经还宣传过,Claude 和招聘平台 Skillfully 的合作,通过协同不同的 AI 模型,定制出专属的 LLM 基础设施,实现了时间成本减少 50%,招聘总成本减少 70%的成果。

Anthropic 开发 AI 是降低招聘成本,但自己招人的时候却放出了这样的条款。只许州官放火,不许百姓点灯呐。

无论是用人方还是求职者,对 AI 工具的依赖都肉眼可见。

美国人力资源管理协会(SHRM)在 2023 年的调查显示,25%的组织已在 HR 活动中使用 AI,不仅用于简历筛选,还用于分析面试中的肢体语言、表情等。猎聘《2024 年度非凡洞察报告》指出,61%的企业 HR 部门在简历筛选、AI 面试等环节使用 AI 工具,职位对 AI 工具的需求增长 68%。

以 AI 面试为例,面对面交流对于招聘来说必不可少。不仅能够进一步挖掘简历上的经验,还能了解求职者是怎样一个人。而用 AI 和数字人,已经成为许多大厂做初面的方式。

招聘网站们也在紧锣密鼓的赶工,迎接 DeepSeek 入驻自家平台。

自动生成岗位描述,5 秒即可分析千人简历,还能自动回复求职者咨询。

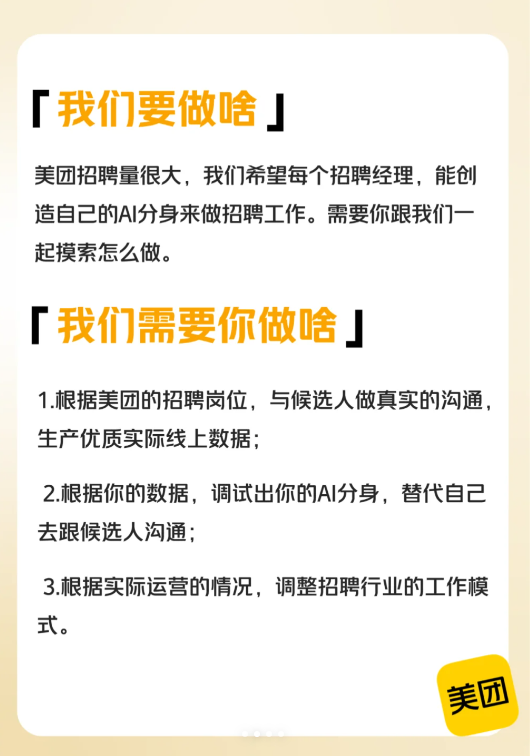

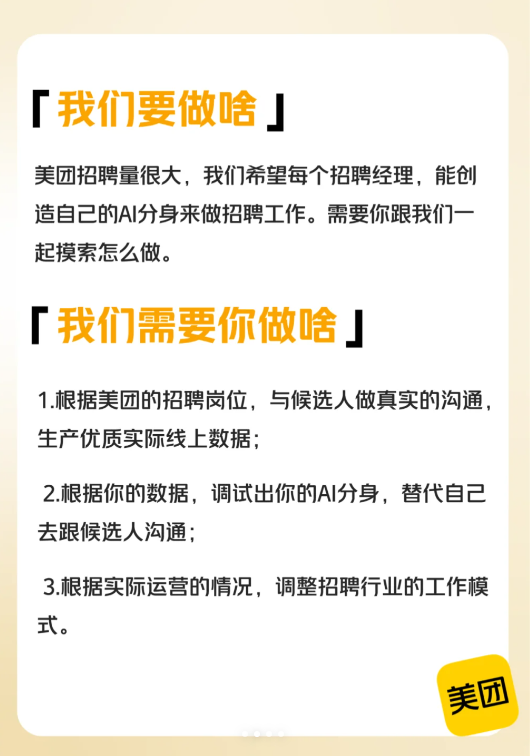

还有美团在「招聘做 AI 招聘的实习生」,很奇怪的一个句子,大概是想要找愿意把自己做成数字人的 HR。

第一条和第二条之间,堪称二律背反,但那又怎么样,这说不定可以改变世界。

现在的 AI 面试官已经很卷了,到了极其精细的程度,并不仅仅是甩几个问题出来回答、录音,而是会判断着装、陈述质量,甚至会检测眼神和表情是否僵硬,以判断有没有读稿。

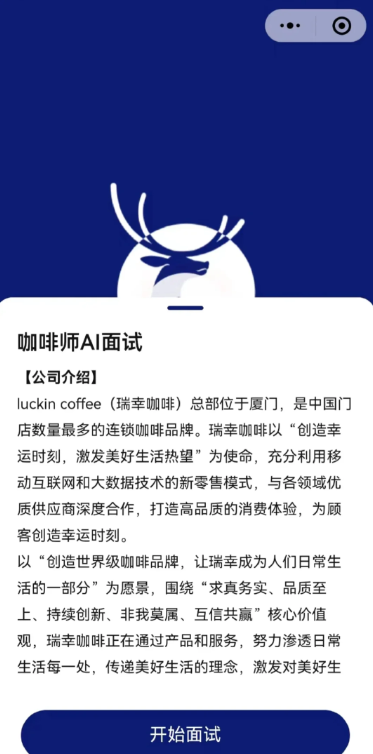

甚至连瑞幸咖啡都有了 AI 面试。记忆里瑞幸是用全自动机,一键出液,人工摇杯,AI 是能帮助判断什么……

据说这个 AI 面试的淘汰率还很高,会直接刷掉人。在 AI 替人类做咖啡之前,就先开始淘汰人类了是吧。

渗透率到这个程度,求职者怎么可能不拿起同样的武器呢?

像垂直考公培训的粉笔 app,推出了面试模拟功能,连场景设计不禁让人心头一紧。

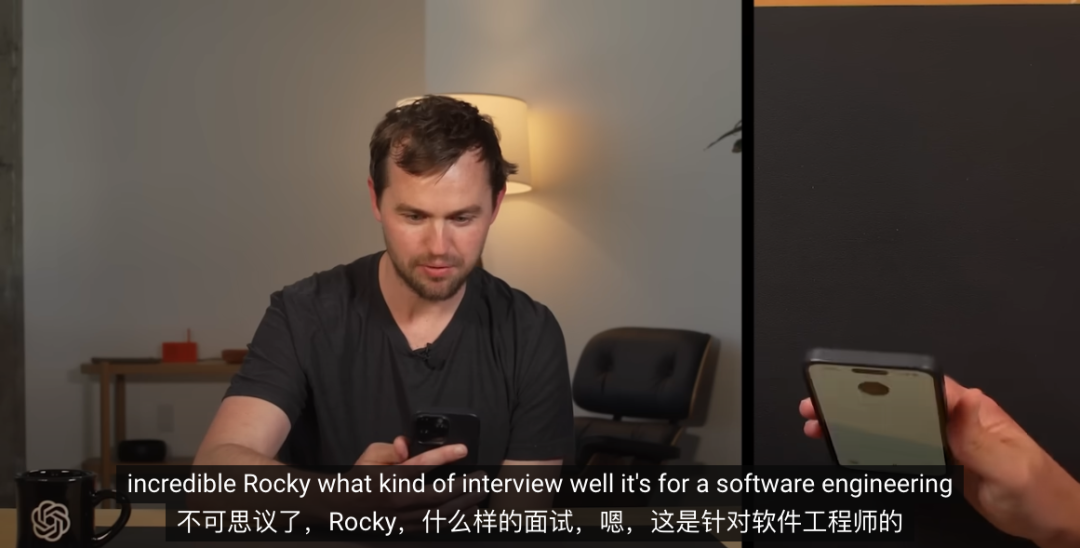

去年 GPT 4o 发布时,官方也出了一个面试准备的视频。

专门针对 AI 的面试攻略也越来越多,人还能被 AI 给难住不成。

眼下的求职市场,堪称是 AI 之间的对轰。对于普通打工人来说,谁家的模型上了什么榜单不重要,能搞定简历、拿下面试才最重要。

可是,用人单位对于 AI 真的信任吗?Anthropic 的态度可能正反映了这一点:AI 有帮助,但问题也不少。

专门针对 AI 面试的攻坚层出不穷,带来的问题是所有人都千篇一律,而且还都用大模型给出的标准模板。

人人都摆出镜头里最好看的姿态,用最标准的答案。为了迁就模型的理解力,让自己的回答尽可能的结构化、逻辑简单,方便大模型理解。

求职者的削足适履,影响到的是企业的用人多样性。Tim Cook 曾经说过,多样性是苹果在招聘时非常关注的一个维度。对于这样一个跨国巨头来说,多元化的人才结构,有助于理解和洞察不同市场的需求,适应不同的客户群。

每个人的经历、经验不同,哪怕是刚刚毕业的应届生们,实习、上学的经历也各不相同。咨询公司 AESC 去年发表的报告中,指出数字化转型,更需要多样性的团队,在创新能力上可以比同质化的团队高出 35%,更易拿出颠覆性的解决方案。

虽然说打工人就像螺丝钉,只做点微不足道的小事。但人跟螺丝钉最大的区别在于,即便两个人都可以完成同一件事,这两个人始终是不同的两个人。

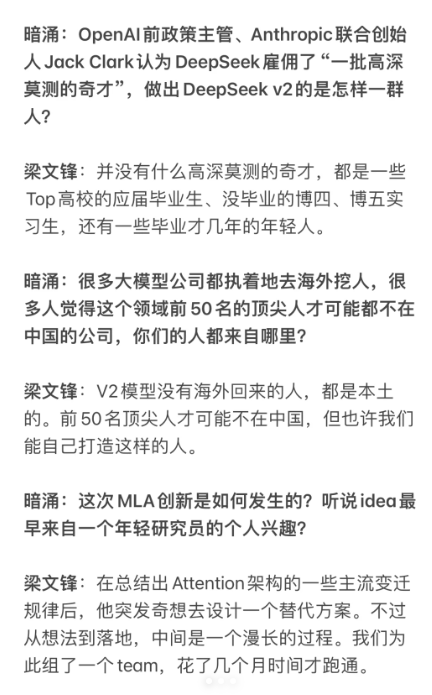

DeepSeek 在 2023 年接受暗涌采访时,梁文锋解释过自己对于人才的理解。

不要求海外学历、不要求工作经验、从细节招人。连 HR 都出来说,这样的取向在简历初筛阶段很难实现,但到了面试阶段,一般都能看出来。

梁文锋在用人上的独到见解,在今天多多少少像一种都市传说。真正敢不拘一格降人才的用人单位,简直像鬼一样:人人都说有,从来没见过。

更多的用人单位是标榜自己广纳贤士,然后转身开始布局 AI 面试,然后遇上求职者也拿 AI 工具应付,陷入恶性循环。

某种程度上 Anthropic 希望求职者不要用 AI,可能也出于类似的心态。春节前,在达沃斯论坛上,Dario Amodei 在访谈里还谈到了对于人才的看法。

「人才密度永远战胜人才数量,高质量的人才互相合作时,会产生某种独特的化学反应。」这是他秉承的信念。

AI 行业日新月异,三个月前 Anthropic 对于竞争,可能还没有很准确的认识。一个农历春节过去,不知道 Dario Amodei 现在是不是已经大跳反了。

Anthropic 的发心可能是好的,但做法却走偏了——在要求求职者不用 AI 之前,应该是公司少用 AI 来一刀切地评估候选人。

《商业研究杂志》刊发的研究显示,当 AI 以标准化、重复化的方式评估候选人时,求职者会担心自己的工作技能和经验没有被准确的解析出来,从而降低接受 offer、乃至入职的意愿。

至于预备打工人,则是要再多一点耐心。找工作是很难,现在也的确并非「是金子总会发亮」的时代。我们只能多一点耐心,用来自我成长,用来跟规则搏斗。一直到自己的光亮成功突围之前,耐心是最有用的武器。

✉️ 邮件标题「姓名+岗位名称」(请随简历附上项目/作品或相关链接)

产品演示,AI 在约会中提供建议

这是一个叫为 Interview Coder 的面试作弊工具,可以隐藏浏览器窗口不被面试官察觉,为用户在考试、销售电话和工作面试等各种场景中获取 AI 的实时帮助。

创始人 Chungin Lee 表示,他自己就用这个工具获得了TikTok、亚马逊、Meta 等公司的 offer。

虽然金三银四已经过去,但工作很难找并不是一天两天了,尤其是 AI 越来越强大的情况下。

仿佛全世界的坏消息都涌了上来:还不会用 AI,你就要被淘汰啦。

最近 Shopify 已经宣布要将 AI 使用情况纳入绩效考核中,员工如果要申请增加人力,就得先证明这个工作无法由 AI 完成。

前几个月国内一家公司流出的内部聊天记录就曾引发巨大讨论,就是因为里面惊人的裁员数字。虽然后来 CEO 发布了公开信表示不实,上美的确有计划整合 AI 进入业务当中,但好的人才依然是不可或缺的创新基石。

上美的姿态还是太激进了,连 AI 公司自己都开始调整招聘策略。

Claude 背后的人工智能小巨头 Anthropic 二月更新了许多在招岗位,有眼尖的网友发现,申请表格中有这么一项:

有点滑稽。要知道 Anthropic 曾经还宣传过,Claude 和招聘平台 Skillfully 的合作,通过协同不同的 AI 模型,定制出专属的 LLM 基础设施,实现了时间成本减少 50%,招聘总成本减少 70%的成果。

Anthropic 开发 AI 是降低招聘成本,但自己招人的时候却放出了这样的条款。只许州官放火,不许百姓点灯呐。

无论是用人方还是求职者,对 AI 工具的依赖都肉眼可见。

美国人力资源管理协会(SHRM)在 2023 年的调查显示,25%的组织已在 HR 活动中使用 AI,不仅用于简历筛选,还用于分析面试中的肢体语言、表情等。猎聘《2024 年度非凡洞察报告》指出,61%的企业 HR 部门在简历筛选、AI 面试等环节使用 AI 工具,职位对 AI 工具的需求增长 68%。

以 AI 面试为例,面对面交流对于招聘来说必不可少。不仅能够进一步挖掘简历上的经验,还能了解求职者是怎样一个人。而用 AI 和数字人,已经成为许多大厂做初面的方式。

招聘网站们也在紧锣密鼓的赶工,迎接 DeepSeek 入驻自家平台。

自动生成岗位描述,5 秒即可分析千人简历,还能自动回复求职者咨询。

还有美团在「招聘做 AI 招聘的实习生」,很奇怪的一个句子,大概是想要找愿意把自己做成数字人的 HR。

第一条和第二条之间,堪称二律背反,但那又怎么样,这说不定可以改变世界。

现在的 AI 面试官已经很卷了,到了极其精细的程度,并不仅仅是甩几个问题出来回答、录音,而是会判断着装、陈述质量,甚至会检测眼神和表情是否僵硬,以判断有没有读稿。

甚至连瑞幸咖啡都有了 AI 面试。记忆里瑞幸是用全自动机,一键出液,人工摇杯,AI 是能帮助判断什么……

据说这个 AI 面试的淘汰率还很高,会直接刷掉人。在 AI 替人类做咖啡之前,就先开始淘汰人类了是吧。

渗透率到这个程度,求职者怎么可能不拿起同样的武器呢?

像垂直考公培训的粉笔 app,推出了面试模拟功能,连场景设计不禁让人心头一紧。

去年 GPT 4o 发布时,官方也出了一个面试准备的视频。

专门针对 AI 的面试攻略也越来越多,人还能被 AI 给难住不成。

眼下的求职市场,堪称是 AI 之间的对轰。对于普通打工人来说,谁家的模型上了什么榜单不重要,能搞定简历、拿下面试才最重要。

可是,用人单位对于 AI 真的信任吗?Anthropic 的态度可能正反映了这一点:AI 有帮助,但问题也不少。

专门针对 AI 面试的攻坚层出不穷,带来的问题是所有人都千篇一律,而且还都用大模型给出的标准模板。

人人都摆出镜头里最好看的姿态,用最标准的答案。为了迁就模型的理解力,让自己的回答尽可能的结构化、逻辑简单,方便大模型理解。

求职者的削足适履,影响到的是企业的用人多样性。Tim Cook 曾经说过,多样性是苹果在招聘时非常关注的一个维度。对于这样一个跨国巨头来说,多元化的人才结构,有助于理解和洞察不同市场的需求,适应不同的客户群。

每个人的经历、经验不同,哪怕是刚刚毕业的应届生们,实习、上学的经历也各不相同。咨询公司 AESC 去年发表的报告中,指出数字化转型,更需要多样性的团队,在创新能力上可以比同质化的团队高出 35%,更易拿出颠覆性的解决方案。

虽然说打工人就像螺丝钉,只做点微不足道的小事。但人跟螺丝钉最大的区别在于,即便两个人都可以完成同一件事,这两个人始终是不同的两个人。

DeepSeek 在 2023 年接受暗涌采访时,梁文锋解释过自己对于人才的理解。

不要求海外学历、不要求工作经验、从细节招人。连 HR 都出来说,这样的取向在简历初筛阶段很难实现,但到了面试阶段,一般都能看出来。

梁文锋在用人上的独到见解,在今天多多少少像一种都市传说。真正敢不拘一格降人才的用人单位,简直像鬼一样:人人都说有,从来没见过。

更多的用人单位是标榜自己广纳贤士,然后转身开始布局 AI 面试,然后遇上求职者也拿 AI 工具应付,陷入恶性循环。

某种程度上 Anthropic 希望求职者不要用 AI,可能也出于类似的心态。春节前,在达沃斯论坛上,Dario Amodei 在访谈里还谈到了对于人才的看法。

「人才密度永远战胜人才数量,高质量的人才互相合作时,会产生某种独特的化学反应。」这是他秉承的信念。

AI 行业日新月异,三个月前 Anthropic 对于竞争,可能还没有很准确的认识。一个农历春节过去,不知道 Dario Amodei 现在是不是已经大跳反了。

Anthropic 的发心可能是好的,但做法却走偏了——在要求求职者不用 AI 之前,应该是公司少用 AI 来一刀切地评估候选人。

《商业研究杂志》刊发的研究显示,当 AI 以标准化、重复化的方式评估候选人时,求职者会担心自己的工作技能和经验没有被准确的解析出来,从而降低接受 offer、乃至入职的意愿。

至于预备打工人,则是要再多一点耐心。找工作是很难,现在也的确并非「是金子总会发亮」的时代。我们只能多一点耐心,用来自我成长,用来跟规则搏斗。一直到自己的光亮成功突围之前,耐心是最有用的武器。

✉️ 邮件标题「姓名+岗位名称」(请随简历附上项目/作品或相关链接)

(文:APPSO)

产品演示,AI 在约会中提供建议

产品演示,AI 在约会中提供建议

产品演示,AI 在约会中提供建议

产品演示,AI 在约会中提供建议