近日Plus One Robotics的联合创始人兼首席技术官Shaun Edwards在接受媒体采访时表示,目前美国制造业回流遇到致命的问题在于机器人工程师人才储备不足以及机器人落地应用滞后,这是美国国家竞争力的根基,如果不能在人才培养与技术部署上取得突破,美国在创新领域的领先地位将面临来自中国的严峻挑战。

▍中国每年毕业工程师数量为美国7.78倍 是美国制造业回流的最大障碍

机械工程师是制造业的核心力量,工作涵盖系统设计、集成调试到软硬件衔接的全流程。但美国当前面临这一群体供给不足的问题。相关数据显示,美国每年毕业的机械工程师不足4.5 万名,而中国机械工程师的总数量已超 35 万。Shaun Edwards表示,数量上的差距不仅仅只体现当前的人才储备,更关系到未来机器人产业扩张的潜力。中美之间的教育鸿沟是巨大的。

造成这一局面的原因是多方面的。美国近几年教育成本持续攀升,并持续提高STEM领域学位的获取门槛,这直接削弱了学生选择工程专业的意愿。此外美国公众对制造业的认知仍停留在传统刻板印象,实际上美国现代制造业已经具备了自动化、精准化与软件化融合的技术特征,年轻人对工程相关的专业普遍缺乏兴趣,更多的则是愿意从事金融领域的工作。不过,这并非主要问题,Shaun Edwards强调,美国最大的问题在于社会层面尚未充分认识到这些技术岗位对国家全球竞争力的战略意义,这导致在机器人工程领域存在严重的滞后性。

相比之下,中国在工程人才培养上采取了系统性策略。其教育投资覆盖高等院校、职业学校及政府主导的学徒制项目,形成多层次的人才输送体系,全国性布局不仅保障了工业产能的规模化扩张,更构建了应对技术迭代的人才储备机制。此外近几年随着中国相关政策的出台,人形机器人与具身智能已上升至国家战略层面,从政策引导、企业研发再到产业链协同,中国拥有从研发到落地的全链条优势。

▍成本高、门槛高、过于复杂!三大难题制约工业自动化落地

自动化技术的价值不是取代现有劳动力,而是通过工具赋能提升生产效率,这对资源有限的中小型制造商尤为关键。实际应用场景下,能够低成本简单部署的自动化平台能使工程师更快上手,但美国依然面临普及性难题。中小企业无法通过低成本获取到机器人自动化服务。

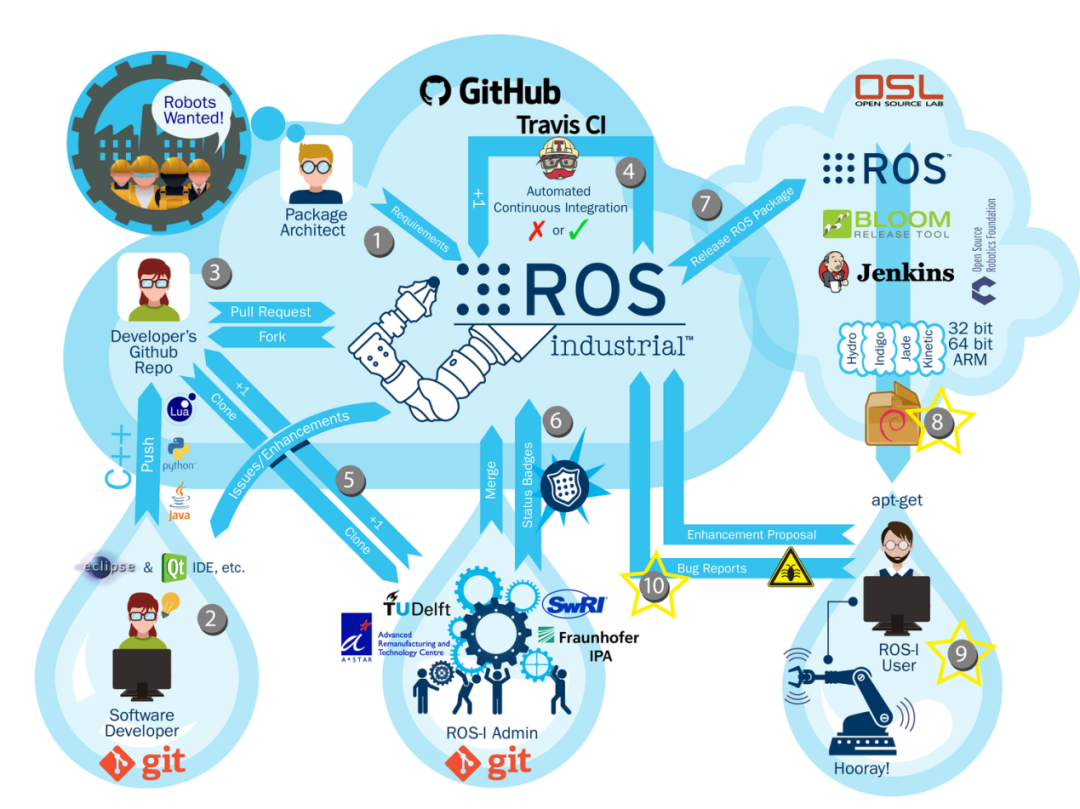

成本、复杂性与技术门槛居高不下,使得小型制造商常常被挡在自动化进程之外。尽管像ROS-Industrial这样的开源技术项目尝试通过开放化、模块化设计降低应用门槛,但由于缺乏配套的教育、培训及支持体系,实际效果受到限制。因此,美国的政策制定需要同步解决技术可及性与人才适配性的问题。

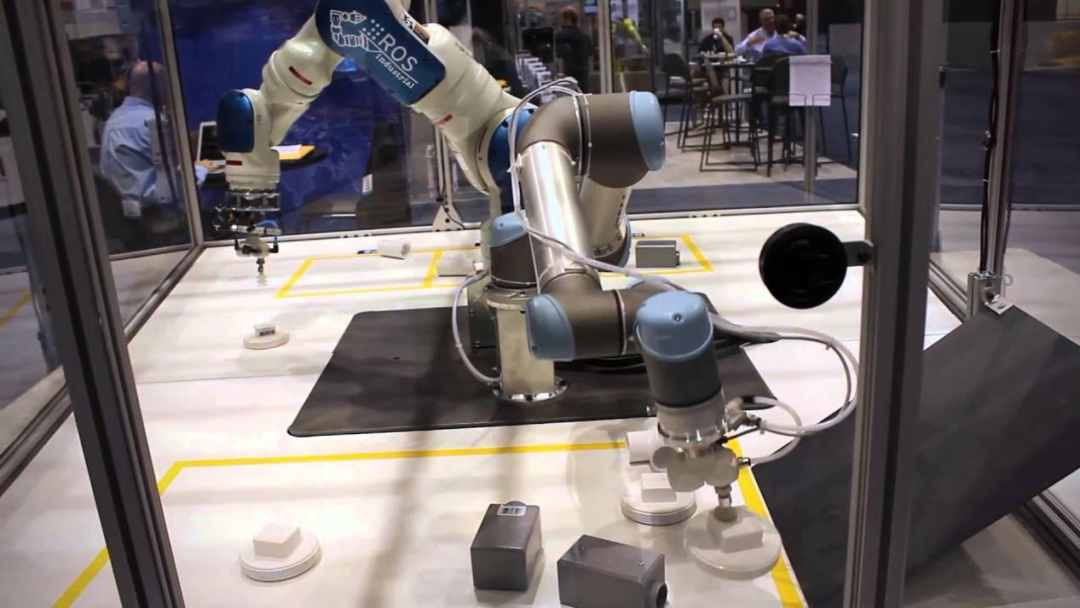

从产业落地来看,机器人技术的作用在于拓展人类的能力边界。以物流分拣领域为例,自动化系统可承担重复性高、劳动强度大的环节,工程师则能专注于系统优化与异常处理。通过人机协同可以有效提高生产效率,同时也一定程度上增加了工程的技术含量,工厂也能够吸引更多高素质人才的加入。

▍美国自动化领域出现严重BUG 中国才是正向发展逻辑

Shaun Edwards表示,尽管 “制造业回流” 的讨论已持续多年,但仅靠调整贸易政策并未带来实质性复苏。当前美国工厂的产能波动、供应链脆弱性以及中小型生产商的扩张瓶颈,都反映出劳动力与技术的双重制约。与此同时,全球竞争对手在自动化基础设施与技术教育上持续投入,这不仅提升了它们的产能规模,更增强了应对供应链风险的韧性。

从时间窗口来看,美国正面临不容错失的机遇。当前制造业回流的势头与政府政策共识形成了有利条件,但能否将其转化为实际竞争力,关键在于能否正视新劳动力经济的现实,即工业自动化已从未来的选择变成当下的必需。然而,美国在自动化应用的系统性和技能培训的针对性上,仍落后于产业需求。

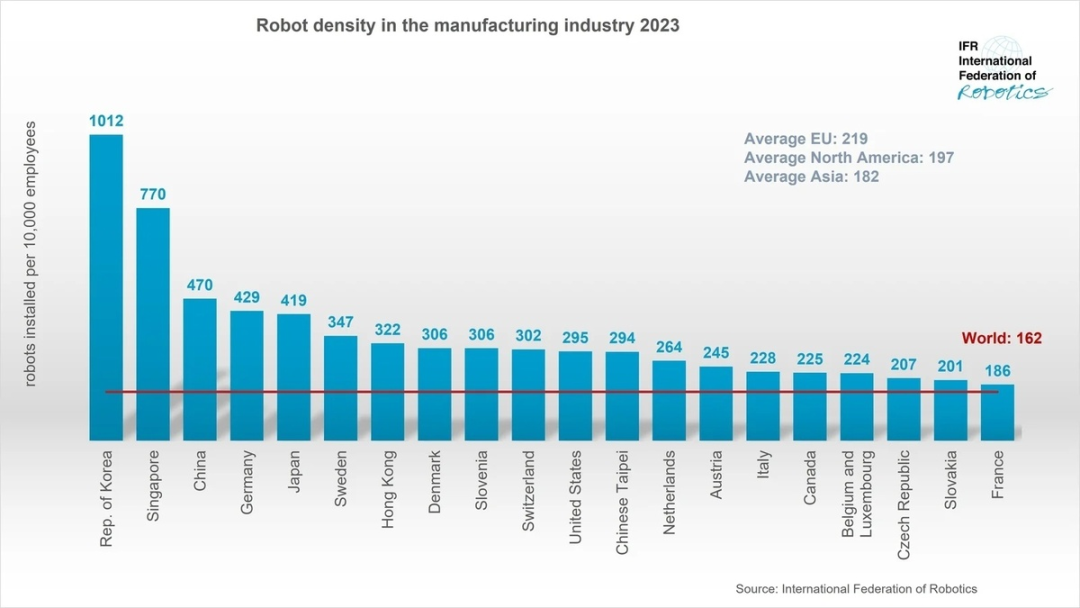

中国在这一领域的进展值得关注。国际机器人联合会的数据显示,2023年中国的机器人密度已超过德国和日本,达到每万名员工470台。这一指标不仅反映了自动化水平,更体现出技术与人才结合的实际成效。这种领先地位的背后,是国家层面在教育、技术研发与产业应用上的协同推进。

▍结语与未来:

笔者来看,美国制造业回流的本质问题在于系统性结构问题。从人才储备到产业支撑多重因素叠加。从政策层面看,虽然美国政府出台了一系列举措,如税收优惠、补贴等,意图吸引企业回迁。成本因素是制造业回流的一大阻碍。美国劳动力成本高昂,是许多发展中国家的数倍。

此外基础设施方面,美国绝大部分电网建于20世纪六七十年代,接近使用寿命,交通基础设施同样陈旧,全国三分之一的桥梁需翻新或维修。在全球产业链高度协同的今天,落后的基础设施严重影响物流效率和供应链的稳定性。

制造业回流需要大量熟练技术工人,但美国制造业长期空心化,相关人才培养体系萎缩,导致当下熟练技术工人数量严重不足。而机器人领域的工程师恰巧又是美国最为欠缺的。相比中国而言,美国的制造业回流之路充满荆棘。

(文:机器人大讲堂)