AI 把程序员变快了,想清楚要做什么才是关键。

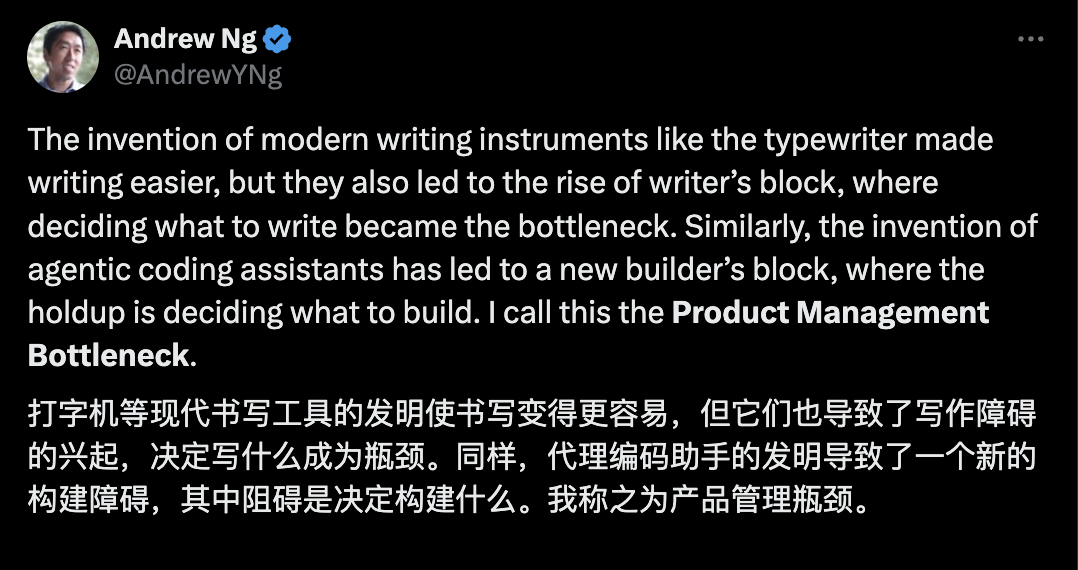

刚刚,吴恩达最新发文指出:当AI编程助手让写代码变得飞快,决定做什么反而成了最大的瓶颈。

这位斯坦福教授在最新一期《The Batch》中提出了一个有趣的类比:就像打字机的发明让写作变容易了,却催生了「写作障碍」:人们开始纠结该写什么。

现在,AI编程助手也创造了「构建障碍」:我们不知道该构建什么了。

吴恩达把这个现象称为 「产品管理瓶颈」(Product Management Bottleneck)。

他解释道,产品管理是决定构建什么的艺术和科学。

当高度智能的编程助手能够快速将产品规格转化为代码时,决定构建什么就成了新的瓶颈,尤其是在早期项目中。

这意味着什么?

产品经理突然变得比程序员更稀缺了。

吴恩达说,随着他的团队越来越多地使用AI编程助手,他越来越看重那些具有极高用户同理心、能够快速做出产品决策的产品经理,这样产品决策的速度才能匹配编程的速度。

但怎样才算是好的产品经理呢?

吴恩达认为,拥有高用户同理心的产品经理能够凭直觉做决策,而且大多数时候都是对的。

随着新信息的涌入,他们能不断完善自己对用户喜好的心智模型,从而改进直觉,并持续做出质量越来越高的快速决策。

他举了一个亲身经历的例子来说明这一点。

最近,他的团队在争论用户会更喜欢4个功能中的哪一个。

吴恩达有自己的直觉,但谁都不确定,所以他们调查了大约1000名用户。结果与他最初的想法相矛盾——他错了!

那么此时正确的做法是什么?

-

选项1:按照调查结果,构建用户明确表示喜欢的东西

-

选项2:仔细检查调查数据,看看它如何改变自己对用户需求的理解。也就是说,完善对用户的心智模型,然后用修正后的心智模型来决定该做什么

吴恩达认为,尽管有些人会认为选项1是「数据驱动」的决策方式,但这对大多数项目来说是一种较差的方法。

为什么?

因为调查可能有缺陷。而且,在做决策前花时间进行调查会导致决策缓慢。

相比之下,使用选项2,调查结果提供了更具普适性的信息,不仅能帮助塑造这个决策,还能影响许多其他决策。它让产品经理能够将这一份数据与所有用户对话、调查、市场报告以及用户使用产品时的行为观察结合起来,形成一个更全面的用户服务视角。

最终,这个心智模型驱动着产品决策。

当然,吴恩达也承认这种技术并不总是能够扩展。

比如在程序化在线广告中,AI可能会尝试优化广告点击次数,自动化系统会并行进行大量实验,收集用户点击和不点击的数据,通过产品经理的用户心智模型进行过滤。

当系统需要做出大量决策时(比如在大量页面上展示什么广告或推荐什么产品),产品经理的审查和人类直觉就无法扩展了。

但在团队需要做出少量关键决策的产品中,比如优先考虑哪些关键功能,吴恩达发现数据,用于帮助建立良好的用户心智模型,然后非常快速地应用于决策,仍然是推动快速进展和缓解产品管理瓶颈的最佳方式。

网友们的读后反应也很有意思。

Jack Shiels(@shiels_ai) 补充了一个观点:

有些伟大的产品设计师根本不在乎用户的想法或需求。就像那句老话说的,如果你在1910年问消费者他们想要什么交通工具,他们会说「新马蹄铁」,而不是更快的汽车。

有时候,真正的创新来自于超越用户当前认知的洞察。

Nirmal Patel(@nirmalpatel_) 则对吴恩达的类比提出了质疑:

我认为写作障碍在打字机发明前几千年就存在了,毕竟我们从历史上就有很长的书籍。

不过,吴恩达的重点更多是在说工具的便利性如何改变了瓶颈的位置。

当代码编写变得如此简单,产品决策变得如此关键,我们是否正在见证软件开发本质的转变?

过去,技术实现是瓶颈,所以我们崇拜能写出优雅代码的工程师。

现在,理解用户需求成了瓶颈,所以我们开始重视能快速做出正确决策的产品经理。

但这种转变背后,隐藏着一个更本质的变化:软件开发正在从技术驱动转向价值驱动。

当AI能够处理大部分技术实现时,剩下的就是最人性化的部分:理解人们真正需要什么,以及如何为他们创造价值。

这就是为什么吴恩达强调「用户同理心」和「心智模型」,而不是传统的数据分析和A/B测试。

在AI 时代,最稀缺的不是能写代码的人,而是能理解人的人。

当机器越来越擅长执行,人类的价值就越来越体现在判断上——

判断什么值得做,判断如何做才对。

在AI 的未来,最重要的技能可能不是如何使用工具,而是如何理解人心。

吴恩达原文: https://www.deeplearning.ai/the-batch/issue-310/

(文:AGI Hunt)