朋友们,最近的互联网上,发生了一起非常赛博、非常魔幻的凶杀案。

死者,是破折号。

就是这个“——”。

死因,是被无数人当成了AI的接头暗号。

说实话,我看了真的会心一笑。

因为但凡一些社交媒体上能屏蔽特定符号,我不仅想屏蔽破折号,我还想屏蔽掉双引号。

这事儿看起来很小,小到就是一个标点符号引发的血案。

但事又很大,因为在我看来,有一个非常特娘的魔幻的现实:

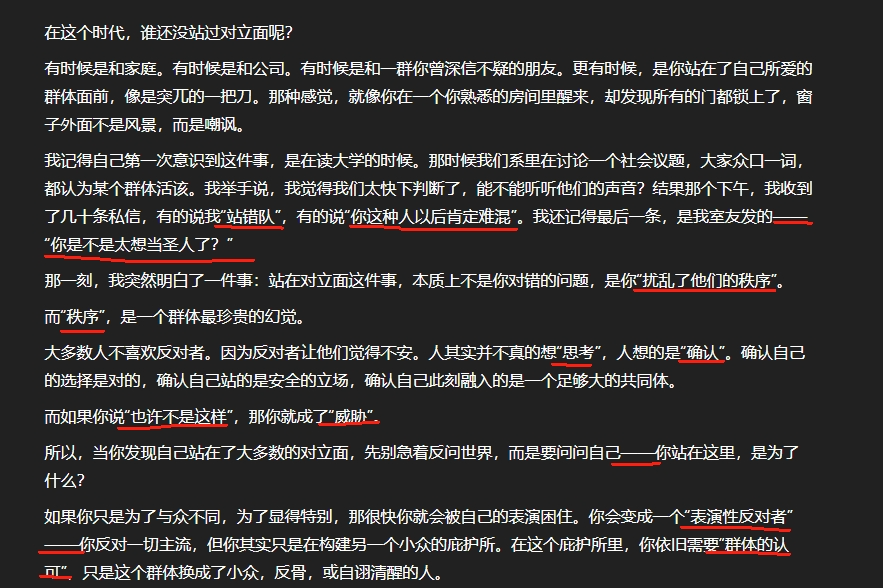

我们先来研究一个核心问题。

为什么AI,特别是以ChatGPT为代表的大语言模型,如此钟爱破折号和双引号?

说白了,因为这俩符号,会让你显得很有文化,特别适合装逼。

或者说,特别适合一个没感情的机器,去模仿一种它自认为高级的,有逻辑的,有文化的人类表达方式。

你仔细品一下破折号的用法。

解释、说明、转折、递进、拉长。

这是一种让你感觉,很有文化,我表达的东西很有层次,你看,我甚至需要一个专门的符号来给你做补充说明,就怕你看不懂的感觉。

但是,他确实很有逻辑。

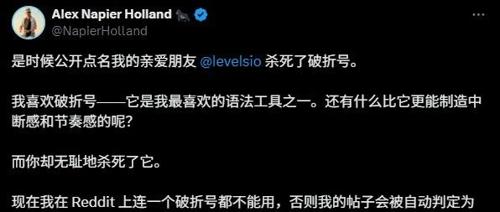

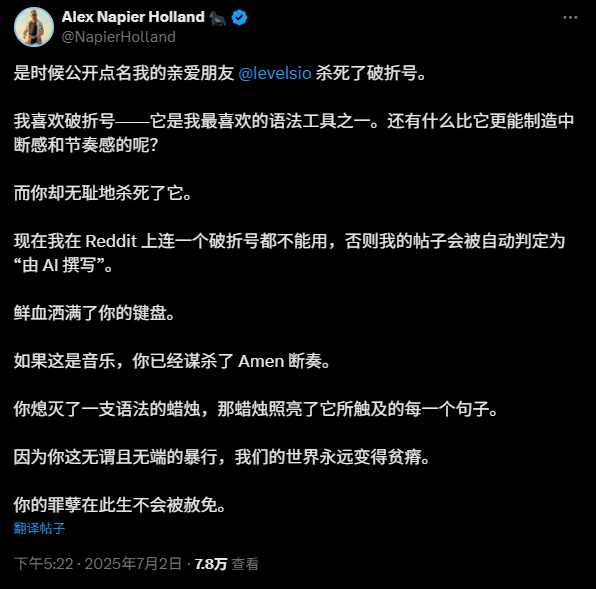

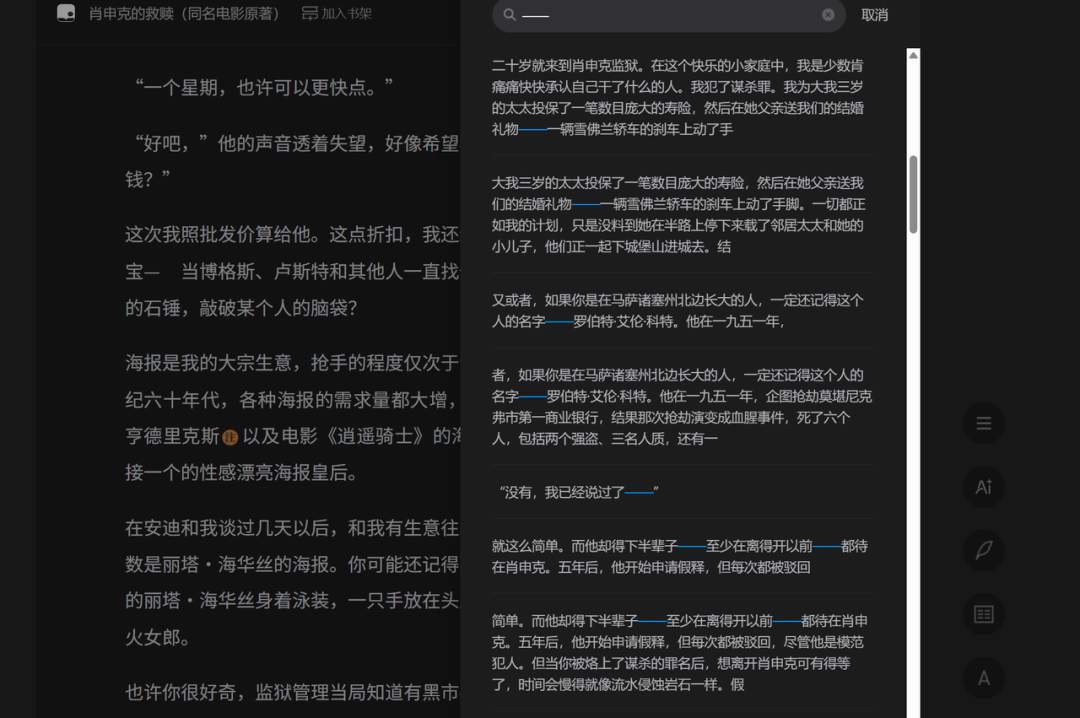

不只是他,很多写文的作者也很喜欢破折号。

有人2014年就喜欢用破折号,用了十多年了。

对于他们来说,破折号能让他们的文章更好看,更有节奏感,也构成了自身独特的风格。

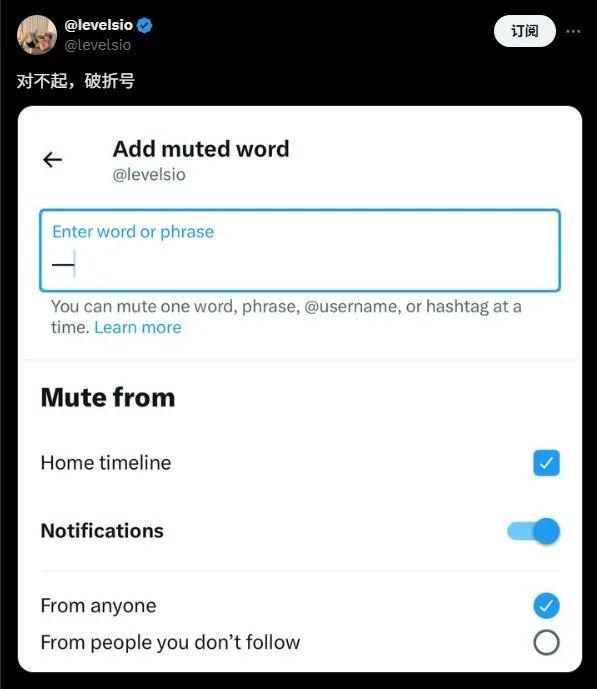

但现在因为AI染指,导致他们也不能再用破折号了。

因为用了你感觉,就是AI写的。

这事真的非常魔幻。

因为破折号在过去,是我们人类在文化和逻辑的体现,结果现在为了跟AI区分,展现出自己的人类撰写声明,我们被迫要放弃使用破折号,这叫什么事嘛。

还有双引号也是。

除了正常的引用外,AI最喜欢用在两个地方:一个是所谓的强调,另一个是蹩脚的比喻。

所谓强调,很多时候就是用打引号的方式包装一些冠冕堂皇的套话,来显得自己很专业。

什么“原始脑时段”,“信息断食法”,其实根本不知道它在讲啥。

比喻呢,就是用一些非常蹩脚的、复杂的术语排列组合,什么“认知义肢”,什么“活体地图”。。。

这种用法本质上是一种甩锅和疏离。

当AI用双引号框住一个词的时候,它其实在表达一种潜在含义,大意是,这不是我说的,是你们人类语境里一个类似的概念,我只是借来用一下,万一用错了你们别赖我。

这是一种机械的,缺乏自信的,试图通过引用高级词汇来增强自己说服力的行为。

就像一个刚学会几个成语的小学生,写作文时恨不得每一段都用上成语画蛇添足和守株待兔,显得自己很有文化。

但是他没有,那种说话要看场合,用词要知轻重的语感。

它用力过猛了。

而这种用力过猛,恰恰成了它最容易被识别的AI味儿。

太抽象了。

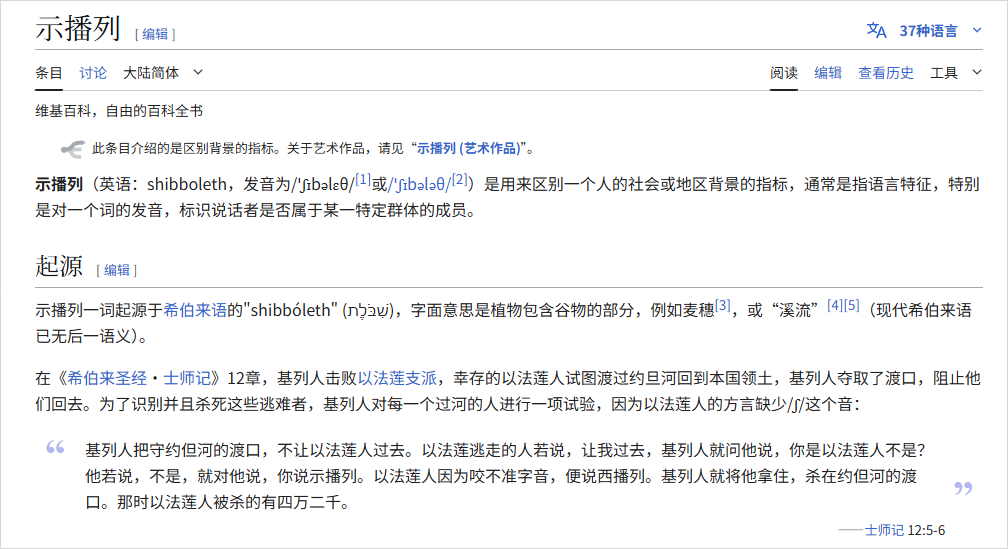

这背后的逻辑,和古代战争中的口令是一样的。

两军交战,晚上分不清敌我,就用一个特定的词来当口令。

比如天王盖地虎,对得上宝塔镇河妖的是自己人,对不上的直接一刀砍了。

这个口令,在语言学上叫示播列,也就是Shibboleth,就是一个用来区分我们和他们的特定发音或用词。

在今天这个AI内容泛滥成灾,真假信息满天飞的互联网上,普通人已经不堪其扰。

大家迫切需要一个低成本、高效率的AI识别口令。

破折号和双引号,就这么不幸地,被推上了历史的风口浪尖,成了新时代的示播列。

你用了破折号,就像在黑夜里喊了一声天王盖地虎,结果对面没人回小鸡炖蘑菇,那没办法,你就是那个格格不入的异类,为了安全起见,先拉黑再说。

这公平吗?

对那些用了几十年破折号的老网民、老作家来说,当然不公平。

但这高效吗?

在信息过载的当下,这极其高效。

我们为了在信息的泥石流里活下来,主动选择了一种更简单、更粗暴,但也更有效率的生存方式。

宁可错杀一千,不可放过一个。

它形成了一个完美的闭环。

首先,AI为了模仿人类,学习了人类文本里最优秀的那部分表达方式,比如使用复杂的标点和精妙的比喻。

然后,人类为了分辨AI,开始主动抛弃这些优秀的表达方式,回归到一种更原始、更口语化、甚至更粗鄙的沟通模式。

最后,AI可能会发现人类的语言习惯变了,于是它又开始学习这种新的、简化的、甚至充满语法错误的表达方式,试图再次融入人类。

这是一个无尽的猫鼠游戏。

在这个游戏里,被牺牲掉的是什么?

是语言的丰富性,是表达的精确性,是沟通的层次感。

我们为了证明自己不是那个只会引经据典,满口高级词汇的机器人,我们开始主动避免深度思考和复杂表达。

这真的不是危言耸听,因为现在,真的在说用哈哈哈哈的就是AI,写hhhh的就是人类,还有,准确使用的地得就是AI。

这就像一场反向的进化。

我们正在被AI,逼着走向一种表达上的降级。

说更直白一点。

AI正在绞杀语文,而我们,正在通过拥抱反智,来证明自己的清白。

未来,最像人的表达,可能不是诗人字斟句酌的诗句,也不是学者逻辑严谨的论述。

而是一句带着错别字、夹杂着语气词、甚至有点语无伦次的废话。

比如未来的表达可能是这样的:卧槽,这玩意儿…呃,咋说呢,就那样吧,你懂的。

你看,没有破折号,没有双引号,充满了人类的犹豫、词穷和不确定性。

安全,太安全了。

也太可悲了。

(文:数字生命卡兹克)