邮箱|yokyliu@pingwest.com

2022年8月,一场小规模的开发者评测局悄悄展开,评测的对象是一个连中文名都还没有,只有英文代号ModelScope的新平台。

那时候连大模型都不流行,更别提模型开源社区。但就是这样一个没做什么传播的评测,却在不到三周时间里迅速吸引来了四五十万的浏览量——虽然这些开发者水平“参差不齐”,但他们对开源AI模型的渴望,成为了社区爆发的第一个信号。

2025年6月30日,首届魔搭开发者大会现场人头攒动,这个曾经只有英文代号的“冷门”平台,如今已成为全中国最大的AI开源社区。

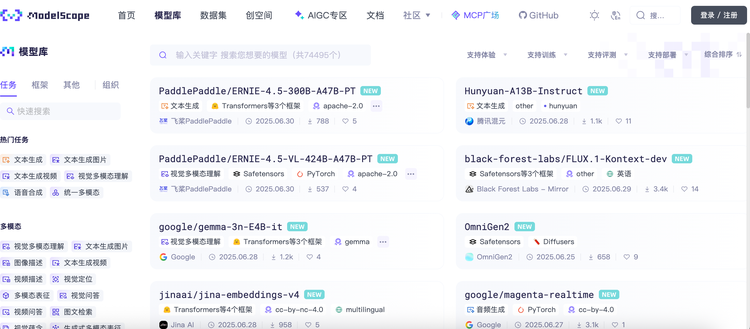

在接近3年的时间里,伴随着AI技术、生态、应用的飞速发展,魔搭社区托管模型数量从最初的300个激增到超过7万个,增长超200倍;开发者数量从2023年4月的100万扩展至如今的1600万,增长16倍;贡献机构从最初的100多个发展到超过500家。

但更深层的变化在于,魔搭已经不再仅仅是一个“阿里的项目”。

有意思的是,在这场万人瞩目的开发者大会中,周靖人不再以阿里云CTO的身份出现,而是以魔搭社区发起人的身份与开发者对话。这种身份标签的微妙变化,折射出魔搭三年来的改变。

走进大会现场的展区,比主会场内还要热闹,展区几乎集齐了当下所有主流模型厂商——腾讯混元、字节Seed、百度飞桨、MiniMax、阶跃星辰、DeepSeek等,以及谷歌、英伟达、英特尔等国际巨头。这些原本可能是竞争对手的企业,如今都成为了魔搭社区的重要贡献者。

“今天不管是我们阿里,还是腾讯,还是其他主流公司,包括DeepSeek等,都是魔搭社区的一个重要参与者。”周靖人对硅星人说道。当被追问这些模型是如何上传时,他的回答很直接:

“都是机构自己上传的。”

在这三年的时间里,魔搭不仅实现了规模的快速壮大,更重要的是从“阿里的魔搭”转向“开发者的魔搭”,努力变成一个开放、中立、非盈利的开发者社区,想成为所有人的魔搭。

从“叫好”到“叫座”

魔搭刚刚成立的时候,更像是一个精英技术的集中展示平台。

当时达摩院将300多个经过验证的优质AI模型彻底开源——这些曾经被严格保护的顶尖算法,其中包括150多个SOTA模型,突然间变得可以自由使用。那时候的魔搭主要在解决一个技术门槛问题:让开发者能够通过简单的操作直接体验AI模型效果,让复杂的模型调用和优化过程变得简单易行。

但这种模式本质上仍然是单向的技术输出。达摩院拿出自己五年多来投入巨资研发的核心技术资产,开发者们获得前所未有的技术使用权限,然后根据各自需求进行应用。魔搭更像是一个顶尖模型的汇聚平台,一个由技术专家主导的专业社区。开发者与平台之间的关系相对简单:下载、使用、各取所需。

随着AI应用需求的复杂化,魔搭在服务范围上全面扩张。从单纯的模型托管,魔搭逐步发展成了覆盖模型全生命周期的服务体系——数据处理、模型开发、应用构建、推理优化、部署运维,每一个环节都配套了相应的工具链。

这种扩张背后是被开发者需求的改变推动的。

早期的魔搭主要解决模型访问问题,让开发者能够快速下载和体验模型。但随着AI应用从实验室走向产业化,开发者的需求开始呈现多元化特征:他们需要高质量的数据集来训练模型,需要便捷的调优工具来改进性能,需要稳定的推理服务来支撑应用运行,也需要可靠的部署方案来实现商业化落地。单纯的模型下载已经无法满足这种全流程的技术需求。

技术覆盖面也在变化。

从最初主要聚焦语言模型,魔搭的技术版图逐步扩展到LLM、对话、语音、文生图、图生视频、AI作曲等多个垂直领域。这种扩张紧跟AI技术发展的时代脉络——当AIGC成为行业热点时,平台迅速增加了AIGC专区;当多模态应用兴起时,相关工具链得到系统性完善;当端云协同成为技术趋势时,开始提供专门的端侧模型支持。开发者需要啥,这个平台就会赶快提供啥。

进入2025年,一个重要的动作是MCP广场的推出。

当MCP(Model Control Protocol)成为AI应用开发的新技术标准时,魔搭不再只是等待内容上传的被动角色,而是主动构建相关的服务生态。平台不仅提供MCP服务托管,还为第三方平台集成提供开放接口,并积极推动新型MCP应用的孵化开发。目前MCP广场汇聚了数千款服务,包括支付宝、MiniMax等知名厂商的独家首发服务。

魔搭的社区文化在这个过程里也建立起来。从魔搭内部试运营时期就开始萌芽的评测文化,如今已经成为这个社区最重要的特点。

在上线最初,就有开发者为一个模型撰写万字长文的深度评测,让开发它的算法工程师深受鼓舞——这在过往的技术生态中几乎不可能出现,只有那些最具明星效应的算法模型,才可能享受如此热烈而深入的专业讨论。

三年后,这种评测文化已经演化成了一套完整的价值评判体系。开发者们不仅使用模型,更会主动分享使用心得,提供改进建议,甚至基于原有模型进行二次创新和深度定制。这种从被动使用到主动评价的转变,反映了开发者群体专业能力的提升,也体现了社区生态的成熟。

正如周靖人所观察到的现象:“模型的发布往往会讲到今天我模型的某一项能力怎么怎么强,但今天大家要关注的不是我们发布时模型能力怎么样,而是要在模型使用过程中是不是更加鲁棒,是不是能解决实际问题。”

魔搭开始从“叫好”变得“叫座”了。

中立成为一种必然

从结果来看,魔搭走向中立也是发展过程中自然演进的结果。背后是AI产品的创新从由平台主导,变成了由开发者发起。

最明显的信号来自创新生态的自我循环。周靖人在交流时称:

“我们建议一些投资圈的朋友也可以积极在魔搭上看到一些新的可投资的项目,正因为今天有大量新颖的想法,很多的产品技术创新也在魔搭社区上发展起来了。”

开发者们在这里不再满足于简单地调用现有模型,而是通过模型的组合、微调、二次开发,创造新的应用场景。从基础模型到实际应用之间存在的巨大创新空间,正在被广大开发者的创造力系统性地填补。每一天都有新的想法、新的产品技术创新在这里涌现,这种活跃度已经不再依赖于某个明星模型的发布,而是来自于整个生态内部的自驱动力。

在现场,我们发现了一个细节:一位开发者在人群中急切地寻找着另一位开发者,他要感谢对方——因为他使用了那位开发者上传的数据集参加比赛,并最终获奖。这种开发者之间的直接互动和价值创造,是魔搭魅力所在。

平台不再是创新的主导者,而是创新的激励者和支持者。真正的创新主体,已经转移到了开发者身上。当平台的价值不再取决于自身投入了多少资源,而是取决于开发者能够在这里创造多少价值时,中立就成了维持生态平衡的必然选择。

这种转变也清晰地反映在参与者构成的变化上。从最初的达摩院主导,到如今腾讯、字节、百度、DeepSeek等各大厂商的主动参与,魔搭正在成为一个多方共建的开放平台。各方的加入不是被动的接受,而是主动的贡献,这种多元化参与本身就要求平台保持中立立场。

当然,从阿里起源的魔搭社区能否真正走向中立,如今只是个开始。HuggingFace本身就是中立机构,而魔搭如何处理自己原有的“企业属性”,可能不仅需要技术和运营层面的努力,更需要不停建立整个生态对其中立性的认可和信任。

(文:硅星人Pro)