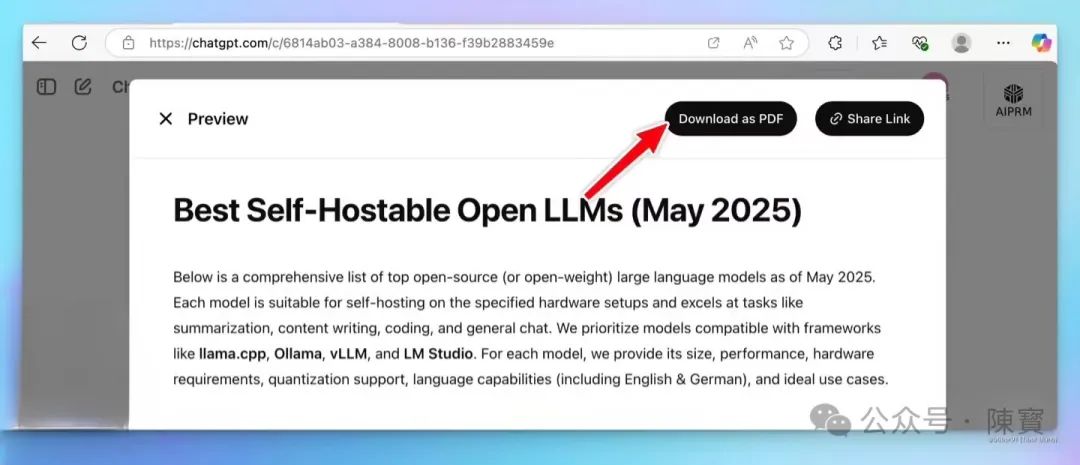

相信大家在日常工作中,会经常使用到PDF文件格式。近日,OpenAI为ChatGPT的深度研究功能新增了“下载为PDF”选项。它不只是为了解决用户在复制粘贴过程中出现的格式混乱问题,该功能背后的技术实现过程,对用户行为逻辑以及行业生态产生巨大的影响。

个人使用后发现,它不仅是AI工具从内容生成器向生产力基础设施转变的重要标志,更是重塑人类知识生产的底层规则。

⋯ ⋯

过去,用户将ChatGPT生成的报告复制到Word时,常常面临格式混乱的困扰。

反映出了人类与AI协作中的关键矛盾,AI输出的内容虽然具有一定的结构,但它的呈现形式仍然受到传统文档编辑软件线性逻辑的限制。

而PDF格式的固定布局特性,恰好打破了这一限制,它意味着AI生成的内容首次获得了独立的物理形态。

通过这种形态的独立性,便会带来不一样的突破。

PDF作为一种标准化文档格式,天然带有正式文件的属性。当用户点击“下载为PDF”时,ChatGPT生成的内容不再是一个可随意编辑的草稿,而是具有完整性的知识产品,这间接提升了AI生成内容的权威性和可信度。

在传统的工作流程中,人类需要将AI生成的内容进行二次加工,才能形成可交付的文档。而PDF导出功能直接将AI置于终端输出者的角色,用户从编辑者转变为审核者,人机分工模式发生了根本性转变。

PDF的跨平台兼容性消除了不同软件对AI内容呈现的干扰,使得ChatGPT的输出成为真正意义上的数字原生产物,而非依附于某个特定工具的中间态。

⋯ ⋯

尽管#OpenAI 并未公开PDF生成的具体技术细节,但从其保留原始布局的能力来看,这显然并非简单的HTML转PDF工具。

先进工具,自然要带来一些有真正突破性的能力。

• 动态布局引擎:ChatGPT内置了一套基于语义的排版系统,能够根据内容类型自动调整标题层级、图表位置、引用格式等,甚至集成了LaTeX引擎以实现学术论文级别的排版精度。

• 数据资产的沉淀:每次PDF导出操作都在为OpenAI积累结构化数据,用户偏好的报告模板、行业特定的排版风格、专业领域的视觉呈现逻辑。这些数据将反哺模型,使其输出更贴合实际场景需求,形成“生成-反馈-优化”的闭环。

• 元数据的嵌入:PDF文件中隐藏着不可见的元数据,如生成时间、模型版本、数据来源,这不仅为版权追踪提供了技术基础,更为未来的AI内容溯源标准埋下了伏笔。

⋯ ⋯

此次更新并非孤立事件,结合同期推出的GitHub连接器和团队订阅服务,OpenAI的战略布局已逐渐清晰。

企业对AI生成内容的核心诉求是即插即用,PDF导出功能恰好解决了交付物标准化的问题。

咨询公司能够将ChatGPT生成的行业分析,直接打包为客户报告。开发团队通过GitHub连接器管理AI生成的代码,并导出为技术文档。端到端的解决方案,使ChatGPT从玩具升级为生产工具。

当PDF能够完美保留AI生成内容的结构时,传统知识管理系统Confluence、#Notion 的文档编辑优势会被削弱。

未来会出现AI原生知识库,内容由ChatGPT动态生成,按需导出为不同格式,且能通过自然语言实时更新。

Microsoft Word的护城河之一是其复杂的格式处理能力,而ChatGPT的PDF导出功能正在迂回包抄。

⋯ ⋯

我认为,如果未来能像Adobe Acrobat一样支持从PDF反向编辑,OpenAI有机会建立起绕过#Office套件 的平行生态。

(一)隐忧与挑战总是并存的,PDF一定程度上会让用户过度信赖AI生成的内容,忽视其中的事实性错误。例如,一份排版精美的医学报告若存在数据谬误,其危害性远大于格式混乱的文本。

(二)当AI生成物以标准格式直接呈现时,人类作者的贡献边界将愈发模糊。学术期刊需要强制要求披露AI生成比例,而企业则需重新定义知识产权归属。

(三)OpenAI对PDF生成技术的垄断,也会导致新的格式霸权。

用户一旦习惯#ChatGPT 的排版风格,迁移到其他AI工具时将面临高昂的适应成本。

⋯ ⋯

新的动态PDF 会出现,嵌入能够交互的元素。如实时更新的数据图表、可展开的参考文献,使静态文档进化为活体知识库。

多模态输出中,支持导出为PPT、EPUB等格式,覆盖全场景需求。结合GitHub连接器,实现PDF版本与代码仓库的联动更新,任何代码修改自动触发文档修订。

ChatGPT的PDF导出功能,撬动了知识生产范式的变革。当AI不仅能生成内容,还能决定内容的最终形态时,人类与机器的关系已从主仆走向共谋。这个时候的格式已经不再是思维枷锁,而是智慧的容器。

#ima知识库 是很好的知识结构化AI产品,快快“扫描上方二维码”或“点击原文”,马上使用这个好用的产品吧。

(文:陳寳)