跳至内容

一叠便签纸、一个普通书签和一支笔,售价 2 美元(折合人民币 14.7 元)。一个能做类似事情的钛合金 AI 书签,售价 129 美元(折合人民币 947 元),你会心动吗?

当 AI 成了厂商的新金矿,功能越简单,越需要技术包装;需求越基础,价格却能炒得越高,Mark Engineering 或许也深谙此道。

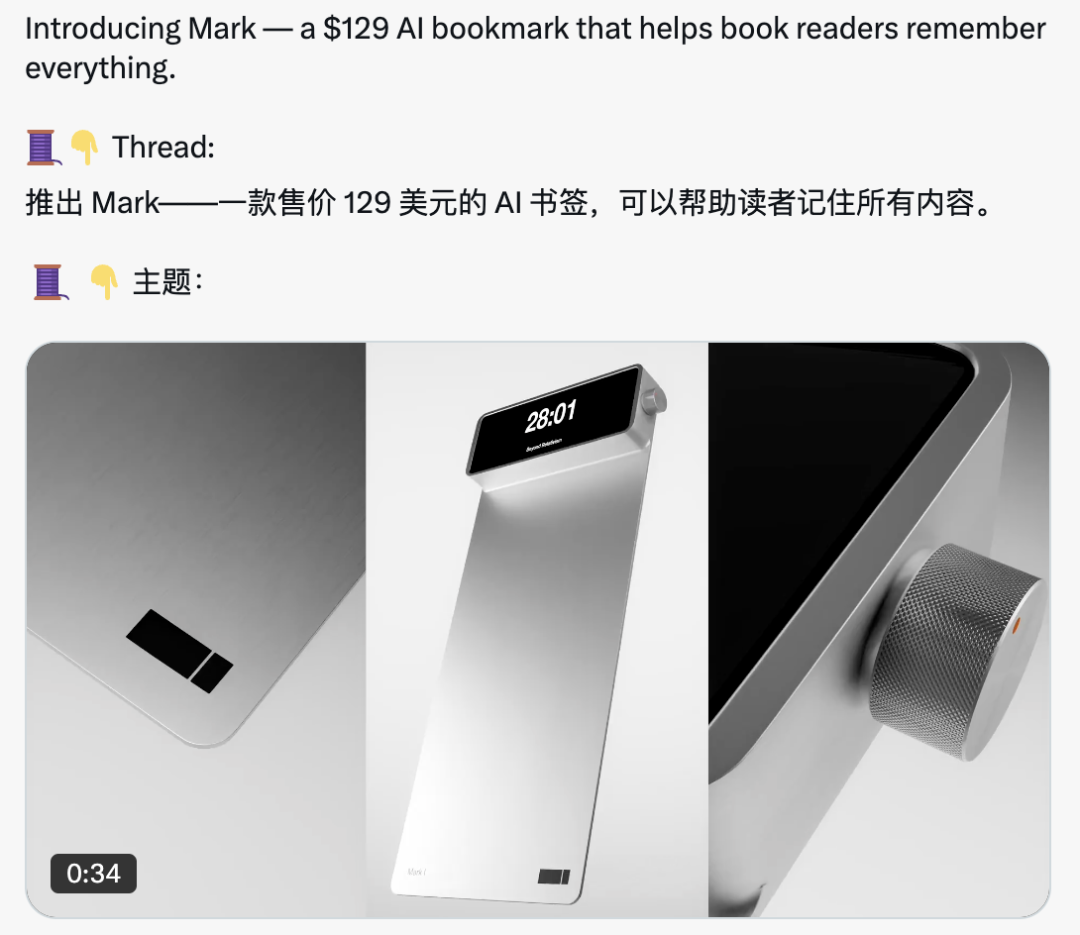

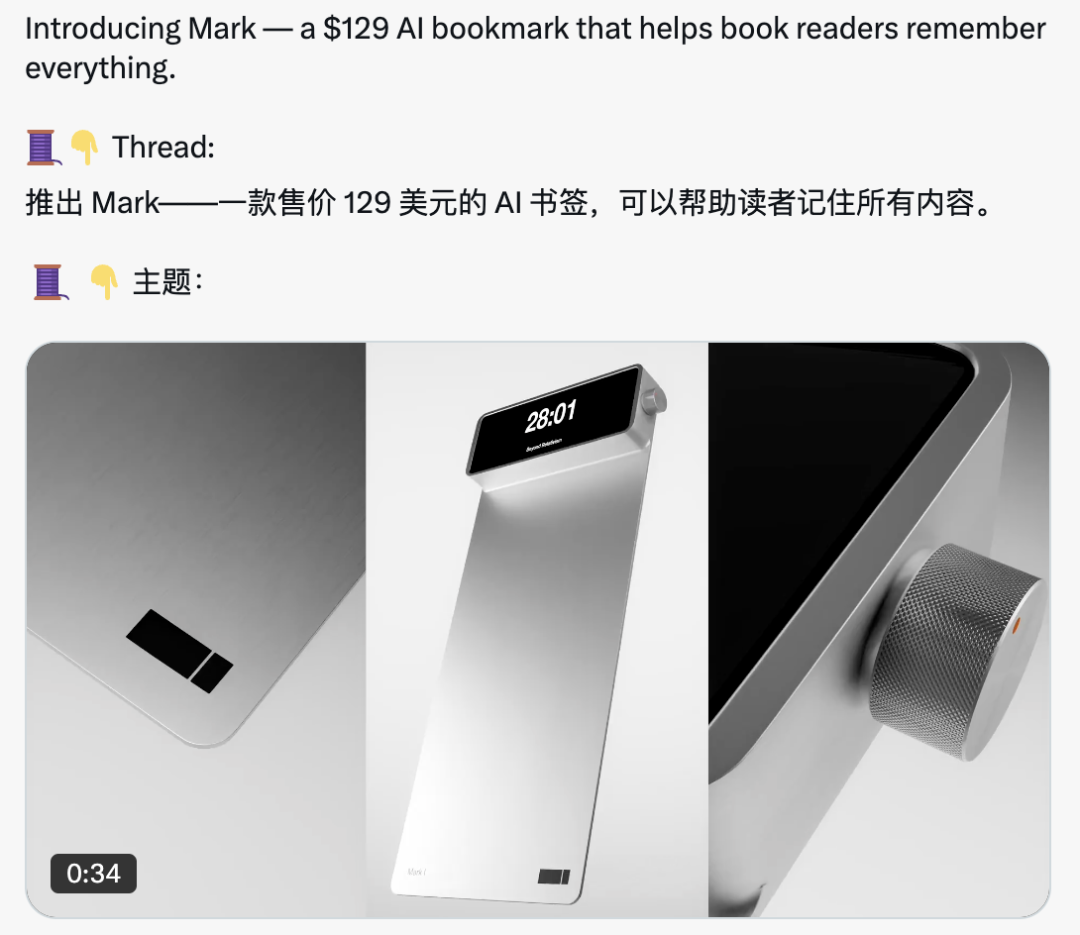

这不,蹭上 AI 热潮的顺风车,这家 AI 初创公司推出了一款全新的 AI 书签——Mark。甫一发布,便在 X 平台引来了 743 万网友的围观。

创始人背景不俗,名校出身光环加持,为产品增添一丝「靠谱感」。毕竟,硅谷式创业神话的一部分就是:年轻、有头脑、能讲故事。

LinkedIn 资料显示,创始人 Henry Yin 和 Eason Tang 均就读于南加州大学。

虽然两位创始人年纪尚轻,但却积累了丰富的商业经验,前者曾创办过播客「Teenage Hurdles」及球鞋品牌,后者则主攻 3D 设计与沉浸式体验,曾策划超 200 人参与的艺术展览。

短期来看,AI 是当下风口,硬件蹭流量无可厚非,但风口上的猪能飞多久,取决于它是否能落地。消费者不会永远为「酷炫的概念」买单,最终比拼的还是产品的使用体验。

按理说,硬件厂商在给产品植入 AI 功能前,都会先想想用户到底需要什么?

但这款标价 129 美元的书签给人的感觉,像是先有了「AI 书签」这个创意,再反过来拼命找理由说服用户它有用。

Mark Engineering 强调,Mark 采用「5 级」钛合金制造,旨在提供高端的硬件+软件一体化体验,专为爱读纸质书、想提高阅读效率、容易分心的人群打造。

听起来很酷,设计上,Mark 也秉承「包豪斯风格」,能够追踪阅读进度、分享书摘,并总结阅读内容。

此外,公司还发布了一份充满野心的「宣言」,阐明他们的使命:「改变阅读体验,彻底颠覆人们吸收知识的方式——让阅读更具吸引力、更直观、更有影响力。」

使命很高大上,但这款金属书签的使用方式却出奇简单。

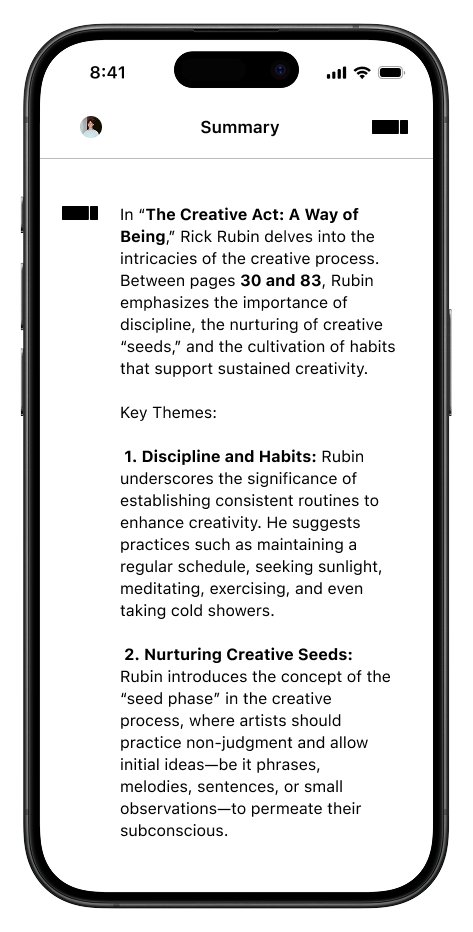

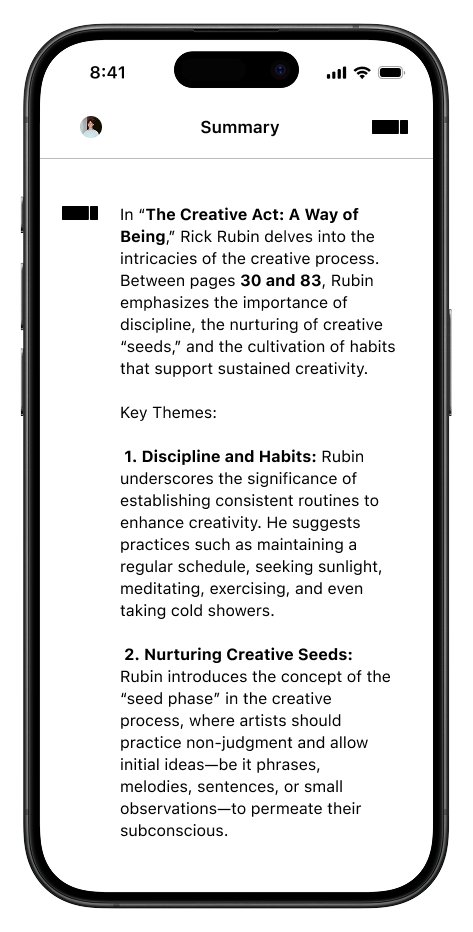

当你读完一个章节时,只需将它夹在书中,然后通过旋转按钮设置页码标记位置。一旦合上书,Mark 就开始工作,把你刚刚读过的内容整理成一段简短的总结,发送到你的手机上。

这样,当你下次打开书时,大脑就能迅速跟上之前的阅读进度。

通过配套应用,你不仅可以查看其他用户正在阅读的书籍,还可以分享自己的阅读见解。此外,该设备还会记录你的阅读习惯数据,包括:

甚至,它还能帮助你记录和分析自己的阅读模式。到了年底,Mark Wrapped 功能将为你生成一份专属阅读报告,让你全面回顾这一年的阅读旅程。

Mark 还能根据你阅读的书籍类型和涉猎范围计算你的「知识评分」,让你直观了解自己的阅读广度和深度。应用内还加入了互动式阅读游戏,用来提升整体阅读体验。

针对网友的提问,Mark 官方表示,用户可以基于引用(或关键数据、主题、观点等)调整摘要内容。除了个性化摘要,用户还能记录所有想法和笔记。

「Mark 就像你的第二大脑,帮你整理并存储所有的知识和学习内容。」官方如是说。

纸质书市场确实庞大,市场数据显示,2023 年全球图书出版用纸市场规模约为 914 亿美元,预计到 2030 年将达到 1088 亿美元。

乍看之下,这款 AI 书签似乎精准切入了一个潜在市场需求,但官方宣传片没告诉你的,还有很多用户没注意的隐性成本。

Mark 官方表示,「我们正在持续扩充书籍数据库。我们的目标是让任何用户都能上传自己的电子书版本,以应对我们尚未收录的书籍。」

话听着挺美,但这段话的潜台词是,你不仅要花 129 美元,保证它有电、连网,若数据库里没有你正在阅读的书,还得自己扫描上传,甚至上传受版权保护的书籍后,还有可能被用作训练 AI。

此外,现实中同一本书在不同版本中的页码和排版往往都不一致,那 Mark 如何精准识别你读到哪一段?是否需要你手动输入 ISBN 编码来确保版本匹配?这些都是它必须回答的技术细节问题。

这也是 Mark 存在的悖论,它声称通过技术解决注意力分散问题,结果还得多花心思操作、充电、管 app,反而更费神。

更重要的是,自产品官宣以来已经过去一个半月,Mark 依旧没有正式「发货」。创始人的 X 账号倒是还在不定期更新一些开发进展和生活碎片。

Mark 官方发布创始人的一则声明,其中提到「事实是,如果你期待我们在 30 到 90 天内发布,那是不可能的。」

他们给出的说法是,不想仓促推出一个价格过高、只追求噱头、看起来炫酷但缺乏实际价值的 AI 产品,而是希望打造以用户体验为核心、真正能让用户喜爱的产品。

目前,如果你对这款 AI 书签感兴趣,也只能加入官方候补名单,继续等消息。

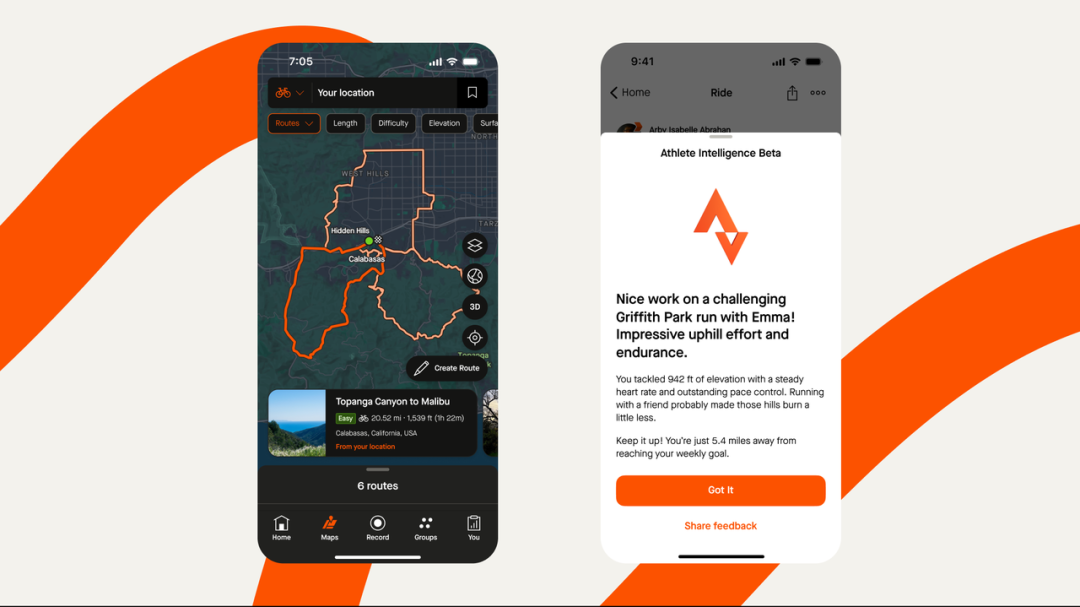

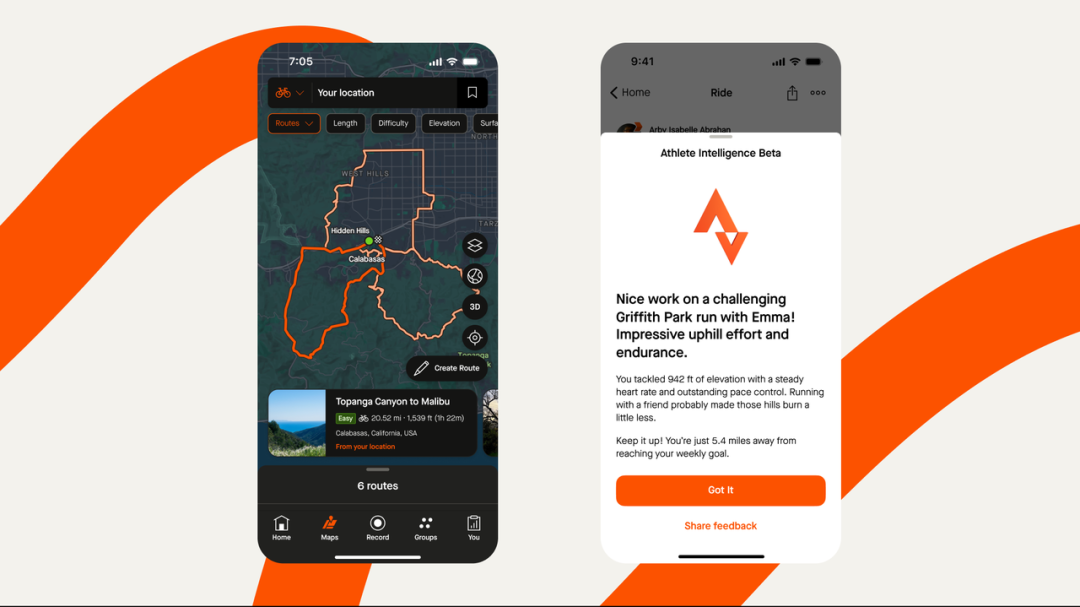

Mark 官方在 X 平台发文称:「就像 Strava 让你保持运动动力一样,Mark 让你持续享受阅读。」

作为参照的 Strava 是一款风靡全球的运动应用,主要面向跑步、骑行、远足等运动爱好者。

利用 GPS 技术,Strava 能够记录用户的运动数据,包括距离、速度、时间、海拔变化、心率等。它还能生成详细的运动报告,帮助用户分析运动表现。

同时,Strava 也构建了一个运动爱好者社区生态,用户可以关注好友、加入俱乐部、分享个人运动成就,并通过「点赞」与评论互动。此外,平台还提供「挑战」功能,鼓励用户之间良性竞争。

然而,Mark 与 Strava 在应用场景和用户核心需求上存在本质差异。

运动是一种目标导向的行为,用户往往有明确的目标(如减肥、提高耐力、完成马拉松等),并且希望通过数据记录和社交激励来强化自己的成就感。

Strava 踩中了这种展示的心理,数据的意义本身就是目标,比如配速、里程、海拔差。运动是外向活动,分享既是动力也是乐子。

可阅读不是项目管理,它是心流体验,若你太在意「完成进度」,反而丢失了沉浸的乐趣,也多少有点本末倒置的意味。

能理解 Mark 想要借助 AI 的浪潮打造下一代阅读方式,但现在看来,它更像是一个不懂阅读的人做出来的产品。

有人一小时翻 100 页啥也没记住,有人慢嚼 10 页却满脑子想法。对真正值得读的书,你自然会记住内容;对无价值的书,129 美元的技术附加值也很难站得住脚。

信息爆炸的时代,我们既馋着多读书,却又静不下来。于是我们选择一头扎进技术辅助,结果可能更读不下去,形成恶性循环。

哲学家安迪·克拉克和大卫·查默斯在 1998 年提出「扩展心智假说」,在他们看来,技术可以成为认知的延伸。

但问题在于并非所有认知外包都是等价的,就好像计算器外包了计算能力,能替你解决数学运算,但你仍需保留数学思维。

技术热潮总是重复发生一波又一波的新瓶装旧酒,与 Mark 相似的硬件前辈可能是 2014 年的 Spritz 阅读技术。

宣称通过单词快速序列呈现可大幅提高阅读速度,它曾获得数百万美元投资并登上各大媒体头条。结果表明,用户理解力显著下降,还加重了眼部疲劳,最终归于沉寂。

纸质书阅读是一种多感官体验,包括触觉(纸张质感)、嗅觉(书香)和动觉(翻页),构成了阅读记忆的重要部分。

Mark 的突兀介入,可能反而破坏了这种完整体验,使记忆效果不升反降。

我能想到 Mark 的唯一用途是,你可能会因为花了 129 美元买了这块电子垃圾,而赌气坚持把书读完,以证明这笔钱没白花。

毕竟,它更像是把一叠便签纸能解决的事情,用 AI 包装成了一个智能产品,然后再疯狂溢价。

真想提高阅读的质量?答应我,放下手机,挑本喜欢的书,静静地读完它。最终能打动你的,永远是那一页翻过去后的震颤,

我们正在招募伙伴

✉️ 邮件标题

「姓名+岗位名称」(请随简历附上项目/作品或相关链接)

(文:APPSO)