全文 4,000字 | 阅读约 18 分钟

(OpenAI COO与首席经济学家深度对话精彩片段)

2025 年 7 月 15 日,OpenAI 刚刚上线的播客第 3 期,引发 AI 圈高度关注。

这场长达 60 分钟的对话中,OpenAI 首席运营官 Brad Lightcap 与首席经济学家 Ronnie Chatterji 首度同坐麦克风,从 ChatGPT 爆发式增长聊到教育转型,从智能代理落地讲到全球产业链重构。

主持人 Andrew Mayne 一句开场就定了调:

The future of work is arriving faster than expected

(新的工作模式比我们想象的来得更快).

三组硬核底牌,先亮出来:

-

5 亿周活:截至 2025 年 3 月,ChatGPT 的全球周活跃用户已突破 5 亿,企业级付费客户超过 300 万。Lightcap 在接受 CNBC 时直言,消费侧爆发和企业侧采购正在相互拉动; -

1 句定心丸:针对“AI 会冲走半数白领岗位”的悲观预测,Lightcap 给出明确回应——我们没有看到相关证据。 -

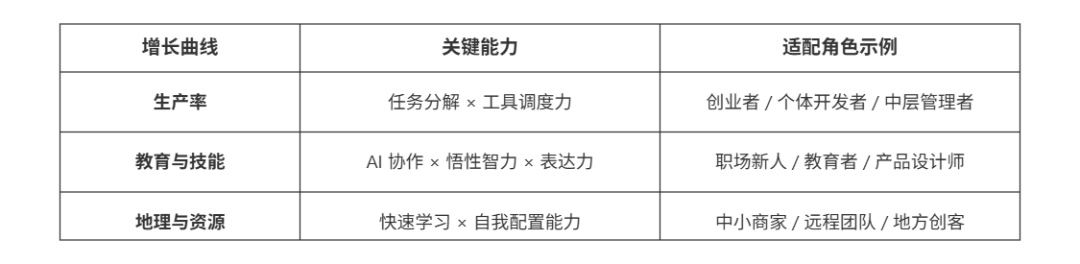

3 条增量曲线:Chatterji 指出,AI 真正打开的,不只是“自动写代码”这种浅层效率,而是 生产率 × 教育 × 地理 三个维度的结构性杠杆。他也警告,如果准备不足,这些机会很可能擦肩而过。

本文将基于这场完整对话,逐一分析这三条曲线,告诉你:下一波 10 倍增长机会到底在哪、你该怎么准备、又该站到哪条增长线上?

第一节|AI 不是工具,是“生产杠杆”

“我不喜欢‘工具’这个词,它低估了 AI 的能力。”

Brad Lightcap 在对话一开始就指出,大多数人对 AI 还停留在“工具心态”——像用搜索、用表格软件那样,用完就丢。但今天的 AI,不再只是一个用来提高效率的小帮手,而是可以独立完成任务的工作伙伴。

OpenAI 官方定义的’代理(agents)’,必须能承接复杂任务,并自己完成。它不是你事无巨细指挥的助手,而是能自主推进一段流程的同事。

他举了一个简单的例子:一个销售团队,一天会收到上万条客户线索。原来你需要大量人力来看这些线索、判断哪些是潜在客户、再决定跟进方式。

但现在,一个 AI 代理可以代替这整条流程:

-

自动读取线索内容 -

识别重点 -

推荐下一个动作(比如发邮件、约会议) -

决定由谁负责跟进

这些步骤不是它照你吩咐一步步做,而是它自己看得懂流程,也能动手完成。

Ronnie Chatterji 也认为:我们在定义智能代理时,有个核心标准是:能不能交办任务?能不能完成没见过的工作?

这和以往的“提示词—回应”范式不同。代理系统的本质,是把 AI 从“你问我答”,变成“你给我任务,我自己搞定”。

这意味着,未来的合作不是人+人,而是人+代理系统。

Brad 说得更简单:你会看到两种类型的代理:一种帮普通人完成他们不会做的事,比如写代码、排流程;另一种,则是让已经很厉害的人,效率再提高一倍。

这句话的背后,其实说的是代理不是替代谁,而是放大谁的能力。

✅ 代理怎么“长得像个同事”?

在Brad看来,一个真正能工作的代理必须满足三点:

-

懂你的任务结构; -

能自主推进一段流程; -

能在你没教过的情况下,自己想出办法。

这其实创造了一种全新的工作方式。

以前,我们说一家公司靠岗位运转——一个岗位一个人,一套流程靠人来填满。 现在,流程可以交给代理来跑,人只需要在关键节点做决策。

Ronnie 甚至提出了一个重要洞察:AI 带来的,不是哪一类人会被取代,而是谁能真正调动代理完成一整件事。

✅ 代码、销售、医疗……哪些工作正在被“代理化”?

Brad 明确提到了几个正在被快速改变的场景:

-

过去一个项目需要几十人、几个月 -

现在有团队用 Code Agent 把开发周期缩短到一周 -

代理负责写代码、测代码、生成文档、提建议

-

输入大量客户信息,代理自动完成“筛选—推荐—对接”流程 -

不再靠人拉名单、定规则、做初筛,而是全流程智能化

-

不再是科研人员一个阶段一个阶段试验 -

而是用代理同时模拟多条路径,挑出最可能成功的方向

而这样的变化不仅仅是个例。在 OpenAI 的合作案例中,他们发现代理系统在很多任务上已经比人更快、也更稳定。

✅ 那么问题来了:什么样的人,在这个趋势中被放大?

Lightcap 的回答非常清楚:

是那些懂得分配任务给 AI、能够激活它完成闭环的人。

不是写代码最好的,也不是懂模型架构最深的,而是:

-

能看清楚一个任务的起点和终点 -

能把任务交给 AI 跑完 -

能在中间做关键判断 -

能围绕代理做二次协作的人

这样的人,就是未来团队里的10倍角色。

AI 时代,个人价值的新定义:不是你能做多少事,而是你能否让 AI 成为你的力量倍增器。

第二节|小团队崛起:靠用 AI 做事

AI 让一支三人的创业团队,拥有过去三十人的能力。

——Brad Lightcap

在这场对谈中,Lightcap 提到的不是遥远未来的某种“设想”,而是他最近亲眼看到的真实场景。

一个只有 3 人的开发团队,靠一整套 AI 代理系统完成了从产品规划、代码编写、Bug 修复,到版本发布的完整流程。他们用上了一个 Code Agent,能自动写代码、测试、记录改动,还能根据用户反馈快速生成新版本。

原本需要一个月的迭代周期,现在缩短成一周。

而人,只需要做一件事:告诉 AI 要做什么,以及对结果是否满意。

这不是靠加班做出来的,而是靠“调用 AI”完成的。

✅ 工具和杠杆,不再等于人力堆叠

Brad 强调:过去我们想象中’更强团队’的方式是扩大规模——更多人手、更多预算、更多流程。

但在 AI 驱动下,最强的团队不是人多,而是能调动资源。

我们正进入一个时代:一个很小的团队,只要能善用 AI,就能完成远超他们体量的项目。也就是说,小,是新的大;轻,是新的快;灵活,是新的重装。

Ronnie 也补充说,这种模式会对传统的“规模优势”带来冲击。

“以前你要跑通一个流程,需要大量人力支撑。但今天,一个用好 AI 工具的小公司,可以快速迭代,甚至在质量和交付上压过大公司。”

他用一个类比:

就像过去很多音乐人只能靠唱片公司才能发行专辑,

但现在,一个人加一套软件就能在家出歌、剪视频、上线平台,直接面向听众。

创业也在经历同样的去中介化。

Brad 举了个具体例子:我们看到很多人拿着几千美元启动项目,原因不是他们省,而是他们知道:能用 AI 做的,绝不再雇人来做。

✅ 企业组织逻辑也变了:不是堆岗位,而是拉任务

Lightcap 用一句话总结这种变化:未来组织的核心能力,不是设岗位,而是快速组队。

什么意思?

以前企业的组织逻辑是:设立岗位,招人填上,每个人负责一小段流程。

但 AI 带来的是“任务导向”的工作模式:

有事 → 拆任务 → AI 先跑一遍 → 人判断是否通过 → 下一步自动连接

这也解释了,为什么很多公司开始设立“AI Ops(AI运营)”或“Agent Coordinator(代理协调员)”这种新岗位——不是因为他们懂代码,而是他们懂得怎么指挥 AI 帮团队完成一件事。

Ronnie 特别提到:最大的能力差距,不是你懂多少 AI,而是你知不知道有哪些事现在可以交给 AI 去做。

💡 小结:

对小团队来说,AI 不只是帮你省钱,更是让你站到杠杆上。

如果说以前创业需要 30 人 + 半年 + 天使轮;那么现在,也许只需要 3 人 + 3 个工具 + 3 周。

组织竞争,也不再是比“谁人多”,而是比“谁调得动 AI 做事”。

第三节|AI 合作力,成了新通识

未来的基础能力,不只是读写算,而是会和 AI 协作。

——Ronnie Chatterji

在整个对谈中,教育,是被反复提到的关键词。 但这一次,OpenAI 的讨论并不是停留在AI 会不会替代老师这种老问题上,而是抛出一个全新的认知:

“AI 正在成为学生的第二课堂、职场人的第二搭档,而“如何和 AI 配合做事”,本身就是一种能力。”

✅ 什么叫“AI 合作力”?

Chatterji 给出了解释:这不是学 Prompt Engineering(提示词工程),也不是会写代码,而是能把 AI 融入到自己完成任务的全过程。

Brad 补充了一句:我们越来越看重的是一种混合能力:

-

你是否能理解一个任务? -

能不能判断哪一部分可以让 AI 来做? -

能不能和 AI 有效对话、共同完成结果?

他们把这种能力叫做:AI collaboration skills(AI 协作技能),类似于你是否具备“会用搜索引擎”或“会用办公软件”的那种基本功。

✅ 高校改革:AI进课堂

最具体的例子,来自加州州立大学(Cal State)。

这个拥有 50 多万名学生的大系统,已经正式将 ChatGPT 引入教学流程:

-

教授用 AI 辅助批改作业、生成测试题; -

学生用 AI 写摘要、做预习、查漏补缺; -

课程设计者直接用 GPT-4o 生成教学大纲和内容素材。

Brad 说:Cal State 在做的事情,其实是一种’双轨教育’:你上课学知识,但你也在学怎么和 AI 一起完成任务。

这种双轨模式背后,体现的是整个教育思路的转变。 Chatterji 进一步指出,我们培养学生的能力组合正在变成三个维度:

-

Emotional intelligence(情绪智力) -

Domain knowledge(专业知识) -

AI collaboration(AI 合作力)。”

这也意味着,未来的’基础能力’可能不再是传统的文理分科,而是一种新的核心技能:能否与AI协作解决复杂问题。

这其实比考试更难,也更贴近现实。

✅ 新职场技能:AI协作力

Brad 提到,他现在在面试很多候选人时,不再看他们“过去做过什么”,而是问:你怎么用 ChatGPT 工作?你平时交给 AI 做什么?哪些事是你自己亲自完成的?

他坦言:

很多表现突出的年轻人,不是因为他们比别人聪明,

而是因为他们知道怎么把 80% 的工作‘交出去’。

不是一个人做 10 件事,而是一个人带着 AI,完成原来要 5 人干的活”。

✅ 教育的终极目标,正在变成“配置能力”

Ronnie 总结了一句非常关键的话:

“真正的竞争力差距,不是你会不会写代码,而是你会不会“配置”AI。”

这个“配置”,不是技术意义上的装系统,而是:

-

你会不会分析问题? -

你能不能找到哪些环节适合 AI? -

你是否知道怎么组织 AI + 人协同起来完成目标?

这种’配置’AI的能力,正是AI时代需要的新技能。

职场的分水岭不是’会不会用AI’,而是’会不会与AI协作’。

这不仅是个人要掌握的新技能,也是每个组织必须思考的问题:如何让所有人都具备AI协作力。

第四节|AI 正重构地理红利版图

AI 不只是服务硅谷或华尔街的工具,它已经成为全球通用的生产杠杆。

——Ronnie Chatterji

在这场对谈里,最容易被忽略、但也最值得关注的一个变化,是:AI 正在打破机会只集中在一线城市的旧规则。

从乡村农户到远程创业者,原本被边缘化的人群,正通过 AI 连入全球生产链条。

Ronnie 说:

“我们正在看到,AI 能把技能和资源带到原本缺乏基础设施的地方,释放出一种打破地理限制的能力。”

✅ 案例一:非洲农民靠 GPT + 卫星影像,提高作物预测精度

Ronnie 提到一个在非洲农村展开的真实试验项目。农民用卫星影像 + AI 模型分析,提前预测作物收成;原本误差在 20% 左右,现在压到了 5% 以下。

原理并不复杂:

-

卫星图像捕捉田地变化 → -

大模型理解土壤、水分、作物周期 → -

输出产量预估 + 播种建议

这对小农户来说,意味着什么?

这意味着:农民第一次可以科学决策,不再靠‘经验种田’;他们种得更准、卖得更稳,收入也更可预期。

更重要的是:他们不需要懂英语、不需要上 AI 课,只需要一部智能手机 + 本地部署的模型系统。

✅ 案例二:印度的跨境卖家,用 AI 撬开海外市场

主持人提到他接触到的另一个典型案例:在印度,一些做跨境电商的中小卖家,开始用 GPT 自动生成商品文案、翻译客服回复、模拟海外用户画像。

他们没有请团队做市场调研,也没有请专职翻译,而是:

-

输入产品细节 → AI 自动生成不同国家的产品页 -

收到用户评论 → AI 快速总结共性反馈并优化描述 -

节省了团队成本,又提升了订单转化率

Brad 评价:

“以前一个人想走出去,需要语言能力、文化理解、团队支持;现在一个人 + 一个模型,就能触达全球用户。”

✅ 地理优势反转:“你在哪”,变得没那么重要了

正如Ronnie所说:过去,资源聚集在哪里,机会就出现在哪里。现在,AI让这个规则失效了——任何地方都可能成为下一个起点。

AI 就像一个随身的专家团队,无论你在哪里,都能获得类似的智能帮助。

这正在改变游戏规则:地理位置的影响在减弱,信息获取的门槛在降低,更多人有了平等竞争的可能。

那么,谁能真正抓住这波”地理逆袭”的机会?Ronnie 给出两个关键词:

不管你在哪,只要你能连接到 AI,能调用模型、借助工具,你就能打破信息孤岛。

地理逆袭不是自动发生的,它依赖于你是否主动使用 AI,是否敢把业务、工作、学习“外包”给新工具。

AI不只是让一线城市更强,而是把偏远地区的起点大幅前移。

从非洲农民到亚洲创业者,AI正在重写’地理决定命运’这条规则。下一波机会,很可能就在你没关注过的角落。

结语|三条增量曲线:你在哪一条?补哪一块?

60 分钟的对话,其实只说了一件事:

AI 不再是风口,而是像水电气一样的基础配置。

它正沿着三条曲线,重构个体与组织的增长逻辑:

-

生产率线:从“亲自做”变成“调 AI 做”,小团队靠智能代理获得十倍杠杆; -

教育线:从“教知识”变成“教协作”,AI 合作力正在变成基础素养; -

地理线:从“机会集中”变成“机会普惠”,技术正向全球偏远地带下沉。

这三条曲线背后,是三种能力的迁移地图:

你可能没有意识到—— AI 已经在参与你的每一件事。未来的价值分布,不看你在哪,也不看你学什么,而看你能不能把握住AI带来的机会。

现在,现在,停下来想想这三件事:

-

你的业务 / 学业 / 工作,接入了哪条曲线? -

哪项能力,是你下一个要补的短板? -

下一次 10倍的增长浪潮来时,你准备好了没有?

The future of work is arriving faster than expected.(新的工作模式比我们想象的来得更快。)

这未来,不再遥远——它已经到了。

你要做的不是等待未来,而是融入它。

现在。

(本文来自“AI深度研究员”,多知经授权转载)

原文链接:

https://www.youtube.com/watch?v=XHqC70la8Xc&t=1035s&ab_channel=OpenAI

https://shows.acast.com/openai-podcast/episodes/jobs-growth-and-the-ai-economy

https://americanbazaaronline.com/2025/06/05/openai-hits-3-million-paying-enterprise-users-463403/

https://www.businessinsider.com/openai-response-to-dario-amodei-white-collar-jobs-ai-prediction-2025-6

https://getcoai.com/video/brad-lightcap-and-ronnie-chatterji-on-jobs-growth-and-the-ai-economy-the-openai-podcast-ep-3/

(文:多知)