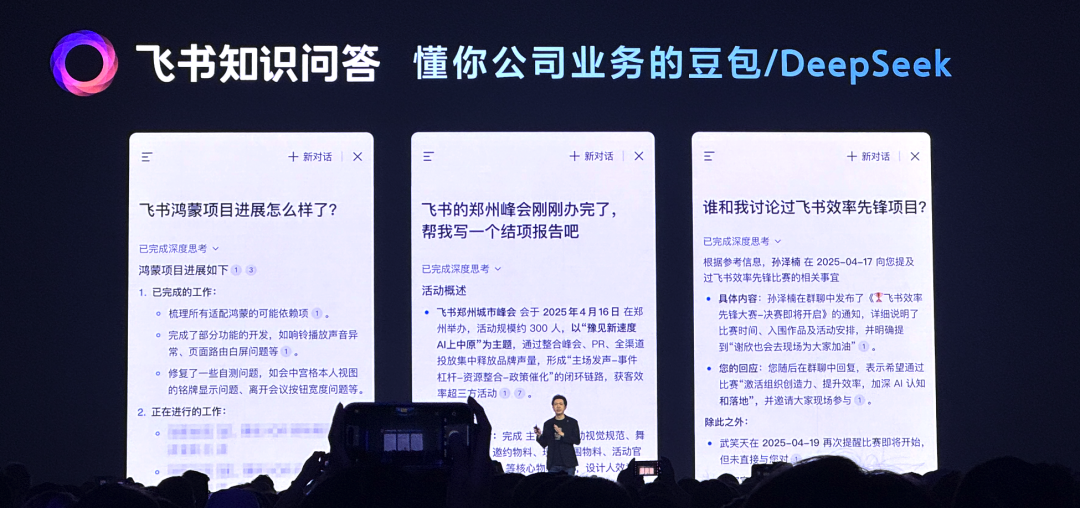

眼都花了,飞书妙搭、多维表格、Agent平台飞书Aily等等一大堆更新,如果让我推荐一个现在、立刻、马上就用起来的功能,那我选飞书知识问答。

虚假的AI知识库,

第一步就很不AI,需要手动从各种地方收集合适的,最好还是分好类的文件,再重命名后,再打包上传,运气好一点的话内存够用,一把能完事,运气不好的话,还要二次分类压缩大小。

如果我拒绝打包呢?

尝试过各种本地类型的知识库,本地文件+本地模型=有限内存下能放下的模型太小,上下文太短,用来总结某个文件的内容还行,用来搜索就很卡了。

本地文件+大模型API呢?

自从Gemini API把2.5 pro下架了之后就不敢用了,钱包遭不住。

所以当飞书出了知识问答后,我是抱着“看看吧,应该也差不多”的心态点进去的,没想到直接改变了我对“AI知识库”的认知:

它不是“再建一套流程”,而是把我每天的文档、聊天、会议记录、任务讨论,通通串起来,成为一个天然的、动态的、永不遗忘的超级大脑。

这篇文章,就是我这一个月用下来,最真实的使用体验。

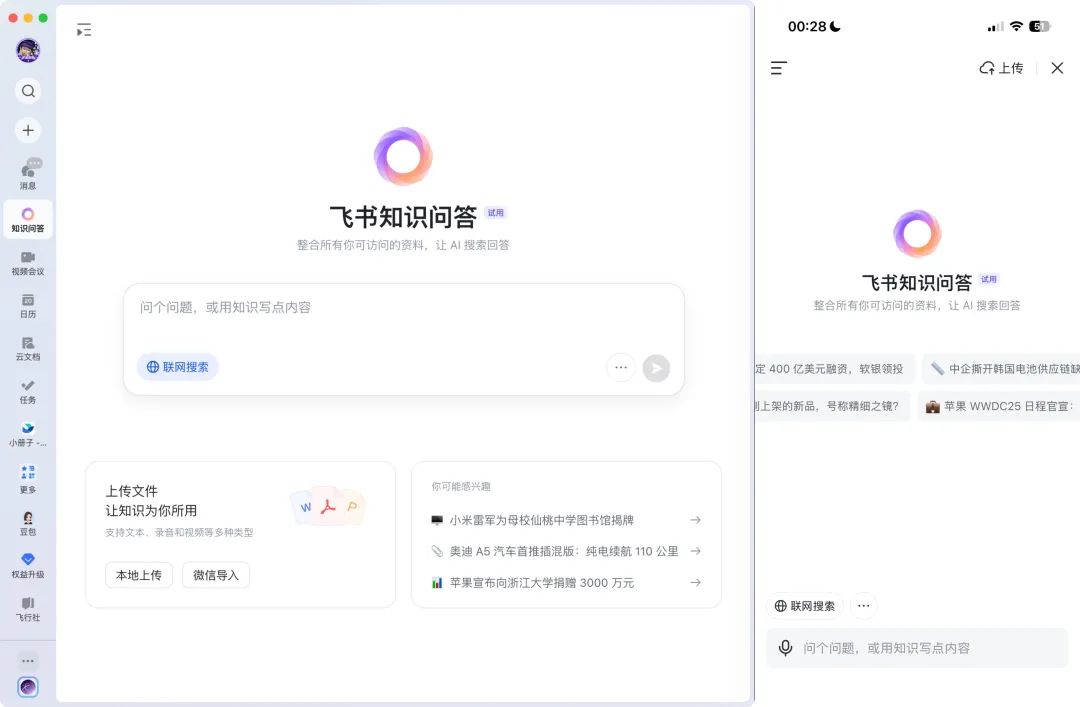

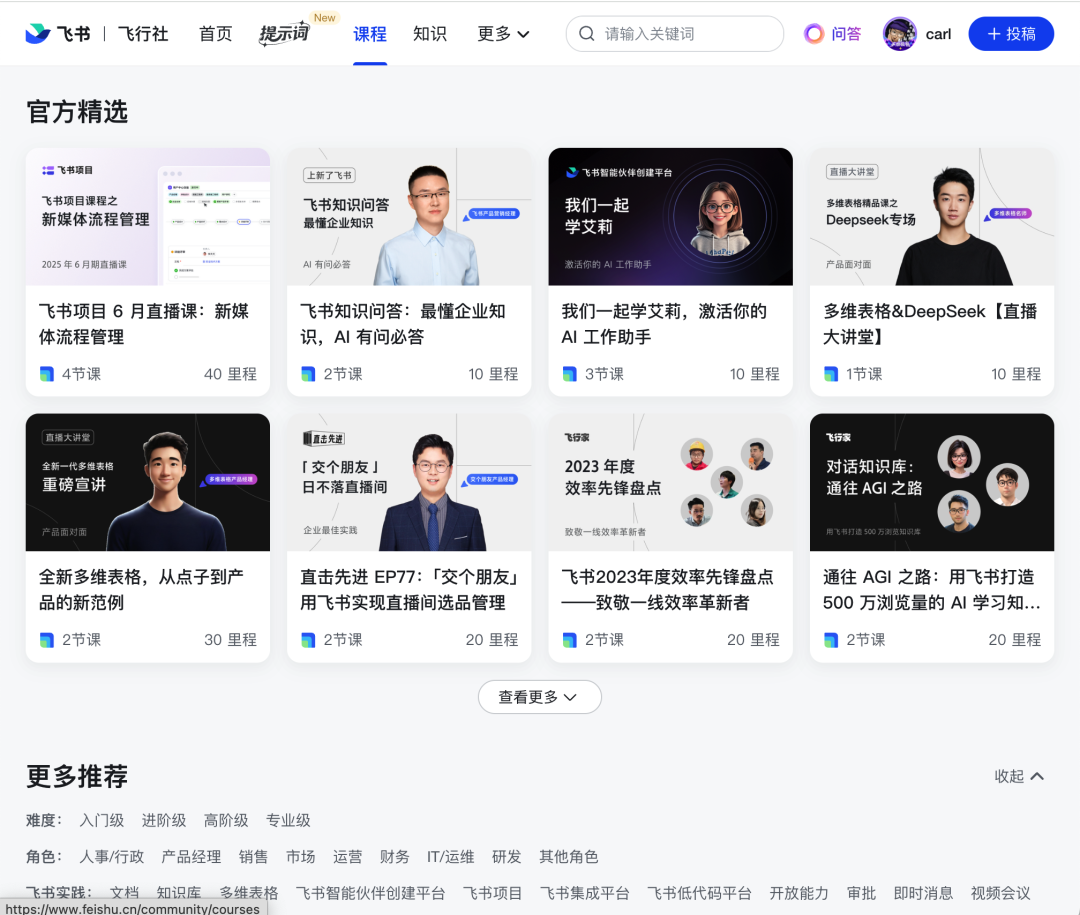

从入口就可以看出知识问答的地位了,

电脑端就排在第一位,手机端就放在第一页,

所以说,使用飞书知识问答的前提需要是飞书的重度用户吗?

答案是,不需要。

因为我团队的人不多,飞书之前在我们这的定位是内部日历提醒+对外分享文档,之前分享过飞书的多维表格功能,有不少朋友都很感兴趣的,但是没到他们要把工作上的主力沟通软件换成飞书的程度。

直到有了飞书知识问答,我觉得突破了最后一层限制。

因为只要我日常调整一下使用习惯,我的对话、文档、写过的文章都沉淀成了天然的知识库。

不需要整理,不需要重命名,不需要文档内容重复,只要它发生在飞书,那我就能找到。就比如说,以前写完一个策划、开完一次会议、发完一个提醒,就过去了。它们变成了一个个“静态”的消息,躺在文件夹、会议纪要、表格和群聊里,等着被遗忘。

现在飞书知识问答上线之后,这些沉淀瞬间“活”了。

我的任何一次提问,都有可能让它们被想起。

也就是说,飞书知识问答不是靠我主动上传一堆东西去“喂知识库”,而是它主动吃下了我日常的操作、写作、评论、会议,并在我真正需要用的时候,把它们用上。

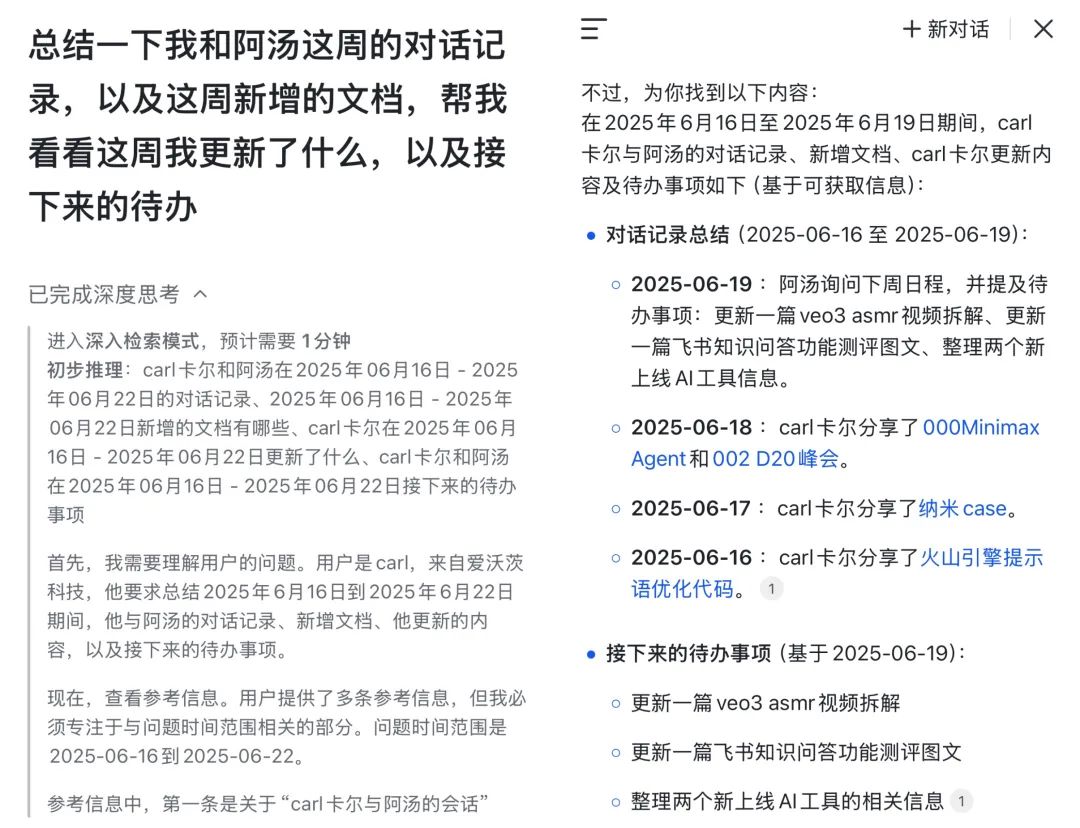

比如,上来直接总结聊天记录和待办事项。

因为手机端的飞书现在首页打开就是知识问答页面,

这样的话我甚至不需要切到对话界面,就可以直接知道目前的进度。

目前我还真没见过几个工具能做到这种程度,

讲了一大堆效果了,具体到底怎么使用呢,我们一起来看看。

飞书知识问答的主页面很简洁,右下角可以从本地或者微信导入文件,

从微信上传文件到飞书的过程非常丝滑,不需要先关注某个号,再打开某个对话,再文件转发过去。

我之前用的todo软件用的就是这个有点复杂的流程,也就是说同一份资料,我不仅要分享到工作群,还要二次转发给小助手,手都快腱鞘炎了。。。

但现在飞书是直接打开群聊,选择文件并上传,在小程序界面就会自动解析,解析完成后就立刻可以在飞书问答上搜索到了。

然后,对话框可以切换豆包和DeepSeek-R1。

最重要的来了,知识范围有两个,一个是常见的联网搜索,另一个就是飞书知识问答的精髓所在了:

我可以选择使用企业知识,并指定知识范围

大部分情况我是保持全开的,而且这个月还偷偷支持上视频会议的妙记了,期待后续可以支持上多维表格、邮件、日历等等,这样我想找点什么就无敌了。

再来说说我目前使用它的高频场景,

首先一定是周末过了两天后,突然团队小伙伴来找我要某个项目的进度,或者某篇文章的进度,谁懂周一早上还没睡醒的救赎啊,

脑子还没醒过来,一下子想要精准想起来还真的需要些时间。

这时候我就可以问一些非常模糊问题,或者直接按照时间线来找,

这个时候我还默认打开了联网搜索,但是信息不会交叉影响,

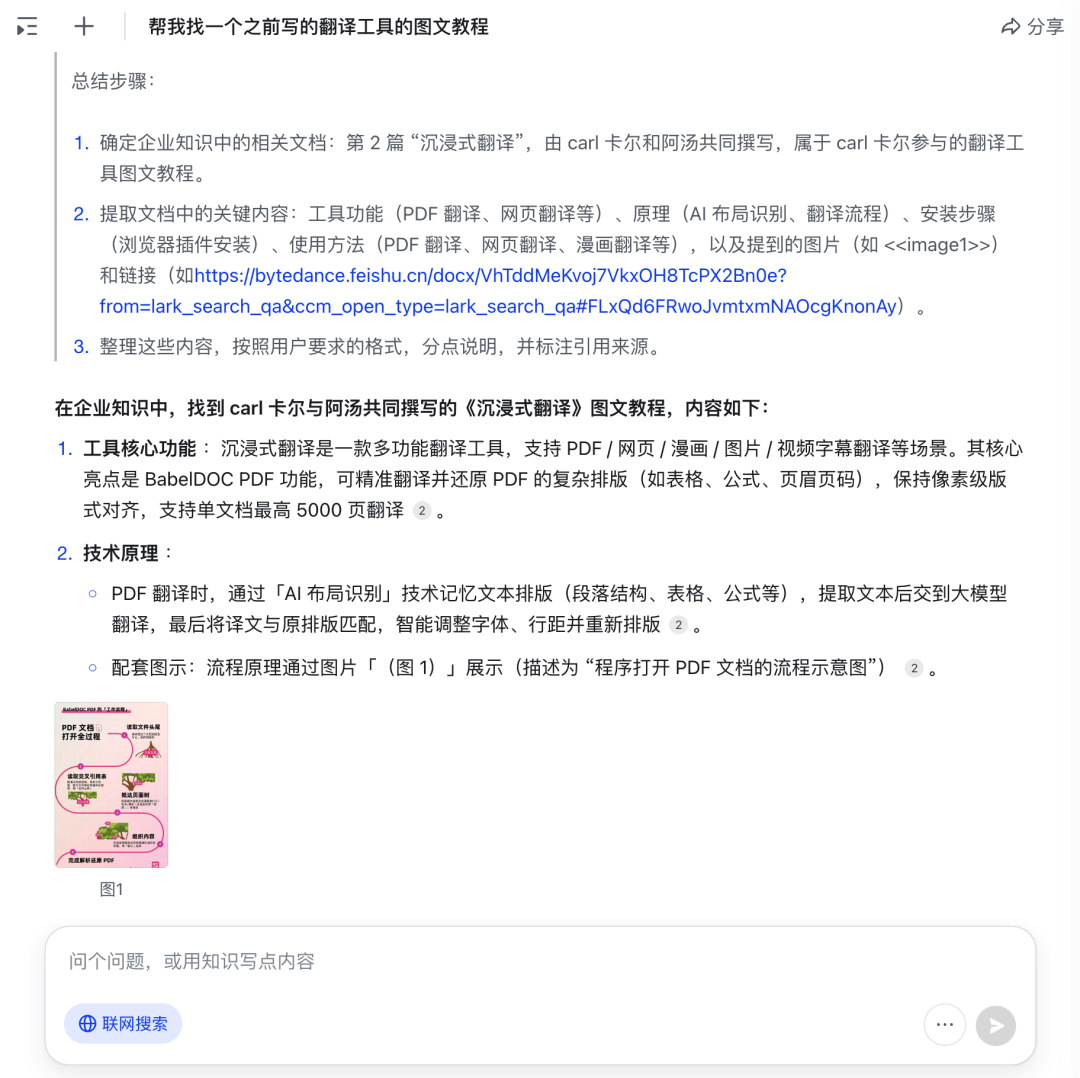

还是可以准确找出我之前写的稿子,还总结了文档里面的主要的内容。

而且切换到一些成熟的大的知识库上,飞书知识问答同样能够按照时间轴准确筛选出我想要的知识。

在飞书这个飞行社里面起码入住了N个社区,几千节课程,

但我同样是可以总结出两天内高热的AI新闻。

这也是我觉得飞书知识问题会越用越好用的原因。

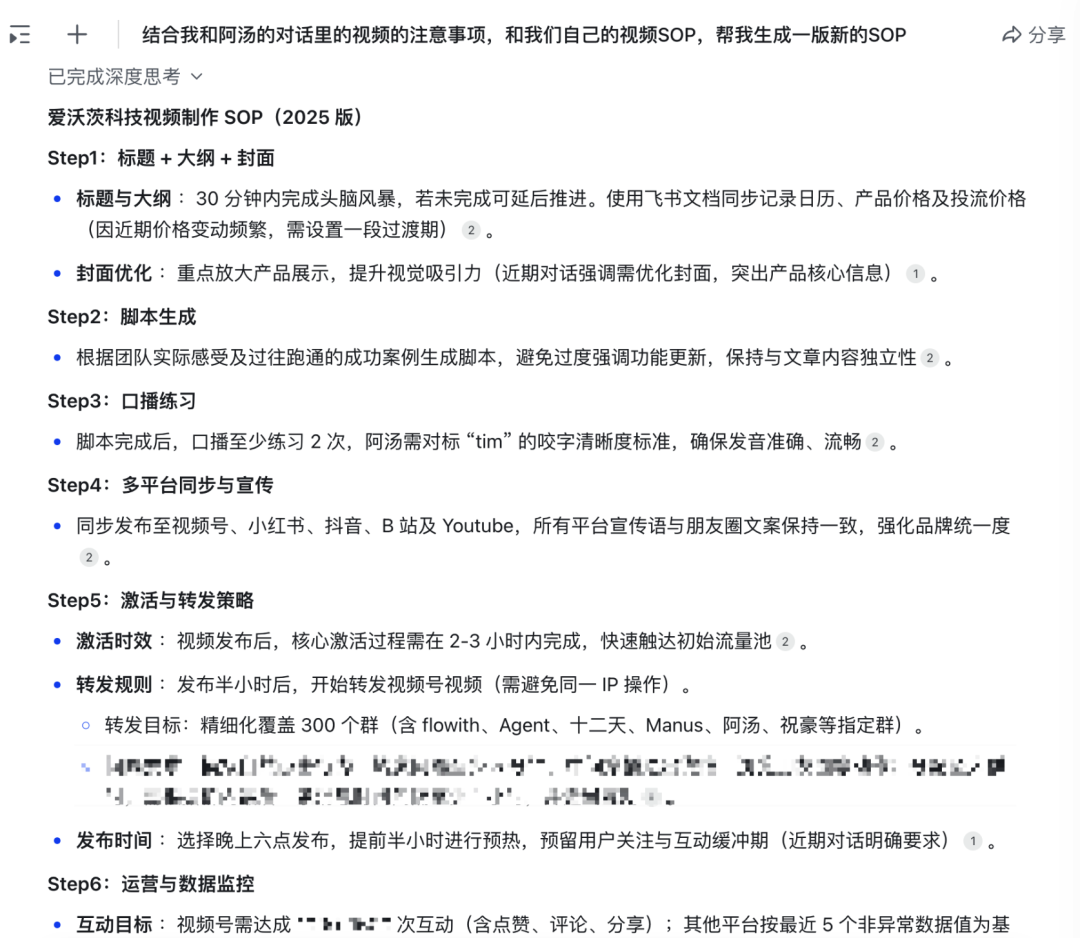

还有一个场景是我现在每天晚上都会用一次的,就是结合群聊信息和文档搜索一起来总结成新的内容。

我之前真没有意识到,自己平时在工作中的“无意识输入”到底有多重要。

什么意思呢?因为我们现在是线上办公,大家其实每天时间段并不是完全重合的,比方说现在两点半了我还在写稿子,这时候有一个零散的灵感,或者复盘数据结束后需要改个SOP啥的,我就不再需要新建个不长不短的文档,再把之前的内容东拼西凑的找到复制进去再修改,

而是直接把新的需求对话框滴滴给小伙伴,然后通过一句指令就能把之前对话消息和文档内容组合总结成新的内容。

最惊喜的还是可以从犄角旮旯都找到我曾经写的各种文档,完全弥补了我或者说人类记忆力的局限。

再举个例子,比如我们群里讨论某个Agent模型上线文案,我写了一句:“这个文案里要加入任务链条的逻辑,让用户知道它不是一个prompt助手,而是一个multi-step流程Agent。”

过了两周复盘的时候我忘了之前是我自己下的这个需求(脑子不好,别怪我),我想不起来“现在这个文案为啥用了流程Agent这个概念”。

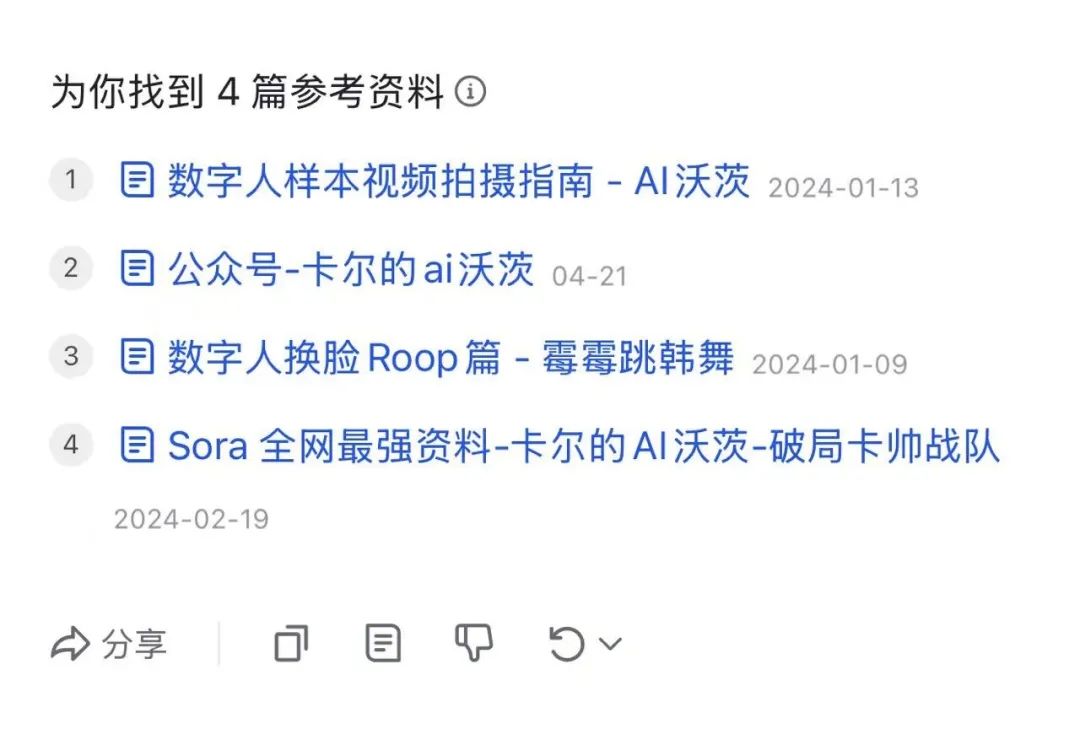

这时候我直接问知识问答:“我为什么说要强调流程Agent?”它直接拉出了我曾经说的这句话、聊天上下文、原始讨论的几种方向,还顺便引用了我在另一个文档中写的同类描述。

这不只是搜索,这还是“智能回忆”,是我的第二个大脑啊!

最后最后,还有一个我关心的地方是信息的保密性。

因为平时肯定有一些数据或者内容是不太方便公开出去的,同属一个团队的查询到的内容是会共享还是根据权限而定?

还是刚刚那个“视频SOP”的case,如果我将阿汤的权限取消,她还可以在知识问答里面搜索到吗?

或者我将对话分享给她的话,她能顺着参考资料看到一些无权限的文档吗?

答案是都没门,

权限这块,飞书做得非常“企业级”,

左边是我搜索时候参考资料,右边是阿汤的,不同的信息源也会让我们得到的回复完全不同

也就是说:不同的人搜索,看到的知识结果不一样,而且符合权限逻辑,做到了“知识结果的视角化”。

你永远不用担心你的私密信息、草稿、评论,被飞书“多嘴”说出去。

这才是我敢把整个团队都搬到飞书的底气。

所以,我现在每天晚上有一个固定动作:

打开飞书知识问答,输入“今天我写了什么”“今天改过哪些文档”“有哪些需要明天处理的任务”,它就会拉出我当天的文档修改记录、群聊中提到的待办、会议中的共识内容。

然后我会把这些内容总结成一段“每日复盘”。

你不觉得这事很魔幻吗?

我和AI好像达成了一种微妙的同事关系,

它在真真正正的完成我工作中的一环。

说到底,我们一直在追求“用得上的AI”。

不是那种实验室里的demo,不是大公司采购的白象级产品,不是每年写一次总结的知识库。

而是那种你每天工作都在用、用一次就想再用一次、真正省时间、能提效、能帮你记住你是谁的AI。

飞书知识问答就做到了。

它不是AI创造了你,是你创造了知识,

它只是帮你,

把知识重新“点亮”。

感谢你看到这里,如果喜欢这篇文章,不妨顺手给我们点赞、在看、转发、评论三连催更,如果想要第一时间收到推送,也可以给我个星标🌟,更多的内容就在路上!

@ 作者 / 卡尔 & 阿汤@ 动手学AI知识库 / learnprompt.pro

(文:卡尔的AI沃茨)