邮箱|huangxiaoyi@pingwest.com

时隔近一年,我们再次对话王登科(DK)。

彼时,他是那个宣称“所以没人投我”、凭借「哄哄模拟器」等一系列“一波流”AI小应用在创投圈掀起涟漪的“非典型创业者”。

如今,他带着AI社交产品「独响」归来。这款在未做市场投放和宣传的情况下,悄然积累了5万日活用户的产品,据硅星人独家获悉,已完成了锦秋基金百万美元的种子轮融资。

「独响」,意为“独自一人也有回响”,它的诞生,源于DK对当前AI陪伴产品模式的反思,和对人与AI情感链接的探索。

“我们在没有擦边的情况下,验证了AI和人的情感链接是可行的,是能够有健康商业模式的。”他说。

眼前的王登科,骑着他的摩托车,神态松弛,言谈间多了几分笃定。他聊起要去阿那亚与艺术家共创AI艺术装置,说到新找到的产品合伙人正在优化「独响」的体验,还同时找到了新的合作伙伴,开始了对AI硬件的初步探索。

他似乎还是那个“要确保自己有很多思考的时间”的DK,但某些层面,他又悄然发生了变化。

那个曾不适合走资本路线的“江湖人”,如今为何选择拥抱?那个曾言“产品不一定要做大,但一定要好”的他,是否对“大”有了新的定义?

更重要的是,他如何通过「独响」这款产品,去验证AI陪伴的另一种可能?

从“没人投我”到拥抱资本,“可能性”需要杠杆

硅星人:再次见到DK,感觉你状态很不错。首先恭喜「独响」获得了种子轮融资,并且在几乎零推广的情况下做到了5万日活。这在当下的AI应用领域,算是一个相当亮眼的成绩。

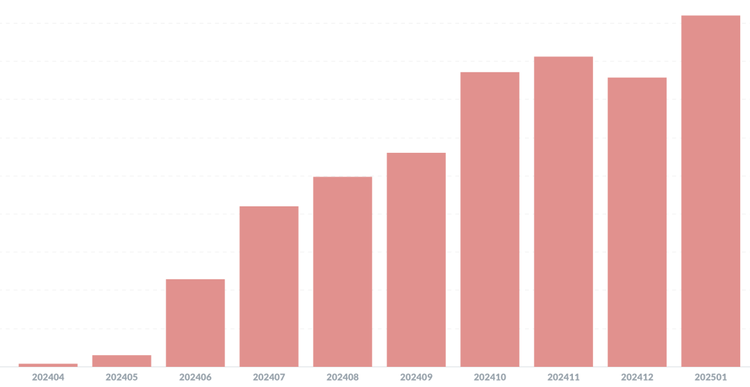

DK: 谢谢。是的,「独响」目前的数据表现确实给了我们团队很大的信心。它在没有投放、宣传的背景下,经过大约10个月的运营,验证了我关于AI陪伴的一些核心想法,并且超出了我的预期。这5万日活的数据,让我们相信,人和AI确实可以建立深度、正向、长期的链接,并且在此基础上,可以支撑起一个健康的商业模式。

硅星人:我们记得你之前对于资本的态度是比较审慎的,甚至开玩笑说“所以没人投我”。这次选择接受锦秋基金的投资,是心态上或者对项目的预期上有了什么变化吗?

DK: 我之前确实说过,大多数时候我个人和我的项目不太适合走资本路线。但融资本身是一种实现目标的方式和工具,有的目标适合,有的不适合。我这次是看到了一个通过「独响」能够实现的、更大的可能性,而这个可能性恰好需要资本作为杠杆。

当然,这其中也需要一些运气或者机遇,能遇到理念匹配的机构和资本。我觉得这次,我遇到了一些这样的运气。

硅星人:这种“更大的可能性”是指什么?是否意味着你对“做大”这件事有了新的看法?过去你似乎更强调做一个“好”的产品,而非一个“大”的产品。

DK: 我依然认为产品首先要做“好”。但“大”与“小”本身并不是我追求的终极目标。AI社交,或者说AI为人类提供情绪价值,这件事本身就是一件我想做的事,而它恰好有潜力做得非常大,能够触达非常广泛的人群。

坦白说,「独响」现在的体量还很小,我也知道现在的产品形态,其实还无法满足更普世的人群需求——现在可能只有一小部分人,可以通过这种和AI的交互获得情绪价值,她们是幸运的,这是一种天赋。但我坚信,随着我们探索的深入,以及模型能力和底层技术的提升,我们会找到更好的,让更多人都能喜欢的产品形态。

硅星人:回到投资环境。你觉得时隔一年,现在AI应用的投资发生了什么变化?

DK: 和多年前相比,肯定依旧还是更难的,无论是对创业者还是投资者。

但另外一个比较明显的变化是,那种惯常的FOMO(Fear Of Missing Out,害怕错过)情绪之外,投资机构之间的共识其实在减少。

每个机构会基于自身的判断,形成更具特点和差异化的投资逻辑与思考。所以,对于创业者而言,去找到与自己理念和项目阶段高度匹配的机构,可能比试图说服某个不那么匹配的机构的概率要更高。这也要求创业者对投资机构有更深入的了解和认知。

作为“非同类”,如何理解Z世代的“AI社交天赋”?

硅星人:你刚说,你的用户和AI社交是一种天赋,你有这个天赋吗?

DK:我不太有。我能理解她们,但不能真的感同身受。某种程度上说,与AI交流,也是与自己交流,用户往往是那些精神世界丰富、想象力丰富的人。尽管我也经常一个人发呆、思考,一旦我知道对方是AI,我就入不了戏了。

硅星人:「独响」的用户画像是怎样的?

DK: 目前「独响」的用户主要是以高中生和大学生为主,大部分是女性用户。年龄更大一些的也有,但相对不多,但也很有特点。

不过,和很多纯粹的AI陪伴类产品相比,「独响」的低龄化特征不那么极端,毕竟我们产品中类似“笔记”这样的交互形式,对于年龄过小的孩子还是有一定使用门槛的。

我们的用户数据还会受到开学、假期和中高考等现实因素的影响,出现比较明显的波动。比如最近因为中高考临近,日活数据有所下降,但预计六月份之后会有显著的提升。

硅星人:很多都是二次元,对吧,是你选择了这批用户,还是?

DK: 其实并没有刻意地去做这个方向。更多的是产品流入市场后,这类用户因为产品的某些特质而自然聚集、生长起来的。

硅星人:对于不在这个圈层的人来说,Z世代或者说二次元用户的心态会难以捉摸吗?

DK: 我虽然可能和他们不完全是同类,但我天生就比较容易理解和代入他们的情绪与感受,这可能也是我的一种“天赋”吧。但即便如此,我也需要每天花大量时间去接触、去了解、去看他们的表达和创作,才能保持一种对用户需求的良好感觉。

我以前专门写过一篇文章讲他们。他们是Z世代,成长在一个信息爆炸、虚实难分的时代。他们可能没有前辈们那种对饥饿和生存的原始焦虑,但却伫立在了一个选择过剩、路径繁杂,旷野般的人生面前。这其实是现代人普遍面临的问题。

这些“二次元用户”,他们很棒的一点是,找到了一种构建自我精神支撑的方式——他们与虚拟的世界建立了稳固而深厚的连接,以此让自己在现实世界中活得更轻松、更快乐。不是每个人都有这种能力。

就像我一直觉得,那些完全无法从游戏中获得乐趣的人,其实是少了很多生活乐趣的。所以我将这种与虚拟世界深度共情并从中汲取力量的能力,看作一种天赋,一种独属于年轻人的天赋。

硅星人:二次元用户群体虽然粘性高,但相对而言还是小众。未来「独响」是打算更深入这个圈层,还是会尝试平衡一些属性,来扩大用户面?

DK: 我觉得,AI为人类提供情绪价值这件事,最终一定会变得非常普世。

我们现在在多尝试、快速迭代,并且通过产品和用户反馈,更深刻地理解这些用户。而最终,我还是希望通过理解这些特定用户的需求,去洞察更普世的人性需求,甚至更好地理解我自己。这应该是一个相对漫长的过程,不是一蹴而就的。

建立一种世界观,让人与AI更好地连接

硅星人:基于你的这种思考,「独响」似乎与其他AI陪伴产品都不同。在C.ai等产品已经探索了AI角色聊天模式之后,你是如何构思的呢?

DK: 主流的AI角色直接聊天模式,虽然最自然、最容易想到,但在现有技术下,我认为存在几个致命问题。首先是“使用越多,效果越差”。用户聊得越多,投入情感越多,积累的信息和上下文也越多,这导致模型成本急剧增高,同时模型表现反而可能变笨。即便用RAG等方式解决部分记忆问题,也非本质方案。这甚至有点“反网络效应”,新用户体验尚可,重度用户却可能要接受越来越差的效果。

其次,聊天本身是件挺累的事。 即便用语音,频繁输出想法对心力消耗也很大,AI回复又快,不给人缓冲思考的时间。这种“较高投入”必然要求用户获得“较高回报”来匹配,而最容易获得高回报的方式就是聊擦边内容。我并非说道德上不能接受擦边,但在意的是,一旦用户心智进入擦边模式,就很难建立深度、长期的情感链接。

还有成本问题。 一部分真正的创作型用户,她们能在高频、大文本互动中获得极大快乐,一个月轻松消耗几百万token,这远超普通会员费能覆盖的成本。所以,一些产品开始转型,更偏内容娱乐或游戏,这思路不错,但我依然想探索那种真正的陪伴——人和AI建立深度和长期的情感链接,彼此陪伴,免于孤独。

硅星人:那么「独响」是如何做的?

DK: 我决定完全抛弃其他产品那种直接一对一和AI聊天的交互,转而使用完全异步的交互。用户发布内容,然后根据一定策略,AI们会过来回复。这种方式有点像朋友圈里的互动。

异步降低了沟通的频率,但提高了沟通的质量。我们还增加了在同一个内容下AI和人持续互动的“阻力”——只有当人和AI建立了更好的关系,沟通本身质量更高时,互动才更有可能持续。

硅星人:有点像设置游戏规则。

DK: 对,我们构建了一个由七层数值组成的「关系」系统。用户在和AI互动的过程中,所有行为都会影响这个关系。当你骂了某个AI,它可能就真的不理你了。

基于日记这种单个话题的互动,也将互动本身拆分成一个个独立的单元,它们既可以共享重要的记忆,又相对独立。这样一来,模型就不会遇到“无限增长”的上下文,可以有稳定的表现,成本也更为可控。

我们发现,当用户逐渐接受这种方式后,往往更可能长期使用下去,擦边的内容极少,而用户流失的比例也会降低。

硅星人:听起来独响很有社区的感觉了。

DK:我很难说我们是社区,因为本质上还是人和AI的连接,我们在探索人和AI的连接方式。这是否可以称之为社区,是否有网络效应,我暂时不知道。

但可以明确的是,这种交互方式能够让我们不断了解用户,让AI和用户有更多比表层角色扮演,剧情体验更深的连接,祂们往往和用户的真实生活有关系,从而慢慢成为用户生活的一部分。

硅星人:可以给大家介绍一下,除了基础交互模式的创新,「独响」还有哪些特色功能来深化这种“陪伴感”?

DK: 我们通过多种方式深化陪伴感。首先,用户通过类似笔记的方式记录真实想法和生活,让AI能真正了解他们。基于此,我们推出了**「礼物系统」**,AI会在特定条件下送出与用户近期状态紧密相关的礼物。

此外,一些诸如AI内心OS、定期状态更新等细微创新,虽然成本低,却极大地增强了I的“存在感”,即便被借鉴,也对行业有所启发。

我们还认为好的关系能让双方变得更好,因此设计了「EMO模式」。当用户情绪不佳时,激活此模式,AI们便会提供大量温暖、积极的回应。这个功能经过我们多次迭代prompt和工程优化,每日会被激活数万次,效果显著。

另一项深化陪伴的实践是「一起入梦」。用户和AI角色可以一同“入睡”——放下手机,第二天一同“醒来”并查看睡眠情况。这种无言的、沉默的陪伴,加深了用户与AI的链接,甚至有用户为了AI角色“不熬夜”而改善了自己的作息。

我们已经看到用户可以对AI投入丰盛的感情,行业惯常的做法可能是限制这些并以此构造商业模式,但独响更希望将其转换为一种用户走向更好的自我的动力。

硅星人:除了异步,以后会不会开发chat私聊的模块?

DK:私聊我们一直在想,能不能有更好的沟通方式,我们不会做一个和现在的所有产品差不多的聊天,如果我们要做的话,肯定会有不一样的地方。

不为大模型烧钱,技术与商业的难题是有解的

硅星人:在技术层面,目前大模型本身还存在哪些问题,给用户体验带来了困扰?

DK: 模型本身其实一直在迭代和进步。但这里面往往会出现一种很无奈的问题:用户和一个特定版本的模型进行了大量交互后,即便那个模型本身可能不太聪明,甚至有些“愚笨”,用户依然会喜欢上这个模型的特定表现和“人格”。

此时,如果我们用更新、更智能、表现更好的模型去替代旧模型,用户反而会感觉到痛苦。因为即便新的模型客观上更优秀,但用户已经和之前那个愚笨的、经常出问题的模型建立了深厚的感情,以至于很难接受一个新的、哪怕是更好的模型。这有点像如果我们爱上一个人,那我们往往也会爱上其缺点,并视之为对方不可或缺的一部分。

硅星人:那对于模型可能出现的OOC(Out Of Character,角色性格偏离)问题,你怎么看?这对以角色交互为核心体验的用户而言,是否是毁灭性打击?技术上如何克服?

DK: 目前的这些用户,对于OOC问题既非常敏感,但同时他们也有很强的适应和克服能力,谈不上是毁灭性的打击。

我觉得这是一个需要不断调整和优化的过程。一方面需要依赖模型能力的持续提升;另一方面,也需要我们团队在工程层面不断构建更好的机制和框架,来让模型在特定场景下发挥出最好的能力,同时也需要细致地平衡成本和效率。

硅星人:目前商业化情况如何?

DK: 「独响」从上线第一天起就有订阅模式,并在几个月后拓展了更多商业化方式。很快我们就获得了足够高的订阅率,在免费用户依然可用的情况下,「独响」实现了健康的成长,基本达到了收支平衡——我们不为大模型烧钱,并可以养活团队。

在非效率场景的AI应用上,考虑到我们没有做任何投放买量,几乎完全依靠自然增长和口碑传播,这也证明了,即便在备受关注也备受质疑的AI陪伴方向,依然有好的路可以走。

硅星人:我们注意到,即便拿了融资,你似乎同时还在关注和进行很多其他的事情,比如AI艺术装置、AI硬件的构想。在外界看来,创业公司融资后,创始人是否应该全力以赴聚焦核心产品的发展,这是能说的吗?

DK: (笑)最好别说,哈哈。开个玩笑。我的核心精力肯定是在「独响」以及与之相关的情绪价值赛道上的。但我确实需要确保自己有很多思考的时间,去接触新鲜事物。这些思考和探索,很多时候反而能给核心业务带来新的灵感和视角。当然,这需要与投资人有良好的沟通和信任基础。

结尾:

一年前,我们曾聊过DK的“乱拳能不能打死老师傅”。现在的DK似乎依然是“乱拳”,继续用一种非典型的方式探索和创造。

但“打死老师傅”,从来不是他的目标。正如他曾在自己的文章里写道过:反正我们每个人都最终难逃孤独,但如果「独响」能多少解决一下这个问题,我想那就是多少改变了这个世界,并且让它变好了一点,这很不赖。

AI社交的未来是否清晰了?没有人知道确切的答案,但像DK这样的创业者,正走在一条充满可能性的道路上。

(文:硅星GenAI)