文博教育的价值还没有完全释放出来。

来源|多知

作者|王上

“一只高大的骆驼,背上驮着好几个人,有的在弹乐器,有的在唱歌,就像一支边走边演的‘流动乐团’……小朋友们,你们知道我要介绍的是陕西历史博物馆的哪个国宝吗?”

一个新三年级的小朋友根据猿辅导素养课旗下的“AI作文通 ”步步引导,知道了“唐三彩骆驼载乐俑”的制作工艺、历史背景及经济状况,还参与了“我眼中的国宝”主题作文征集活动。

这种是“博物AI+新知计划”的活动,该活动是猿辅导联手新华网和服务全国博物馆、文博单位及文博从业者的中博网共同推出的。“博物AI+新知计划”2024年已经开展,今年则全新升级。

猿辅导素养课方面介绍,升级后不再局限于资源链接与内容展示,而是进一步推动资源向内容转化、理念向共识转化,助力核心素养真正实现“可教、可学、可传播”。

博物馆是一个天然的学习场所,但是,多年来,其价值并没有真正释放。而今,借助体系化的内容和线上线下及AI多种互动形式,博物馆的价值正在被放大。因此在文博教育大热的背景下,博物馆和教育科技公司合作,形成优势互补,这成为趋势。

多知观察到,猿辅导素养课与博物馆的合作规模扩大,涉及全国百余家国家级、省级博物馆;猿辅导素养课也将解决方案进行全面升级,专注于系统化、内容结构化,并融合了AI技术。

从整体来看,目前,猿辅导集团非常重视对博物馆资源的进一步开发。除了猿辅导素养课,斑马百科也在与博物馆展开科普方面的合作。

01 文博教育潜力待挖掘,挑战犹存

“博物馆热”持续升温,过去一年,各种展览、研学活动、精品文创等层出不穷。

国家文物局数据显示:2024年全国博物馆举办陈列展览4.3万个、教育活动51.1万场,接待观众14.9亿人次。

可以看到教育活动激增,然而,博物馆教育依然存在诸多挑战。

比如,观众“打卡式学习”成为“博物馆热”的诟病之一。孩子对一些晦涩而平淡的讲解难以理解,家长知识储备有限,很难回答“文物为什么长这样”“和现在有什么关系”等深层问题。怎样让孩子在博物馆中“沉”下心来,而非走马观花?这引发大众的思考。

更深层的矛盾在于难以转化为孩子的核心素养。仅通过“参观+讲解”的模式,文物资源难以转化为适配青少年的结构化的素养内容,难以解决“个性化学习”、“效果追踪”等问题。

针对文博教育,AI技术将会有很大的辅助作用,但AI刚刚介入教育场景,尚未大规模应用。

可以看到,由于场景局限,博物馆、学校、教育机构、家庭间暂未出现有效的联动机制;再者,由于技术整合不足,文博教育潜力还没有被完全挖掘出来。

02 如何进一步释放文博教育的价值?

在猿辅导素养课看来,中小型博物馆数字化、跨学科课程定制、AI驱动的个性化学习链(如从观察到表达)均可以进一步开发。

针对种种痛点,猿辅导素养课通过“科技+文化+教育”三重资源,形成了一套解决方案,希望放大文博教育的价值。

根据介绍,在融入AI的过程中,猿辅导素养课重点做了以下工作:

第一,内容重构。

基于猿辅导素养课创立的“大概念”教学体系,通过猿辅导AI大模型分析文物知识,生成跨学科课程框架,比如可以梳理文物间的时间逻辑与跨学科关联,形成“点-线-网”知识体系,让文物成为“可探究的教材”。

“大概念”教育理念旨在跳出传统知识灌输模式,强调“学什么”之外的“如何学”“如何用”,关注培养孩子能带出校园、面向社会与未来的底层能力。

这一理念已经融入猿辅导素养课的课程开发与教学实践之中,并在今年的“博物AI+新知计划”中,延展至博物馆这一独特场域中,如结构化学习、真情境学习、跨学科迁移。

在结构化学习方面,博物馆里的展品从青铜器到甲骨文、从天文仪器到历法制度,天然具备时间与逻辑的结构联系,猿辅导素养课通过深度挖掘文物间的关联,帮助孩子在认知单个文物(点)的同时,串联起其背后的时代背景、技术原理、文化意义(线),最终形成对某一文明或主题的系统理解(网)。

在真情境学习方面,博物馆本身就是一个生活化的、充满实物的“真情境”课堂。猿辅导素养课是将博物馆作为核心学习场域,同时将一幅画作、一件青铜器等真实文物资源转化为“小小讲解员”“作文征集”等互动任务,致力于让文博教育从“被动听”变为“主动探究”。

在跨学科迁移方面,博物馆中的每件展品都蕴含多学科融合的价值,如历史、人文、科学、艺术、社会学等。猿辅导的课程设计刻意打破学科壁垒,引导孩子围绕一个文物或主题,运用不同学科视角进行探究。通过探究后的表达(写作、演讲),学生在知识迁移中发展综合能力,提升思维力和沟通力。

第二,融入AI等技术。

比如,在2024年的“博物馆新知计划”中,猿辅导素养课通过线下展览、视频课程、馆长讲座等多元形式,为青少年搭建链接优质文博资源的桥梁,推动核心素养走出课堂、融入生活。

今年推出了更多的互动方式,还加入了一些AI工具,如“AI作文通”可以辅助学生提炼文物主题、结构化表达,且实时反馈逻辑结构与文化关联分析,建立“观察-思考-表达”的闭环。而“小小讲解员”则用AI模拟讲解任务,训练学生表达与逻辑能力,帮助孩子实现逛完博物馆可以尝试说出文物背后的故事。

再如,“博物馆线下素养主题展”将基于自研大模型与课程体系设计互动环节,希望在真实情境中将文物知识转化为亲子共学任务。

北京第一师范附属小学校长狄永杰表示,在学生素养培育的过程中,AI技术正悄然成为赋能学生快乐成长的重要力量。AI不仅可以生成契合自身能力、兴趣及学习进度的教学资源,也可以为其定制出个性化的学习路径,让学生能够精准地发现并激发自己的无限潜能。

他建议,善用AI工具,将博物馆的文化滋养与科技赋能深度融合,引导学生在探索中培养批判性思维与创新能力,让核心素养在传统与现代的碰撞中自然生长。

第三,生态共建。

作为当前唯一与全国博物馆开展深度规模化合作的教育品牌,猿辅导素养课将继续联合全国百余座博物馆,同时邀请教育、文化、科普等领域的专家学者及一线教师教研团队,依托素养课程体系、AI技术与文博资源,共建面向青少年的教学内容。

联动新华网等媒体,将博物馆教育从“场馆内”延伸到“家庭中”,构建“博物馆-家庭-社会”协同网络。

其中,新华网还即将发挥媒体、平台、技术等优势,链接各地政府、文化机构、企事业单位共建“大文化”平台,与猿辅导共同为推动文化产业IP输出和文化产业落地运营提供支持。

猿辅导素养课还建立“文博领域协同育人机制”,整合博物馆资源、教育机构教研、媒体传播力量,希望破解行业“单打独斗”的困局。

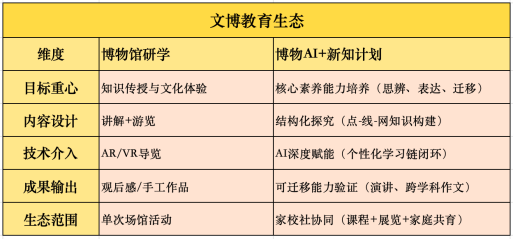

可以看到,“博物AI+新知计划”可以说不仅是博物馆研学的补充与升级,也是更强调素养能力的培养。猿辅导素养课相关负责人告诉多知:“希望通过这样一套解决方案让孩子完成从‘体验’到‘能力’的构建,通过AI工具和任务设计(如演讲挑战),将知识转化为可应用的素养能力;同时,联合整个教育生态,构建可持续育人机制。”

猿辅导素养课与博物馆的合作可以追溯到2023年,到现在融入AI技术升级为“博物AI+新知计划”,该计划2024年已经与20座博物馆合作,而今将拓展到全国百余家博物馆。其深耕文博教育领域的决心和行动力在行业内已逐渐显现出先发优势,凭借持续拓展的合作版图与不断深化的技术融合,稳稳走在文博教育创新实践的前列,为同行提供有价值的探索范例。

猿辅导素养课负责人表示,随着项目持续推进,博物AI+新知计划后续将首先与中国国家博物馆、陕西历史博物馆、浙江省博物馆、山东省博物馆、江西省博物馆、重庆中国三峡博物馆、福建博物院、青海省博物馆、苏州博物馆、成都金沙遗址博物馆、青州博物馆等开展合作,推进博物馆创新教育与青少年文化学习相结合。

根据国家文物局数据,截至2024年底,全国备案博物馆总数达7046家,较上一年增加213家。

可以说,博物馆作为人类文明的立体百科全书,其教育价值的深度开发仍是一片蓝海,猿辅导素养课正抓住这一机会。

相关阅读:

猿辅导素养课“教学评”全场景智能化,融入DeepSeek后有哪些变化?

END

(文:多知)