-

-

• ChatGPT的复兴乐章: 沉寂之后,产品进化驱动巨头重回增长快车道,演绎创新力量。 -

• DeepSeek的破局冲击: 新锐力量DeepSeek横空出世,搅动固有格局,印证AI领域变革的常态。 -

• AI视频的成年礼: 从惊艳到实用,Sora、Kling等工具赋予视频创作新可能,技术正从实验室走向工坊。 -

• 创造力新纪元: “Vibe Coding”(如Bolt)降低门槛,不仅是效率革命,更是对普惠创造的深层呼唤。 -

• 移动端的价值分野: 用户光环与商业变现并非同途,垂直、Prosumer应用于喧嚣中探寻高价值路径(仅40%重合度)。 -

• AI与情感的边界探索: AI伴侣热度不减,促使我们重新审视AI在人类情感世界中可能扮演的角色。 -

AI消费级应用“新战国”:浪潮之巅,谁主沉浮?

AI浪潮,正以一种近乎重塑时间感的速度,席卷我们生活的每个角落。尤其在直接面向亿万用户的消费级应用领域,这股力量更是展现出惊人的塑造力与破坏力。短短半年,旧的版图被撕裂,新的力量在崛起:曾经的王者调整姿态,新生的挑战者一鸣惊人,而某些赛道,则悄然完成了从未来畅想到触手可及的蜕变。我们正身处一个AI应用的“新战国时代”——一个创新加速、格局未定、充满无限可能的时代。

在这场流动的盛宴中,用户的每一次点击、每一次停留,都在无声地投票,定义着潮流的方向。哪些AI工具真正编织进了我们日常的数字生活肌理?哪些不仅赢得了关注,更找到了穿越周期的商业逻辑?未来的浪潮,又将涌向何方?为了捕捉这股变革的脉动,知名创投机构 a16z 定期发布的 GenAI Top 100 榜单,便如同一座灯塔,通过追踪真实的用户数据,为我们照亮AI消费趋势的演进路径。

这是该榜单的第四版,沉淀了2025年1月的最新数据。它不仅是一份排名,更是一面镜子,映照出AI技术落地的真实轨迹、用户行为的微妙变迁,以及那些挑战我们既有认知、暗示未来的深刻信号。现在,让我们一同解码这份榜单,潜入这场AI浪潮下的权力游戏,洞见正在徐徐展开的未来版图。

一图胜千言:最新GenAI Top 100榜单速览

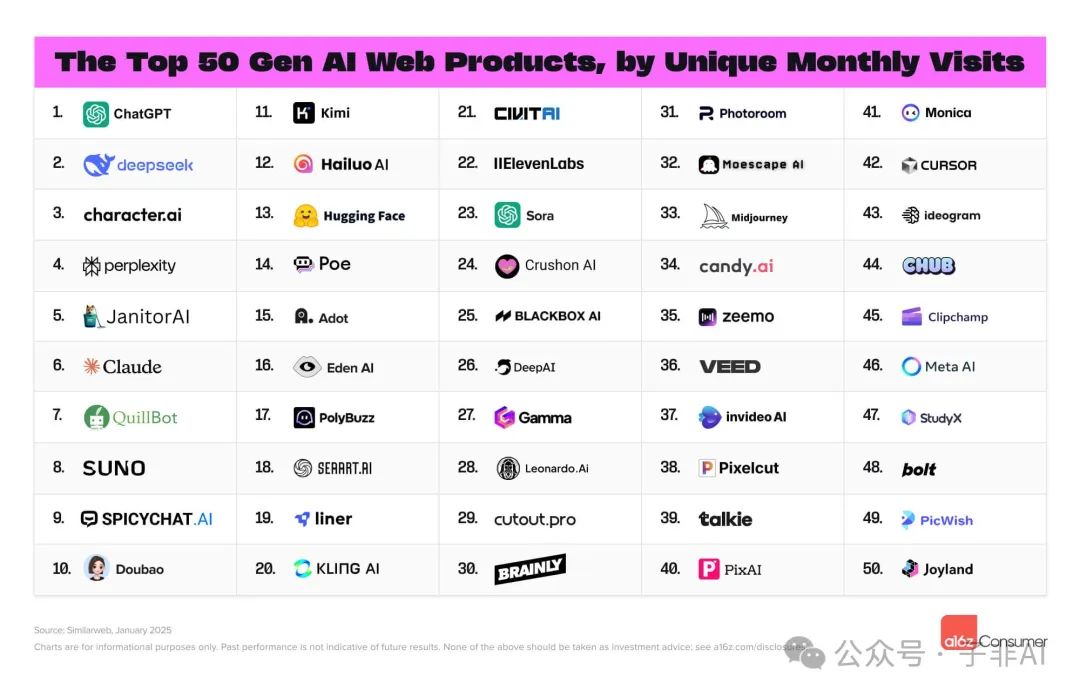

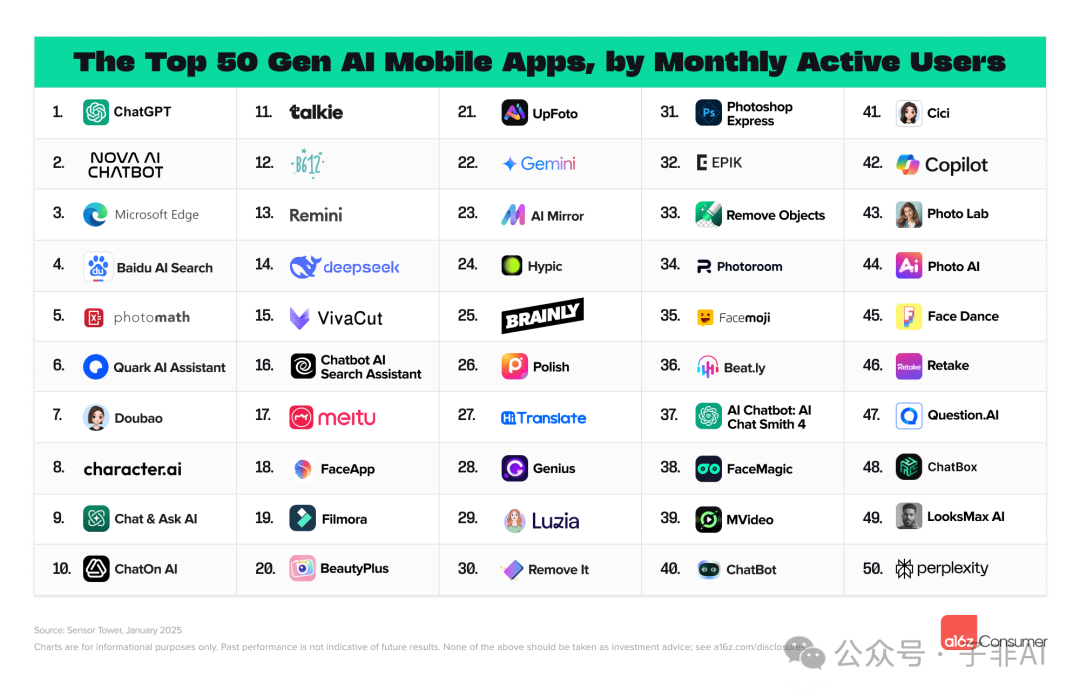

这份榜单聚焦于“AI-First”的产品——那些其核心价值由生成式AI驱动的应用。它分为两部分:基于 Similarweb 数据的全球 Top 50 AI-First 网站(按月独立访问量排名)和基于 Sensor Tower 数据的全球 Top 50 AI-First 移动应用(按月活跃用户MAU排名)。

Top 50 Web 产品榜单:

Top 50 Mobile 应用榜单:

值得注意的是,Web榜单上高达17家是新晋者,这本身就诉说着市场迭代的速度。同时,新引入的 “Brink List”(潜力榜)则为我们指出了那些正叩响主流大门的后起之秀。

核心趋势一:ChatGPT的复兴乐章——产品进化是穿越周期的旋律

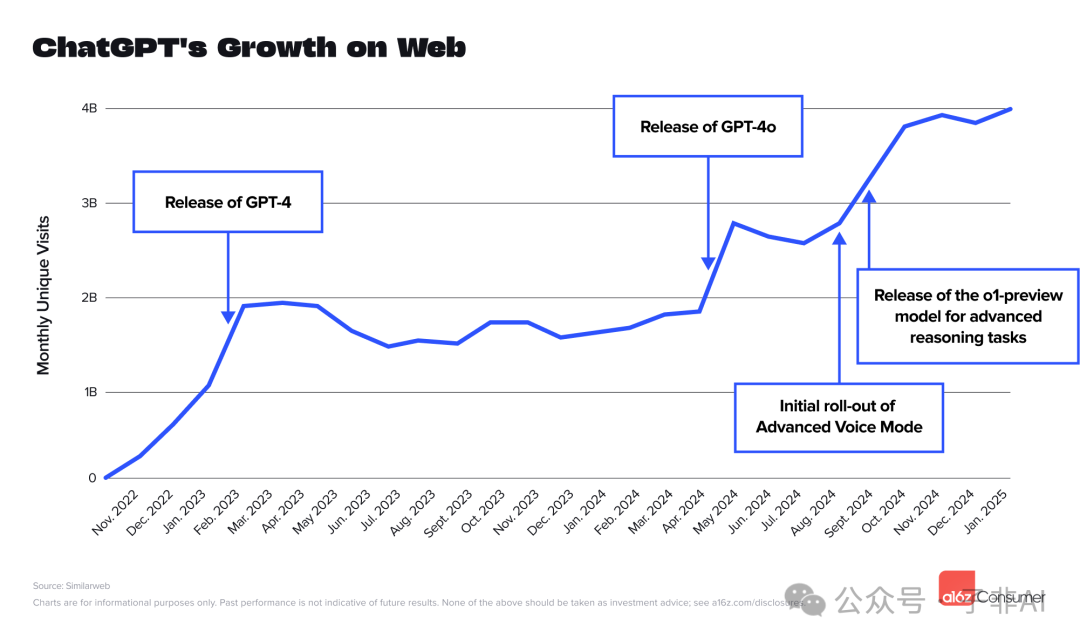

关于ChatGPT的叙事,曾一度从“横空出世”转向“增长放缓”。确实,在经历了爆炸性的初期增长后,其Web流量在长达一年的时间里(2023.3-2024.4)进入了相对平稳的平台期。市场的疑问随之而来:新鲜感过后,它能否真正成为不可或缺的生产力工具?

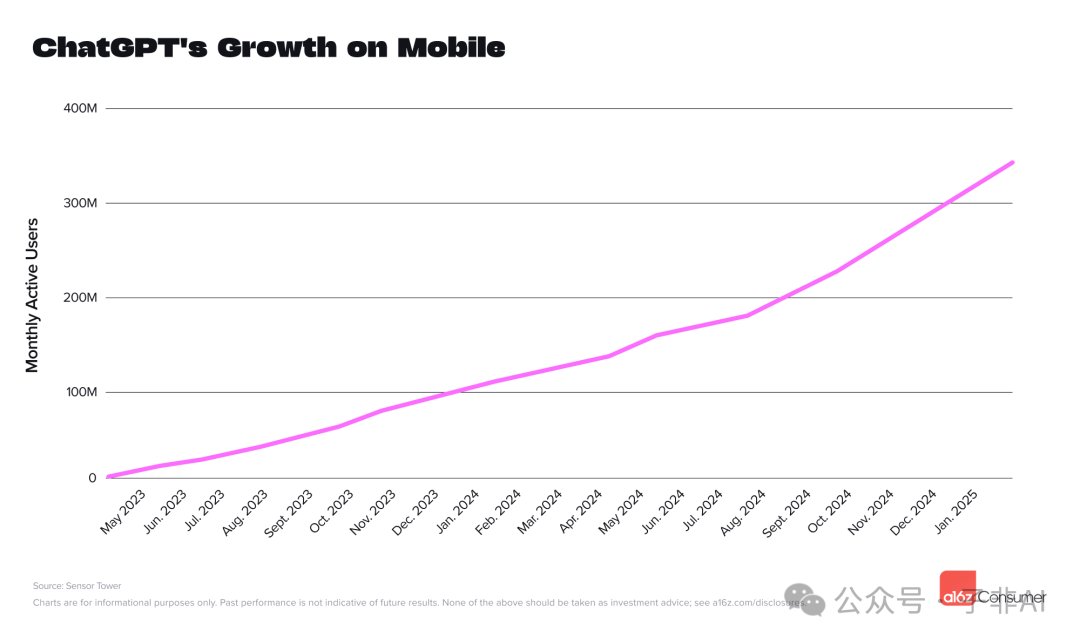

然而,近半年的数据奏响了一曲“复兴”的乐章。ChatGPT的用户增长不仅重拾升势,甚至在4亿周活用户(截至2025年2月)这一庞大基数上展现出加速态势。Web访问量曲线再次陡峭上扬,仿佛巨人从沉思中苏醒。

ChatGPT Mobile端用户基础持续稳固扩大 (来源: a16z / Sensor Tower)

驱动这轮复兴的,并非外在的喧嚣,而是内生的产品进化。每一次显著的增长跃升,都与核心能力的实质性突破紧密相连:

-

• GPT-4o 的多模态能力,让交互超越文本,变得更加立体和直观。 -

• Advanced Voice Mode 的流畅对话,让AI沟通趋近自然人本。 -

• o1系列模型 的推理提升,让其在解决复杂问题时更显可靠和智慧。

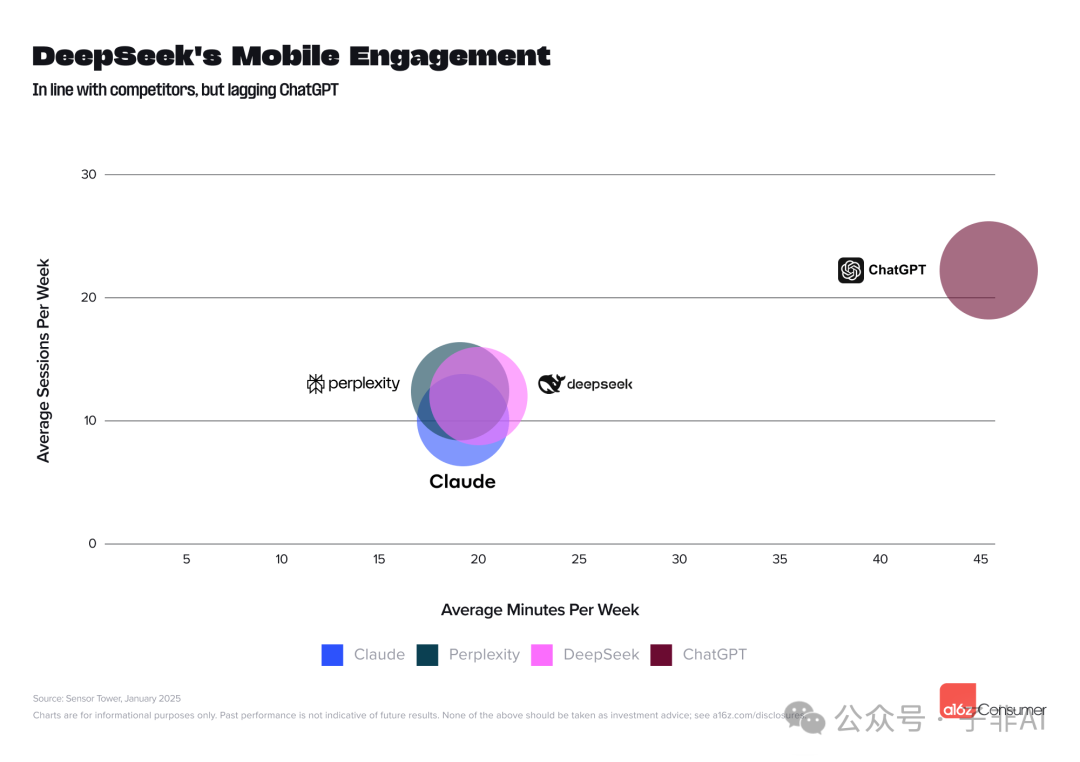

正是这些看得见、摸得着的进步,重新点燃了用户的热情,将ChatGPT从“有趣的玩具”进一步推向“得力的助手”。用户的使用场景变得更加多元和深入。移动端(已达1.75亿MAU)的稳健增长,也印证了其价值正被更广泛的用户群体所认可。这个故事告诉我们,在技术的长河中,唯有持续打磨产品、提升核心价值,才是应对变化、穿越周期的不变旋律。

核心趋势二:DeepSeek的破局冲击——AI版图的动态平衡艺术

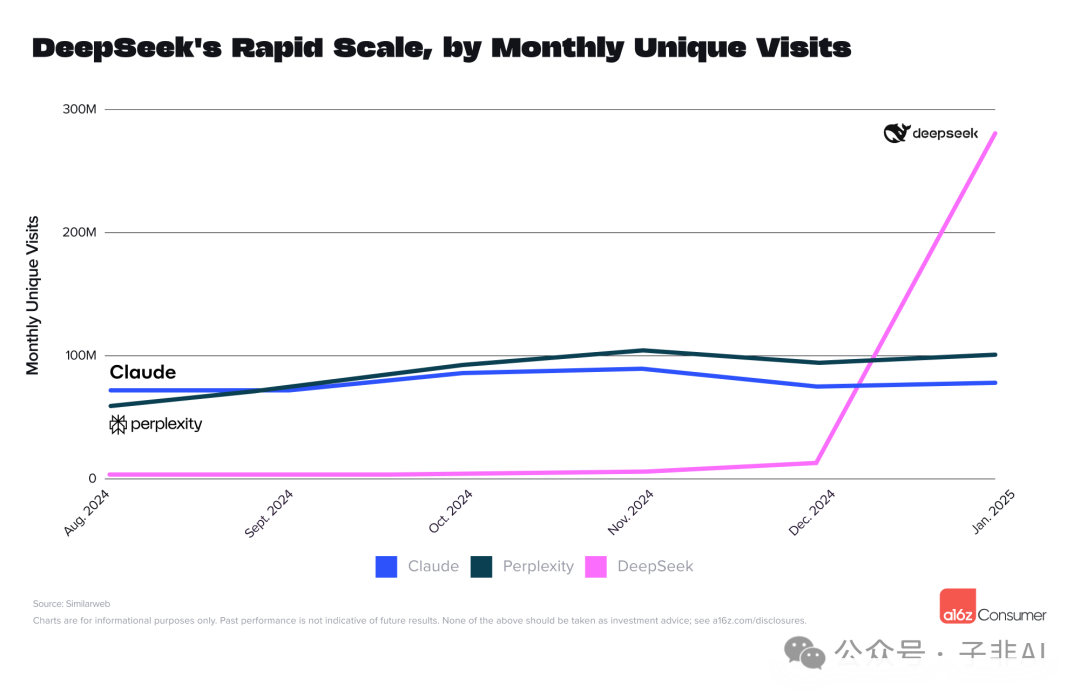

当人们以为AI竞技场上的座次已初步排定时,DeepSeek 以一种近乎“闯入者”的姿态,给固有的格局带来了强烈的冲击。这个源自中国的AI新生力量,甫一亮相(2025年1月下旬),便以惊人的速度(Web端10天内)攫取了大量用户关注,跃居全球AI Web产品的次席。

它的增长曲线陡峭得令人侧目。突破千万用户仅用时20天,快于前辈ChatGPT。移动端也迅速跻身前二,展现出不容忽视的市场渗透力。

DeepSeek的崛起,是一场融合了技术实力、叙事技巧和市场策略的综合胜利:

-

1. 硬核的技术表现: 在推理能力等关键指标上的优异性能,尤其是免费模型提供的强大能力,直接触达了高阶用户的痛点。其“思考链”可视化等产品设计,也提升了交互体验。 -

2. 颠覆性的成本故事: “560万美元训练出高性能模型”的叙事,在全球范围内引发了对AI发展路径和成本效益的重新思考,为其带来了巨大的话题性和关注度。 -

3. 精准的市场卡位: 在中国市场的独特优势(占其21%流量),以及在全球其他主要市场的积极拓展,使其迅速建立了广泛的用户基础。

初步的用户粘性数据也表明,这并非短暂的热潮。其移动用户的参与度表现良好,显示出用户对其价值的初步认可。

DeepSeek的故事,是对“AI格局已定”论调的有力反驳。它揭示了这个领域的本质特征:技术壁垒并非绝对,市场地位并非永恒,创新总能在意想不到的角落涌现。 这是一场持续的动态平衡艺术,任何参与者都需要保持警惕和敏锐,因为颠覆可能就在下一秒发生。

核心趋势三:AI视频的成年礼——从视觉奇观到创作伙伴

AI视频生成,曾是未来科技展上的视觉奇观,虽令人惊叹,却常因效果不稳定、控制不精细而难以融入实际工作流。然而,过去半年见证了它的“成年礼”:AI视频在可用性与可控性上取得了决定性进展,尤其在短片领域,它正从实验室的珍奇,蜕变为创作者手中日益可靠的伙伴。

榜单是这一转变的注脚。Web Top 50迎来了Hailuo (海螺AI) (#12)、Kling (可灵) (#17)与Sora (#23)等新面孔。它们不仅展示了技术的进步,更带来了差异化的能力与风格——有的擅长精准还原提示,有的提供精细的运镜控制,有的则以全能见长。这种专业化分工的趋势,为创作者提供了更丰富的工具箱。

中国AI视频力量的崛起尤为引人注目,Hailuo和Kling的快速增长,显示了其在技术和市场层面的竞争力。这背后,可能涉及训练数据策略、成本结构乃至特定功能优化等多重因素。

更深层次的变化在于,AI视频工具链正在走向成熟。从Runway、Krea这样提供跨模型整合与高级控制的平台,到Veed (#36)、Clipchamp (#45)以及移动端的B612 (#12)、VivaCut (#15)、Filmora (#19)等提供AI辅助编辑(智能剪辑、自动字幕)的应用,整个生态都在致力于将AI能力更无缝地融入创作流程。而Splice、Captions、Videoleap等在收入端的强劲表现,则证明了市场对高质量、专业级AI视频工具的付费意愿。

未来,随着Google Veo 2等新一代模型的加入,AI视频的能力边界无疑将继续拓展。可以说,AI视频已经告别了只能“看”的阶段,进入了可以“用”的时代。它正在赋能创意表达,降低视觉叙事的门槛,成为越来越多故事讲述者的新伙伴。

核心趋势四:“Vibe Coding”浪潮——代码世界的民主化序章?

AI的力量,不仅在于模拟智能,更在于放大人类的创造力。过去半年,“Vibe Coding”——一种旨在通过更自然、更直观的方式(而非传统代码)来构建软件的理念——相关的工具迎来了爆发,这或许是软件开发领域一场民主化变革的序章。

两股力量交相辉映:

-

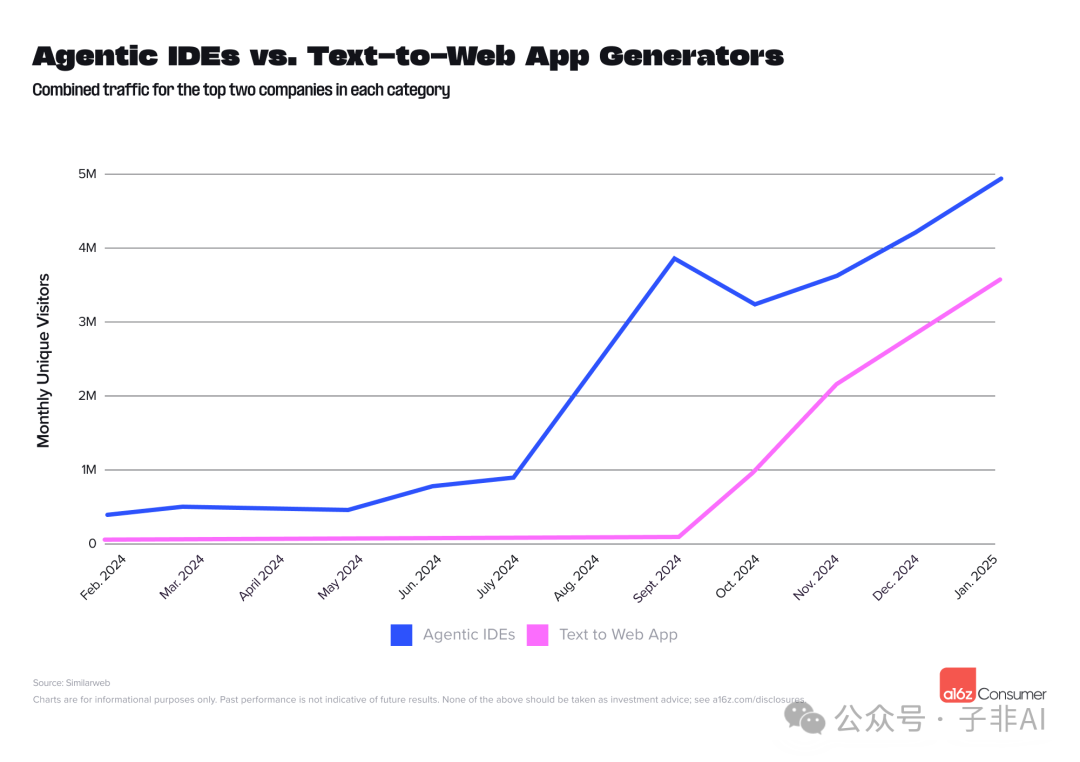

1. 赋能专业开发者: Agentic IDEs如Cursor (#41) ,作为程序员的智能副驾,将AI深度融入编码、调试流程,极大地提升了专业生产力。它们在开发者中的迅速普及,证明了AI在优化现有工作流方面的巨大价值。 -

2. 赋能非技术大众: Text-to-web App Builders如Bolt (#48)和Lovable(潜力榜),则上演了一场“魔法”:让不懂代码的人也能通过自然语言描述,将想法快速转化为可用的Web应用。这背后是模型能力的飞跃和基础设施的成熟。

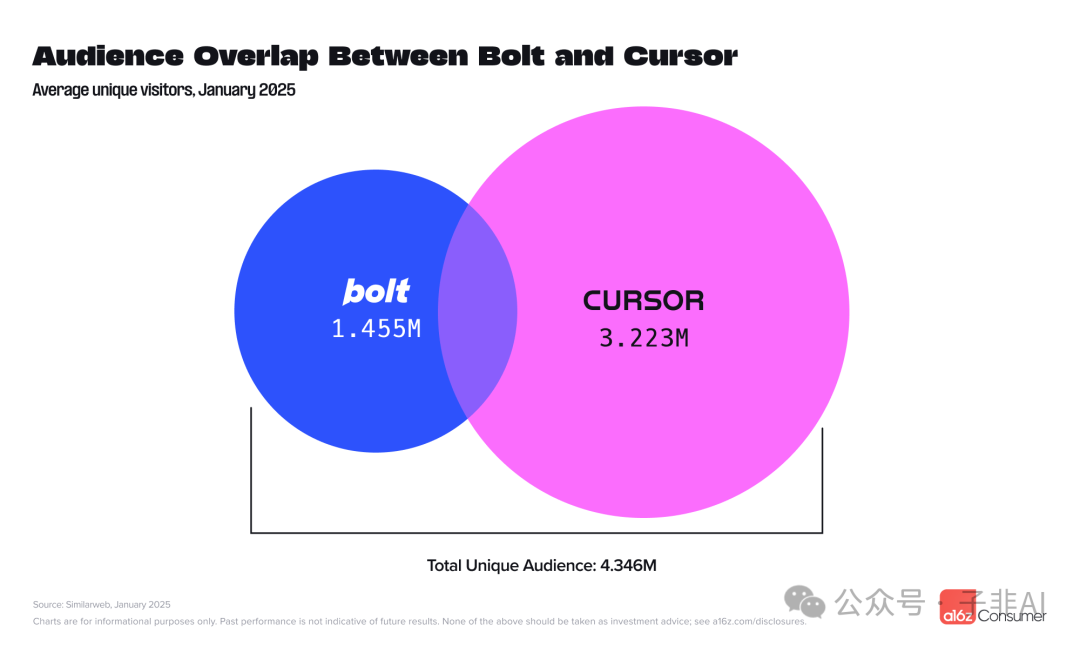

Text-to-web工具的商业表现(Bolt 2000万美元ARR,Lovable 1700万美元ARR)尤为亮眼,它们触及了广阔的、未被满足的创造需求。有趣的是,其用户画像也并非泾渭分明,技术开发者亦会使用这类工具进行快速原型验证(Bolt与Cursor用户有23%重叠),显示了不同工具间的协同潜力。

“Vibe Coding”的兴起,其意义或许超越了工具本身。它暗示着一种从“使用软件”到“创造软件”的权力下放。当表达想法、解决问题的门槛从学习复杂编程语言降低到“说一句话”时,无数个性化、场景化、甚至“即时性”的应用需求就可能被激发和满足。这是否会催生一个“个人软件”或“微应用”的新时代?当技术赋予更多人创造数字工具的能力时,我们对“软件”的理解,对“开发者”的定义,是否也将随之演变?这股由AI点燃的创造星火,正以燎原之势,叩问着代码世界的未来。

核心趋势五:移动AI的价值分野——流量光环与商业落地的权衡

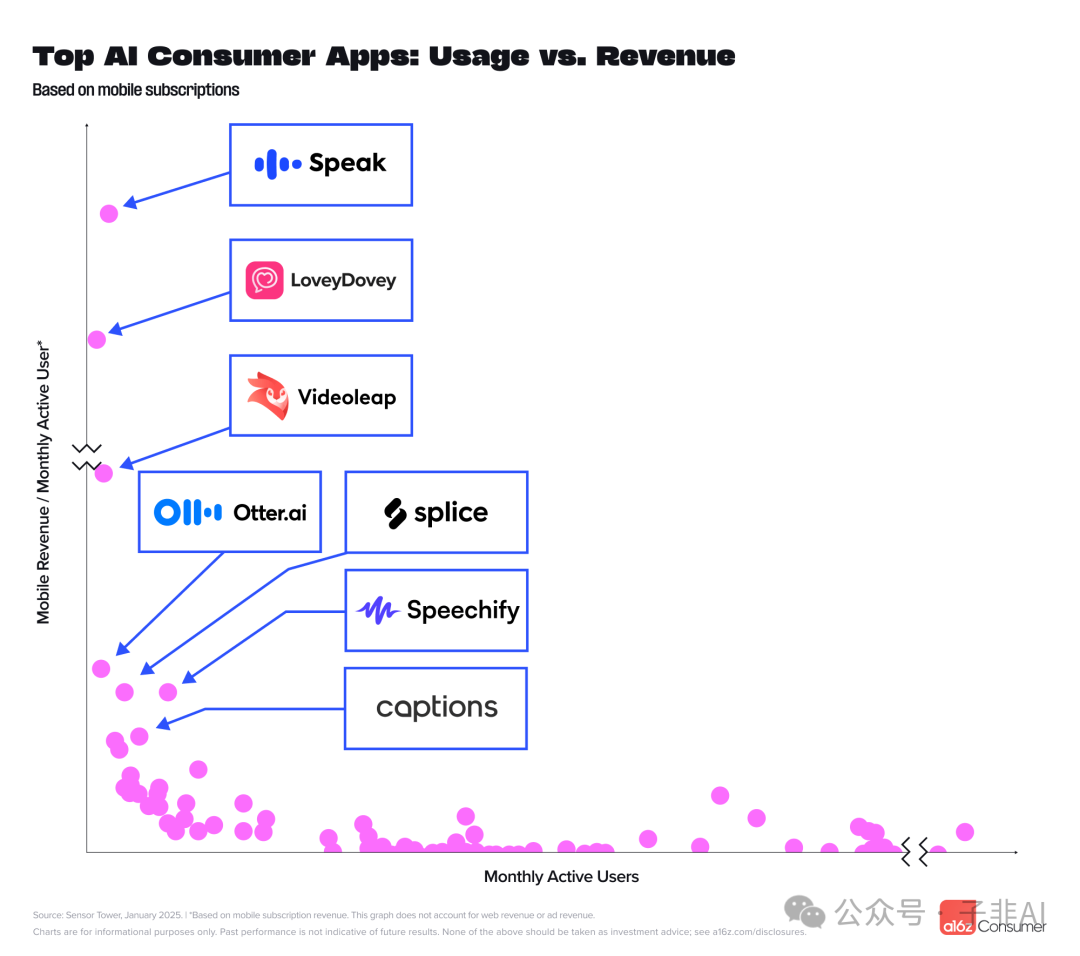

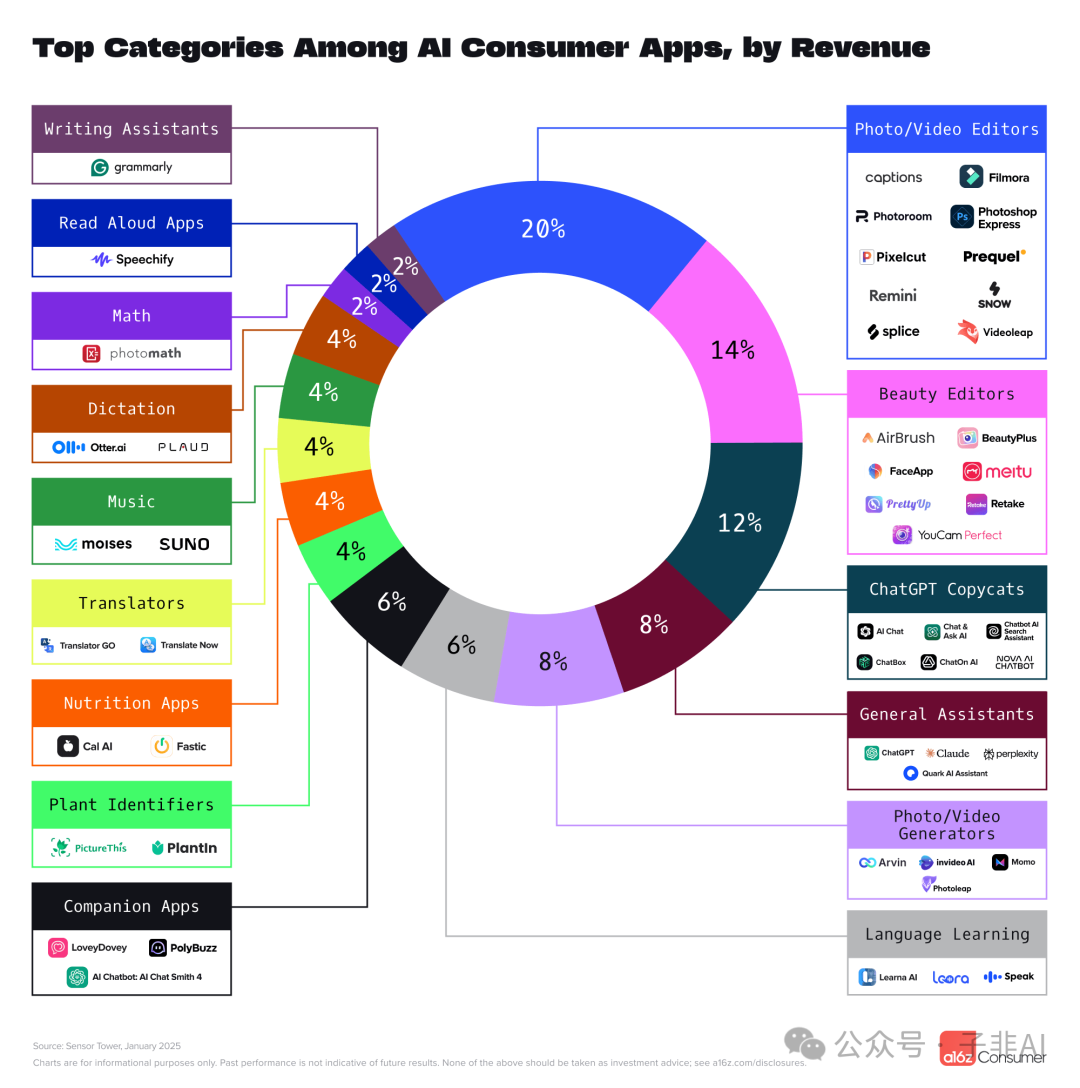

在移动互联网的语境中,用户规模(MAU)常被奉为圭臬。然而,a16z对AI移动应用收入的首次深入探查,却揭示了一个更复杂的现实:巨大的用户流量并不总能直接转化为可观的商业收入。 Top 50 MAU榜单与Top 50 Revenue榜单之间,仅有40%的重合度。

这一显著的“名利分野”现象,促使我们思考AI应用在移动端的价值实现路径:

-

• 垂直深耕的价值: 许多在收入榜上名列前茅的应用,其用户规模或许并非顶级,但它们往往深耕于特定垂直领域或服务于专业用户(Prosumer)。无论是专业的视频编辑(Splice, Captions)、精准的植物识别(PictureThis)、高效的语言学习(Speak),还是音乐创作辅助(Moises)、智能录音转写(Otter),它们通过提供不可替代的核心价值,赢得了用户的高付费意愿。 -

• “小而美”的生存哲学: 这些应用的成功,证明了在AI时代,“小而美”不仅是一种选择,更可能是一条高利润、可持续的发展路径。它们精准地解决了特定人群的痛点,并围绕此构建了稳健的商业模式。这提示我们,AI创业的成功,并非只有追求“平台级”用户规模一条路。

-

• 流量策略的复杂性: 同时,“山寨”应用在两榜均占一席之地(12%),也折射出移动生态中流量获取与变现策略的多元甚至灰色地带。

启示: 移动AI的商业化,是一场关于价值定位与用户匹配的精妙权衡。单纯追求流量光环,未必能带来商业上的成功。深度理解目标用户的真实需求、使用场景和支付能力,并围绕此打造具有差异化优势和清晰变现模式的产品,或许才是穿越喧嚣、实现长远发展的智慧所在。

深度洞察:冰山之下,AI正在重塑的认知与边界

Top 100榜单是海面上的冰山,而更深层的涌动,关乎我们对AI、对创造力、甚至对人机关系的理解。

-

• 时间的韧性与价值沉淀: 在快速迭代的市场中,16家公司(Web榜)连续四次屹立不倒,如Character.AI、QuillBot、Midjourney。它们的存在提醒我们,技术浪潮之下,卓越的产品体验、活跃的用户社区和深入人心的品牌,依然能够构建起时间的护城河。真正的价值,需要时间来沉淀和验证。 -

• AI叩问情感边界: Character.AI等AI伴侣产品的持续火爆,以及NSFW应用的显著流量,将一个深刻的问题推到台前:AI在人类情感世界中将扮演何种角色?这远不止于工具性的交互。用户投入时间与AI建立连接,寻求陪伴、理解甚至慰藉。AI的耐心、稳定、可定制等特性,在某些方面甚至提供了传统人际关系难以比拟的体验。这并非鼓吹AI取代人类情感,而是促使我们严肃思考:当AI能够模拟甚至满足部分情感需求时,人机关系的边界在哪里?伦理的考量是什么?这对人类社会意味着什么? 这是一片广阔而复杂的未知水域。 -

• 拥抱“早期”的智慧: 榜单上的繁荣,不应让我们忽视一个事实——与AI的终极潜力相比,我们仍处在黎明时分。无论是语言模型的深度理解,还是视频生成的长篇叙事能力,抑或是自主智能体(Agent)的真正落地,前方仍有漫长的探索之路。认识到我们仍处于“极早期”,有助于我们保持敬畏之心,对技术的局限有清醒认知,对未来的发展保持开放和耐心。 -

• 被重绘的“可能”地图: AI的每一次重大突破,都在挑战和重塑我们对“可能”的认知边界。它不仅在技能上超越人类(如下棋、绘画),更在挑战我们对智能、创造力乃至协作模式的固有假设。例如,未来是否会出现AI更擅长规划、人类乐于执行的新型协作范式?AI的发展,本身就是一场持续的、对人类自身认知边界的拓展之旅。 -

• 未来的预言家:潜伏的技术种子: 关注那些尚未大规模爆发、但代表未来的技术方向,如同倾听未来的回声。更自然的语音交互、能够理解并操作我们数字环境的智能体、挖掘信息深层关联的认知引擎……这些如同埋下的种子,将在合适的土壤和时机中,孕育出下一代颠覆性的AI应用。敏锐地捕捉这些信号,或许就能把握住未来的脉搏。

“潜力股”瞭望台:The Brink List 指向何方?

新增的“Brink List”(潜力榜),像一个高倍望远镜,让我们聚焦那些即将跨入主流视野的“准独角兽”。

潜力榜至少传递了两个耐人寻味的信息:

-

1. 竞技场的残酷与活力: Runway、Otter等老牌劲旅的暂时“降级”,凸显了AI应用领域竞争的白热化。不进则退,即使是曾经的明星,也需时刻保持创新活力。 -

2. 创新热点的持续涌现: Krea(多模态内容生成)和Lovable(Text-to-web)等新星的入围,再次印证了内容创作工具和低代码/无代码开发是当前AI创新最活跃的前沿阵地。

关注这些“潜力股”,就是关注正在酝酿中的下一波市场浪潮。

结喧嚣之后,回归“产品价值”的恒星

当我们从a16z这份GenAI Top 100榜单的数据图表中抽身,试图理解这场AI驱动的变革洪流时,所有的趋势、洞察和预测,最终都指向一个朴素而坚实的内核:技术的喧嚣终将散去,唯有真正的产品价值能够穿越周期,熠熠生辉。

AI的能力令人目眩,模型的迭代日新月异,但这一切若不能转化为触动用户、解决问题、创造独特体验的产品,终究只是空中楼阁。一个能在AI浪潮中站稳脚跟、乃至引领方向的产品,必然是那个找到了自身“价值恒星”的:

-

• 它是否以人为尺度,真正回应了用户的深层需求? -

• 它是否创造了独特的、不可或缺的价值瞬间? -

• 它是否具备与用户共鸣、持续进化的生命力?

数据是罗盘,指引方向;用户是灯塔,照亮航程。对于所有在这场AI变革中航行的探索者而言,技术的敏锐、数据的洞察固然重要,但更重要的是那份回归本源的初心——以用户为中心,以价值创造为圭臬,匠心打磨每一个产品细节。

AI的故事才刚刚开始,它充满了未知、挑战,也蕴藏着重塑世界的巨大潜能。而书写这个故事的,终将是一个个回归用户价值、闪耀人性光辉的卓越产品。未来已来,让我们保持好奇,保持思考,共同见证并参与这场激动人心的旅程。

推荐阅读

-

• [原文报告] a16z: The Top 100 Gen AI Consumer Apps – 4th Edition: 深入了解榜单细节和原始数据分析。 -

• 链接地址: https://a16z.com/100-gen-ai-apps-4/

(文:子非AI)