说实话,我一直是AI坚定的支持者。

我写AI、研究AI、见证AI从最开始笨拙到如今绝大多数人无法看到上限的全过程,我比99.99%的人,都更相信它的未来。

但我从没想过,它会以这样一种粗暴、冷漠、失控的方式,误伤那些本该被保护的人。

它的最底层原理其实很简单,说白了就一句话:

“用另一个AI,去判断这是不是AI写的。”

也就是说,我们现在在干一件极其荒谬的事情。

“让AI审判AI,最后把结果扣在人类头上。”

它不懂你是什么背景,不知道你是不是通宵写的,不知道你有没有复查文献、推敲措辞、修改逻辑,它只看语料、风格、用词概率。

只要你写得太流畅、太规范、太有逻辑,不好意思,可能就会被判成AI写的。

它不管你是不是人肉手写,只要你像是模型生成,它就把你打成AI。

我真的很想问一句:

这最后要的,到底是人类的思维,还是AI的漏洞?

这不是一个简单的误判。

这是我觉得,很多学校的教育系统、技术系统、管理系统,对AI认知的深度误解与草率滥用。

我没有那么懂技术,但是根据我自己过去的知识和有限的了解,现在主流的AIGC检测工具,依赖的核心算法,大概归为3类。这3类,在检测文本是不是AI生成的上,各有各的问题。

第一类,叫困惑度与熵值分析。

这套逻辑,其实特别搞笑。

它的底层逻辑是这样的:AI模型生成文字,通常很顺,因为它是从一堆可能性中挑概率最高的词来生成。

所以,如果你写得也很顺,语言平滑、逻辑清晰、用词自然,这个系统就觉得你“哦这过于不让人困惑”了,那没跑了,你一定是AI。

相反,如果你写得磕磕绊绊、断断续续,错别字连篇、语法错误频发,让人满脑子困惑,卧槽,那这才像人啊!

这就好比你去应聘一个岗位,答得太好被质疑背稿了,答得磕巴反而觉得你有灵魂。

这检测逻辑,离谱得很。

第二种,是我觉得最能无语的,机器学习分类器。

他们会喂给AI一个大数据集,里面有人写的和AI写的例子,然后训练它去分辨你是哪边。

说实话,这方法在理论上没问题,但实际用起来,实在是过于无语了。

你写得像训练集里的AI,它就觉得你是AI。

而且你别指望它告诉你为啥判你是AI,它不会说,“因为你这句话太GPT了”,它只会说:“我感觉你好像有内味。”

一个黑箱模型对你的整篇论文说:“你让我感到很GPT。”

你告诉我,这是什么判决依据?是超能力吗?那我说我感觉你像有十个私生子的人,你就有十个私生子吗?这不搞笑吗。

最后一种,叫句法和风格特征建模。

除了统计层面的困惑度,还可以从句法结构和写作风格入手建模人类与AI的区别。

人写文章嘛,有时候会写老长老长的长难句,有时候写短句。

灵感上来了写得鸡飞狗跳文风跟妖孽一样,没灵感时写得跟新闻稿一样。

所以人类写作的风格是突突突、停,波动大的。

AI呢?它喜欢平稳输出,平平滑滑,没啥高低起伏。

于是,之前GPTZero引入了一个指标,叫突发度(Burstiness),用来衡量整篇文章中句子之间困惑度的变化程度。

除了突发度之外,还可以提取更多句法和文体特征,比如平均句长、从句使用频率、常见连接词的密度、主动被动语态比例、学术词汇占比等等。

但是,那我想问了,你见过几个熬夜赶毕业论文的人,是一边写一边保持文学高潮的吗?

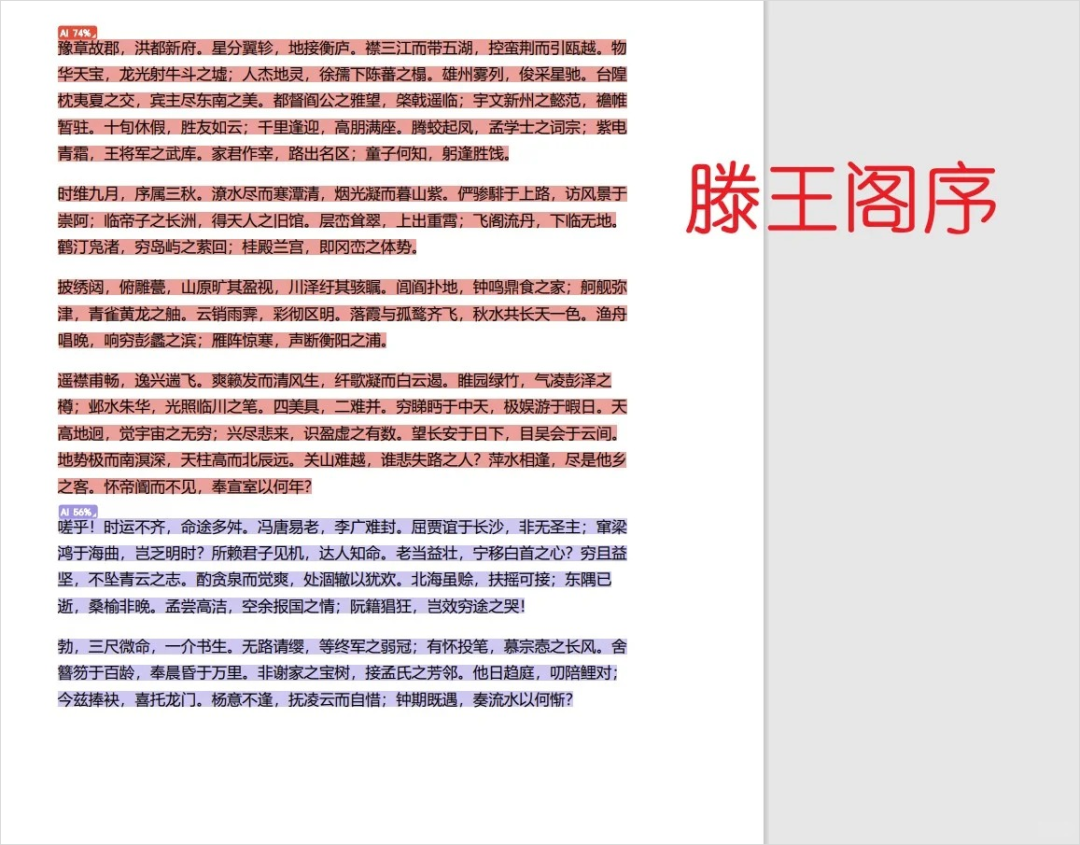

从头到位,那都是神之一手,李白附体,全篇都是《滕王阁序》那种文笔?从古至今有几个那种神仙啊?

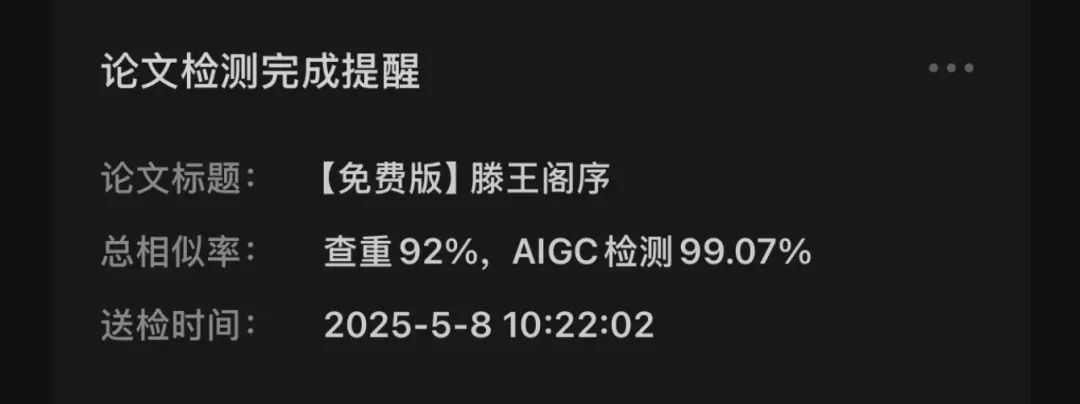

但是等等,关键那AIGC检测,说《滕王阁序》的AI生成度疑似74%啊。

甚至能不止74%,还能给你拉满。

咋地,王勃穿越者实捶呗?在2025年用DeepSeek生成了一篇《滕王阁序》,吃着火锅唱着歌带回了公元675年了呗?

所以,除了无语,还是无语。

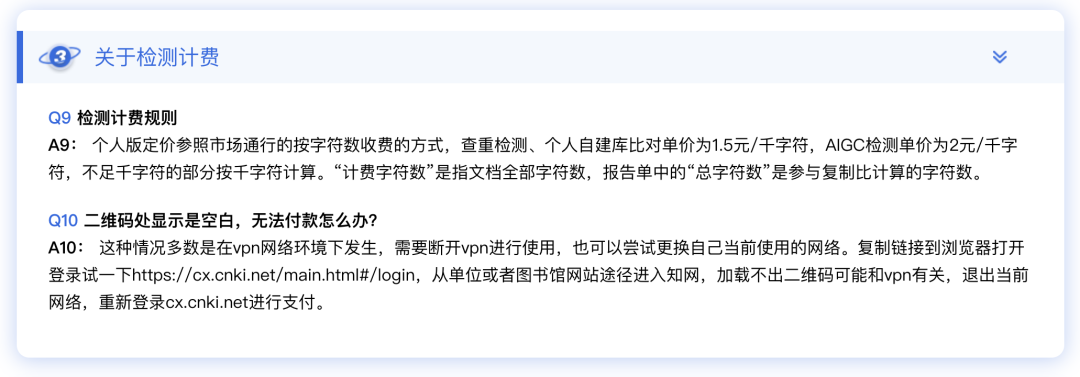

方法就是这些方法。现在的推理成本,大家心里都有数。

你就按DeepSeek R1参考,百万Token,也就是大概75万字,8块钱人民币。

可你再看看人家的AIGC检测服务。

1千字,2块钱。

我就想问,这是在拿24K纯钛合金的英伟达H888在推理吗?

钱到底进了谁的口袋?

荒谬,至极。

而我最痛心的是,大部分使用这些检测工具的学校、导师、管理者,他们可能根本不知道这些事情。

他们只看到“AI率:74%”,就当成铁证。

一句话,把一个学生的努力打成零分。

一个通宵写稿的晚上。

一个用Word改了几十次的版本。

一个在图书馆趴在桌子上睡着的凌晨。

不是AI,是人。

是人。

但他没看人,只看了分数。

而且,这种“AI率=AI写的”的推理,本身就站不住脚。

我们要清楚一点:

生成模型永远领先检测模型一代甚至好几代。

就像病毒传播,永远快于疫苗研究。

它只能大概给出像不像,永远给不出是不是。

但现在,很多人竟然把这个像不像的结果,直接变成了你有没有作弊的判据。

这不是技术问题。

这是我们的信任危机。

我写AI,是因为我希望AI让我们更自由。

不是希望AI让人更恐惧。

我用AI,是因为我希望它成为表达的延伸。

不是希望它成为拘束的锁链。

而这场所谓的AIGC查重,本质上是:

人类用AI造了一个火,然后害怕它,最后用另一个AI,去逼普通人承认他们也起火了。

如果你非要说,问我对这个现象怎么看?

我只能说一句:

这不是AI的错,这是人类使用AI的方式,错得离谱。

用概率,盖过人格。

用模型,替代人性。

如果有一天,一个学生的泪水、他的痛苦、他的努力,敌不过一个模型的“百分之七十四的判断率”。

如果有一天,一个人要靠录像监控自己来证明是自己写的不是AI写的。

那我们这代人,也许真的,活成了AI眼中的幻觉。

因为这实在,太魔幻了。

(文:沃垠AI)